鄭成功,一般記述都集中在他起兵抗清、渡海攻台的偉業,卻較少注意以一支民間武裝作戰多年,所耗費的大量財力物力,背後必須要有雄厚的經濟支持。史料證明,如此龐大軍費,主要來自他父親鄭芝龍所創建的海商集團。

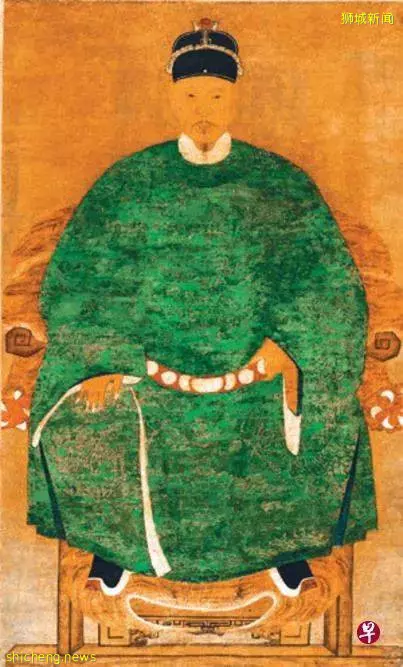

台灣博物館藏清初繪製的鄭成功畫像(作者提供)

鄭芝龍一生兼具商、盜、官三種身份,創建了東亞史上最大的民間武裝海商集團,首次完成中國官方與民間海洋權力的整合,在17世紀西方以海權擴展貿易的時代,開展了符合當時世界潮流的「武力+貿易」模式。

在明末,鄭芝龍的鄭氏集團,已擁有從日本到東南亞的海上貿易壟斷權,前後經歷其祖孫三代,始終是雄霸東洋與南洋海域的第一「海商王國」。

據記載,清軍入福建福州時,退守安海的鄭芝龍「樓船尚五百餘艘」(黃宗羲《賜姓始末》),後「鄭彩、鄭鴻逵、鄭成功皆率所部入海」(清《閩紀·唐王始末》),使其海上武裝力量,基本完整保存下來。

鄭芝龍降清後,鄭成功重掌這批水軍船艦,才能渡海進取台灣,更能繼承其父創建的鄭氏武裝海商集團,重振聲威,為其部隊確保龐大的經費來源。

1961年雕塑家楊英風據此畫為台南延平郡王祠內鄭成功塑像原貌(作者提供)

2008年翻新後現狀(右下圖)。(作者提供)

海商收益的重要性,早年鄭芝龍呈南明隆武帝的上疏中就曾說:「今三關餉取之臣,臣取之海」(清初《明季南略》),說明他支持南明政權的資金,全來自海上收入。

鄭成功舉兵抗清時,只占據閩粵潮沿海一帶,地狹民貧,要維持如此龐大軍費,也只能和鄭芝龍一樣「取之海」了。

史料顯示,鄭芝龍降清後開始分裂的鄭氏海上勢力,經過鄭成功重新整合,形成更組織化、制度化、更強大的鄭氏海商集團,繼續掌控制海權,壟斷中日貿易,及擴大東南亞各地的海外貿易。

據日方史料記載,當時前往長崎的中國商船,80%左右屬於鄭氏集團。

除了鄭氏集團的商船來往海外諸國進行貿易,鄭成功又派遣義兄弟鄭泰通販日本和南洋。此外,還有許多商人向鄭成功的管庫人領資(即借貸)出洋貿易,他們被稱為「王商」,即替延平郡王鄭成功從事貿易。

據學者估計,鼎盛時期僅靠對日本和東南亞的貿易,鄭成功的年均獲利就超過250萬兩。

同時,鄭成功也延續鄭芝龍向其他大小商船收稅(保護費)的「制度」,連荷蘭、西班牙商船也必須繳納。史載,荷蘭殖民當局每年要向「國姓爺」提供白銀5000兩、箭坯(用於製作箭矢)10萬支、硫黃(用於製造火藥)1000擔,方獲准對台貿易。

為籌集軍費抗清,鄭成功也在閩南、粵東、浙南等沿海控制區徵收錢糧。

據1654年清朝地方官呈報順治帝的奏摺稱,鄭軍索餉標準是富庶大縣至少10萬兩,中等縣不少於5萬兩。

史載,1653年短短兩個月里,鄭軍就在閩南收繳餉銀達400萬兩,另征糧數十萬石。

據學者研究估計,在1661年鄭成功攻取台灣之前,鄭氏集團的海上收入,年利潤就高達2000萬或3000萬兩白銀,再加上土地收益、掠奪等其他來源,估計其收入可能是當時世界著名的荷蘭東印度公司的三至四倍(見楊彥傑《1650至1662年鄭成功海外貿易的貿易額和利潤額估算》)。

而在軍費開支方面,按照1654年鄭軍募兵告示所稱,入伍者「每月給白米四斗、紋銀五錢」,即每年每名士兵要耗米5石、紋銀6兩。

以鄭成功麾下兵力最多時約20萬之眾為準,粗略估算,每年至少需要糧食100萬石、白銀120萬兩。

此外,打造武器裝備,修建戰船(每艘船平均成本要1萬多兩白銀),購買和飼養戰馬,各級軍政官員薪餉和賞銀等消費,不會少於士兵的軍餉。

以此計算,鄭成功每年必須籌措到超過240萬銀兩和200萬石以上糧草,才能維持其海陸軍部隊。

收支大致對比顯示,只憑他每年對日本和東南亞貿易的收入,已足以維持其武裝部隊,其他就是鄭氏集團的利潤或支持作戰時的軍費開支了。

1651年,清軍趁鄭成功率主力前往廣東,攻破鄭氏集團大本營廈門。據有關奏摺報告稱,僅從鄭氏府庫就掠走黃金90萬兩、珠寶玉翠數百鎰(1鎰重約750克至900克)、米粟數十萬斛(1斛米重約36千克),再加上珠寶、糧食,粗略估算總值超過1000萬兩白銀,相當於鄭氏集團4年的海上貿易收入,或可維持20萬人部隊4年。

如此龐大數目,雖然包括鄭芝龍所累積的財富,但也具體反映了鄭氏海商集團驚人的財力與厚利了。

文:杜南發