2015年3月23日,「新加坡國父」李光耀辭世,享年92歲。

3月29日當天,新加坡政府為李光耀舉行了國葬儀式,雖然天空中下起了傾盆大雨,但新加坡人民還是傾巢而出。

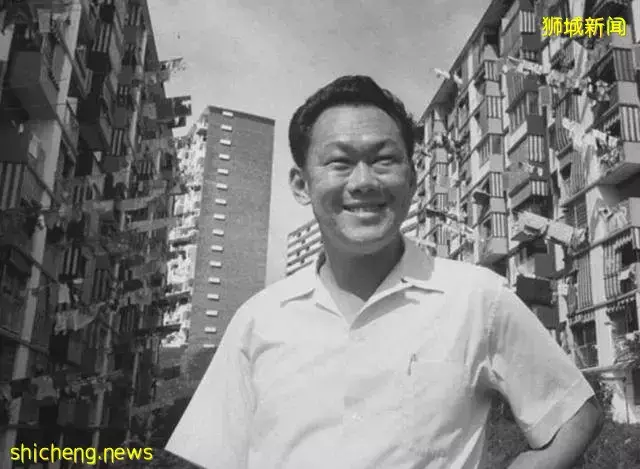

作為現代新加坡的創建者,新加坡的獨立與崛起、其發展的每一個階段都有著李光耀的身影。

正如李顯龍在紀念李光耀的活動中所講到的:「現在內閣有新的團隊,以新的方式面對瞬息萬變的世界,但大家仍受到李先生的啟發,堅守他所捍衛的精神和價值觀,為新加坡建立更好的生活」。

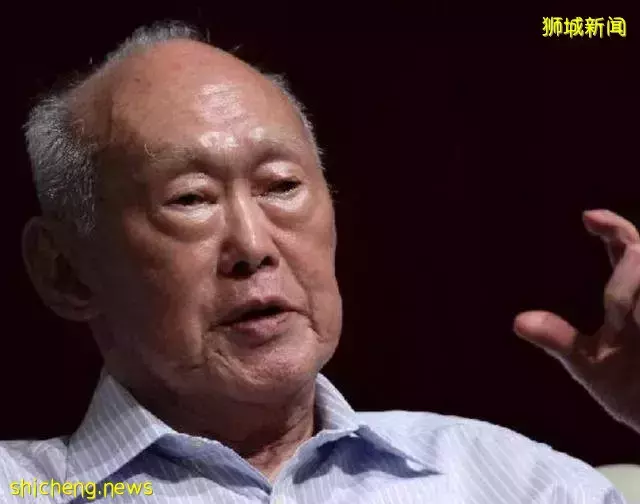

在同時代的領導人中,李光耀以其極具戰略眼光的遠見卓識、務實而理性的工作作風譜寫出了極其個性化的偉人詩篇,這也使得新加坡在他的領導下實現了從彈丸之地到「獅城」的偉大飛躍。

然而,被譽為「最坦誠的獨裁者」的李光耀在許多政策的制定上卻也不乏「獨斷專行」,其中最具爭議的便是廢除漢語,將英語作為了新加坡的官方語言。

漢語為何在與英語的競爭中敗下陣來?占新加坡人口四分之三的華人為何接受了這一政策?英語給新加坡究竟帶來了什麼?或許當年李光耀也正是基於這幾個問題才使得漢語退出了新加坡歷史舞台。

被迫獨立的新加坡

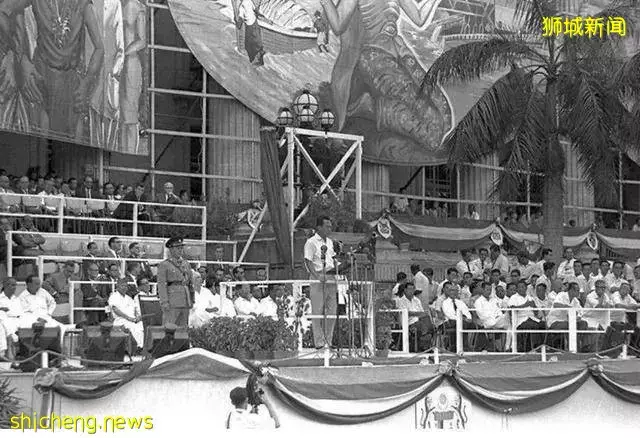

1965年8月9日,李光耀以新加坡總理的身份宣告了新加坡獨立。

這對於200多萬新加坡人來說是難熬的一天,但他們沒能想到的是,被迫獨立的新加坡非但沒有就此沉淪,相反卻憑藉著優越的地理位置一舉邁入了已開發國家的行列,掀開了歷史嶄新的一頁。

首都即是國家的新加坡沒有廣袤的土地資源,沒有發達的工業製造業,就連日常飲用的淡水當時也需進口,但在李光耀的帶領下,新加坡人卻抓住了時代發展的機遇,走出了一條「小國崛起」的特色之路。

對於李光耀來說,擺脫漢語乃至中國文化對新加坡的影響在當時由多民族構成的新加坡至關重要。因為就在新加坡獨立的前夜,李光耀及其政府所謀求的還是將新加坡置於馬來西亞的統治之下。

而在謀求共治失敗後,李光耀則不得不獨自解決新加坡國內的民族、宗教與語言等諸多問題。

在李光耀看來,雖然華人數量在新加坡總人口中占比非常高,且其本人就具有華人血統,但將漢語作為新加坡的官方語言卻不是明智之舉。

新興的新加坡需要的是新氣象以及穩定的國內發展環境,而讓人口占優的華人在語言上再享有一定的特權顯然不利於國內的民族團結。

使用漢語固然能解決當地華人的語言問題,但對於生活在新加坡的馬來人和印度人來說,學習漢語卻是難於登天。

這種語言上的對立長期發展下去很難不影響民族間的交往與融合,而對於剛剛獨立的新加坡來說,則承受不起可能會出現的「國內亂戰」的局面。

因此,李光耀選擇英語這種「中性語言」作為官方語言,一定程度上也是基於多民族的國家現實做出了最公平的選擇。

無論是漢語、馬來語還是泰米爾語都不能合理地代表新加坡,那在這種情況下何不選擇第四種語言從頭學起呢?

可以說作為總統的李光耀站在新加坡的立場上做出了最理性的決定,其透過語言問題看到了隱藏在不同語言背後的民族矛盾與糾葛,卻在不得罪任何一方的情況下開闢出了一條嶄新的發展道路。

而至於國內民眾所憤慨的李光耀的華裔身份以及廢除漢語後新加坡華人的身份認同等問題,實際上,在新加坡立國後,不論是李光耀還是生活在新加坡的華人,他們都首先是新加坡人。

文化烙印不能磨滅其國家認同,對於生活在這片土地上的人來說,他們所要解決的關鍵問題是新加坡的生存和發展問題,這超越了文化與血脈,是他們今後在世界上立足的始基。

而從另一個角度來看,在被馬來西亞包圍之下,新加坡只有迅速地「拋棄」漢語文化,擁抱馬來以及西方世界,才能在這個咽喉要地立足。

遙遠的中國當時對新加坡鞭長莫及,而新加坡國內糟糕的經濟水平和200萬人的生計問題則是擺在李光耀面前的首要難題。

毫不誇張地講,李光耀必須以語言為突破口,促進新加坡社會全方位的轉型,才能在這個高速發展的世界中為新加坡爭得一席之地。

所以從這一方面來看,正是新加坡的被迫獨立使得漢語被「驅逐」出了新加坡的領地。

一個獨立的國家需要新的語言和文化,而搭建起新的文明體系的新加坡也將以嶄新的面貌融入到世界發展的浪潮之中。

學不會的漢語

如果說李光耀以極其敏銳的眼光預見了英語的強勢,並以此做出了判斷的話,那他多年學習漢語的「痛苦經歷」則讓他和馬來人、印度人感同身受,使得他更加堅定了推廣英語的想法。

祖籍廣東梅州的李光耀自幼便生活在新加坡,祖輩的移民經歷讓這個華人家庭中中國文化的氛圍日益減弱,而家境富裕的李光耀更是從小便接受了英式教育,之後留學英倫,一舉成為了社會精英。

就像如今許多「香蕉人」空有東方面孔,卻完全沒有對中國文化的認同一樣,從小在西方文化浸潤下長大的李光耀認同的是西方的價值體系,同時也對複雜的漢語並不熱衷。

漢語與拉丁語系的語言不論是在發音上還是書寫上都截然不同,方塊字背後凝結的更多的是中華幾千年文明的積澱,這讓幾乎沒有中國文化背景的李光耀學起來異常痛苦。

多年漢語學習的經歷讓他明白了學習漢語的不易,而就在他已經下定決心要將中華文化的烙印從新加坡土地上剔除出去的當下,以漢語為突破口徹底打破新加坡華人與其他人種之間的壁壘則是行之有效的方法。

因此,李光耀基於對漢語學習之艱難地考慮放棄了漢語,而這也客觀上促進了新加坡向西方文明的轉型,對新加坡的發展產生了極其深遠的影響。

如果說新加坡的其他人種難以學會漢語是李光耀考慮的首要問題的話,那新加坡的未來究竟要走向何方則是李光耀所思考的更深層命題。

官方語言不能以人口比重來確定,而是首先要考慮到語言的實用性。

新加坡狹小的國土面積和稀缺的自然資源註定了新加坡只能走「小而精」的路線,而人才就成了新加坡發展的重中之重。

在李光耀的政治哲學中,精英治國是新加坡立國的根本,所以如何培養本土精英、如何吸引外來精英來到新加坡就成為了亟待解決的關鍵性問題。

而從當時世界發展的大勢來看,排名世界前列的美英兩國無疑擁有更多的人才,而留學倫敦的經歷也讓李光耀對新加坡的人才培養模式有了新的感悟。

因此,要想從頂層設計上讓新加坡彎道超車,那新加坡就需要培養出一批能進入歐美已開發國家的精英人才,而掌握了英語無疑就擁有了進入西方世界的入場券。

所以從這個角度來看,新加坡本土的漢語、馬來語和泰米爾語都不能成為新加坡的官方語言,只有既「中性」又「世界化」的英語才能引導新加坡邁出融入世界的關鍵一步。

從這一層面來看,英語既是因其自身的便捷性受到了李光耀的青睞,但我們也不得不承認,也正是英語背後代表著的國家、社會與文化對李光耀產生了巨大的吸引力。

李光耀借英語打破了新加坡不同種族之間的界限,推動了民族之間的融合,而這也為他之後「人人各司其職」的社會制度打下了堅實的基礎。

近半個多世紀以來,李光耀將西方民主政治體制移植到新加坡的土地上,推動了精英共治體制的縱深發展,但時至今日,其制度和體制的弊端已經逐漸凸顯。

精英共治向門閥世襲的轉變暴露了掩蓋在新加坡繁榮社會背後的諸多不可調和的矛盾。

從出生就劃分好等級、決定好命運的殘酷體制讓新加坡人民在享受了「小國寡民」的美好後也開始為日漸堵塞的上升渠道和固化的社會階層而擔憂。

新加坡的第三代精英像他們的先輩一樣面臨著一次重大的抉擇。

從這個角度來看,李光耀在將新加坡西化過程中,拋棄的不僅僅是漢語、馬來語、泰米爾語,更是其背後所代表的不同的文化。

語言「中性」最終帶來的不僅是語言的終結,更是文化的喪失。

而失去文化浸潤的新一代新加坡人則像是無根之木,始終難以在時代的巨浪中把握到自己的根基。

經濟全球化與中國的崛起

從當時的時代背景來看,李光耀選擇英語最直接的原因或許是想要和歐美國家做生意。

優越的地理位置為新加坡發展服務、航運、貿易等行業創造了條件。而要與歐美國家進行經貿合作,學會並熟練掌握英語必不可少。

當時的新加坡GDP嚴重依賴與歐美國家的經貿合作,而剛剛起步的中國對新加坡的貢獻則小得多。

基於這樣的現實,李光耀選擇英語作為官方語言也是必然的。

但讓李光耀萬萬沒想到的是,中國崛起的速度之快卻讓李光耀在短短几十年間不得不吞下自釀的苦果。

雖然從新加坡的發展來看,選擇英語確實是個明智的決定。在世界市場形成後,新加坡承接了許多已開發國家的產業轉移,短時間內經濟實現了飛躍式的增長。

但是在強化英語學習的同時一味地打壓漢語的發展,甚至對南洋大學予以取締,則不得不說是相當短視。

取消漢語不僅意味著第一代新加坡華人要經歷一段陣痛期,同時還意味著之後幾代新加坡人失去了學習漢語的土壤,而這一點在與之後同中國的合作中表現的尤為明顯。