一提到中國基礎教育,似乎「卷」字是大多數人的第一反應。但有沒有想過,中國教育真的夠卷嗎?

如果說家長讓孩子去各種補習班、學校讓學生加大做題量、犧牲睡眠時間、減少課外興趣及運動時間也能叫「卷」的話,那也只是一種近乎於「原始社會野人般極低效率的卷」,是一種試圖讓家長和孩子們付出額外汗水、時長的辛苦戰術,用來掩蓋缺少科學與研究證據支撐的懶惰戰略。

有幸得到來自於新加坡的客戶提供的信息,從今年暑假開始,新加坡家長們對於孩子的學習成績有一種很新的卷法,一種使用科學幫助輔助孩子更好競爭的戰略卷法——使用科學研究中提供的方法,幫助學生提高成績。

今天先挑著講一個有意思的。

在國外受過教育的應該都知道,老師與學生除了在課堂有交流之外,最重要的教學工具就是線上學習管理系統(learning management system, LMS)。作為學生來說,使用個人帳號登錄後,就能看到各科老師在線上分發的課程大綱、計分方式、學習資料與課件以及作業等。

來自杜克-新加坡國立大學醫學院(Duke-NUS Medical School, Singapore)的研究團隊就很巧妙地使用了這一系統,指導學校和家長們怎樣做才能讓學生們在成績提升這件事上卷得更高級、更有策略。

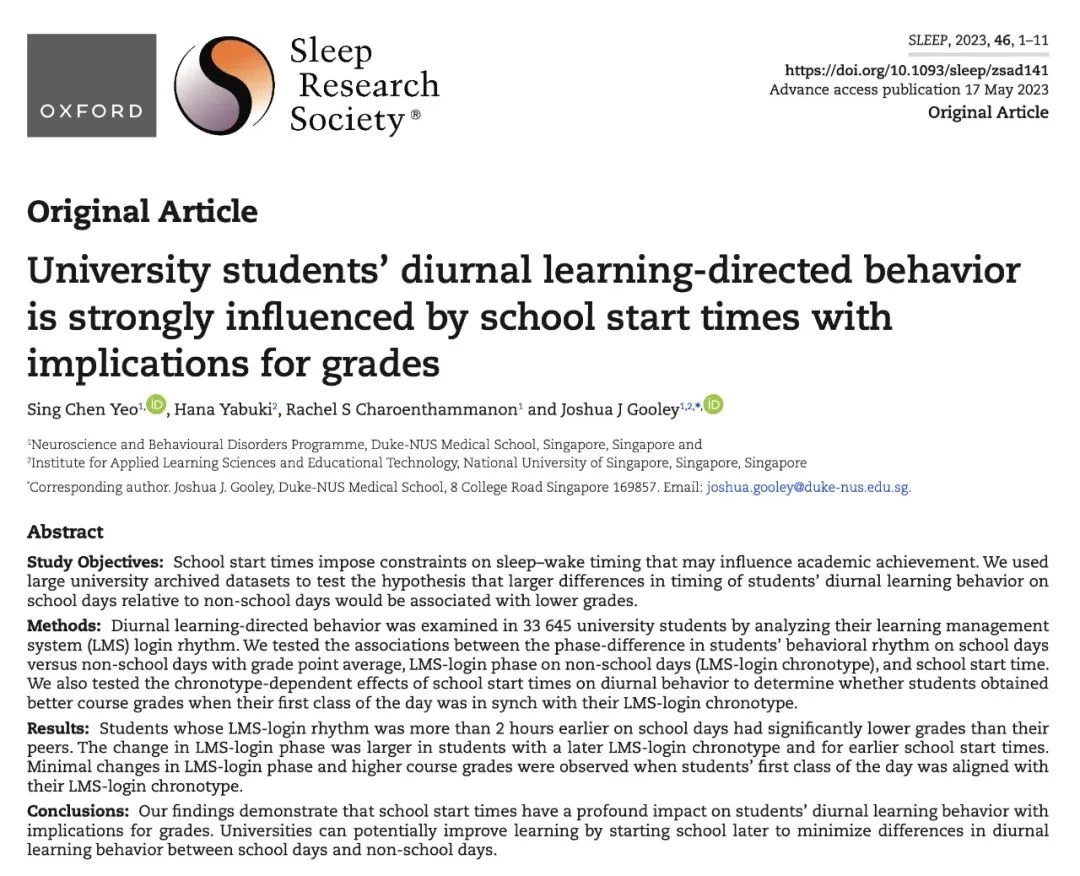

在為期4年,持續5個學期的追蹤研究中[1],收集了4萬多名學生近2千萬次登錄數據。同時為了排除學渣(登錄LMS次數過少的學生),在數據清洗後最終從33645名學生記錄中提取了數據,其中包括他們課程安排、登錄時間以及最重要的——學習成績。

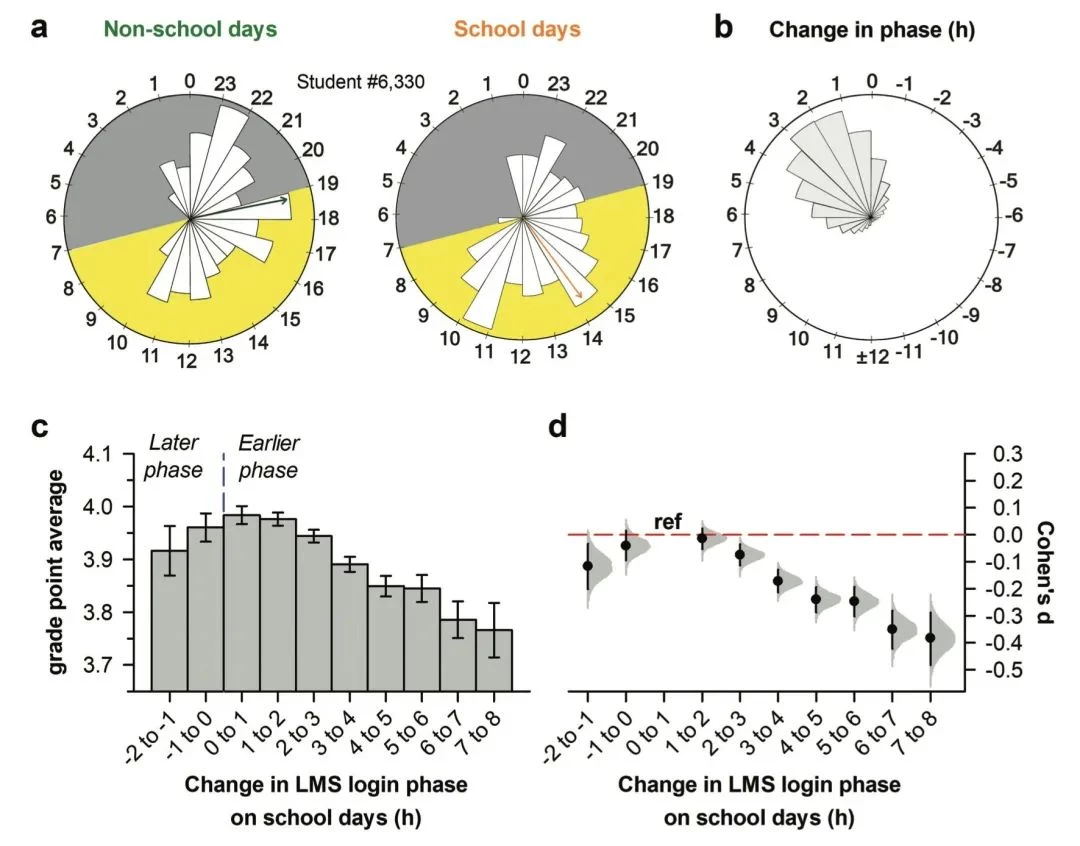

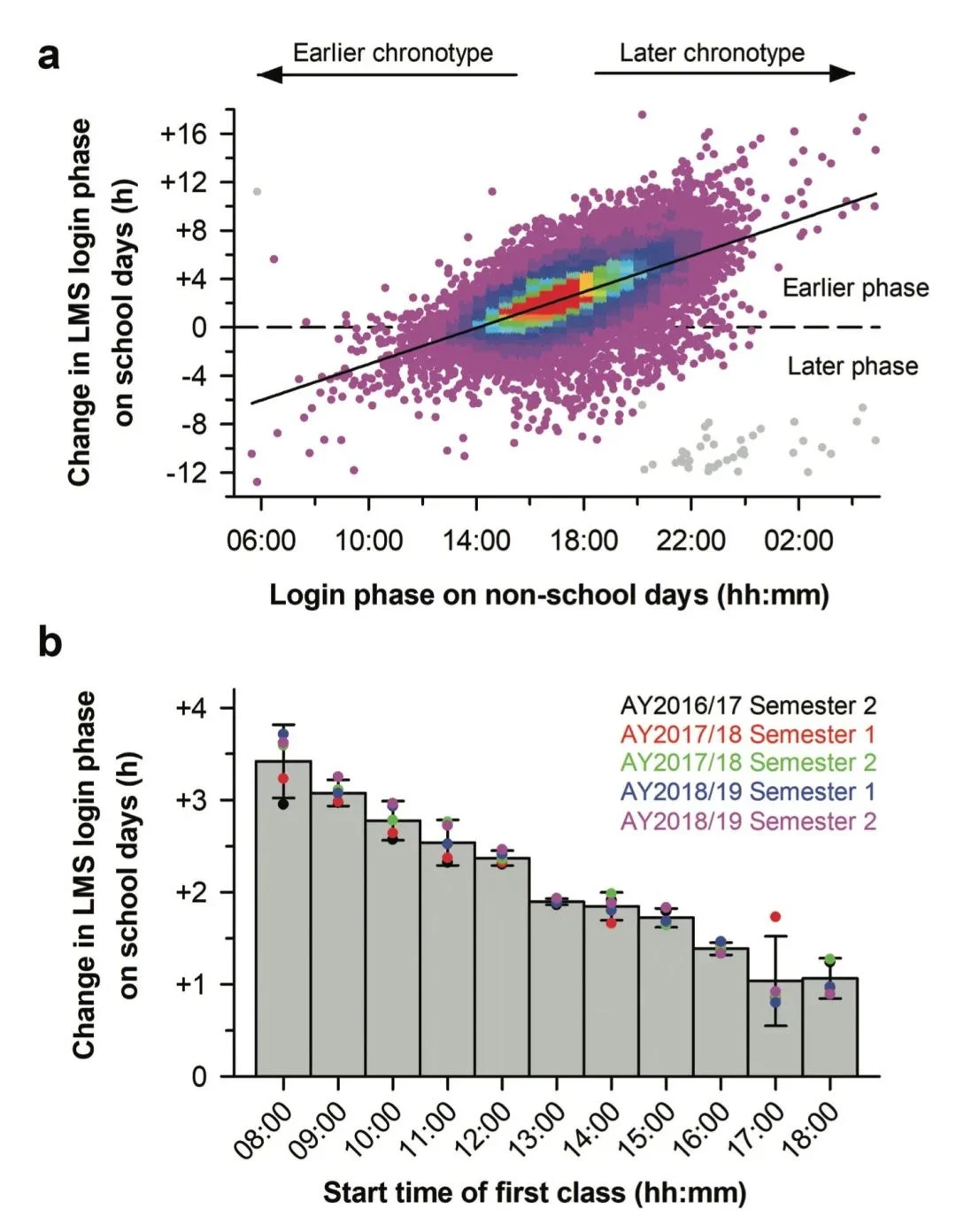

這裡還需要提一個重要的概念,學術界早在2021年就觀察到,並不是每位學生都具有相同的自然作息節律[2],而將所有學習者分為兩個類型:早睡型和晚睡型。也就是說,讓所有學生遵守同一時間上課已然是一個有違科學的不合理學習策略了。

2023年的研究觀察到,對於那些晚睡型的學生,在上學日(學校有課程安排的時間裡,如周一到周五)與在非上學日(無課程安排的時間,如節假日)的作息差異較大,用術語描述就是相位差(phase difference)較大。而用通俗的語言來說,就是一周中有課表安排的那幾天被迫按照既定時間學習,而在沒有課程安排時,就會依照自己的生物鐘學習。

當這兩種作息差異越大時,該學生的學習成績則會越差。而且對於晚睡型學生來說,安排在越早的課程,他們在該科表現更差。

該項研究中還發現,不管是哪種類型的學生,登錄使用LMS的時間離開課時間越接近,則學生成績越好。對於這一現象研究團隊給出的解釋是,這表明當學生不需要調整自己的學習節奏以適應學校課程安排時,學習效率則會達到更理想水平。

換句話說,晚睡型學生如果被強行要求早晨上課,或在上午進行考試,他們則會處於較大的學術劣勢。

雖說我國的公立教育還無法達到如此程度的「因材施教」——給不同類型學生安排不同上課時間,但至少有些詞語是不是應該從家長或老師們的日常用語裡刪除,比如「睡懶覺」、「挑燈夜讀」。前者並不是懶惰的代表,後者也更不是勤奮的象徵。尊重每位學生獨有的、特別的作息時間,就像把他們當作獨立、特別的個體一樣看待,因為科學已經證明這就能夠提高學習效率和成績了。

所以現在,對於你當年學習不好的原因,是不是也能用科學解釋了?

FaceholeLab丨來源