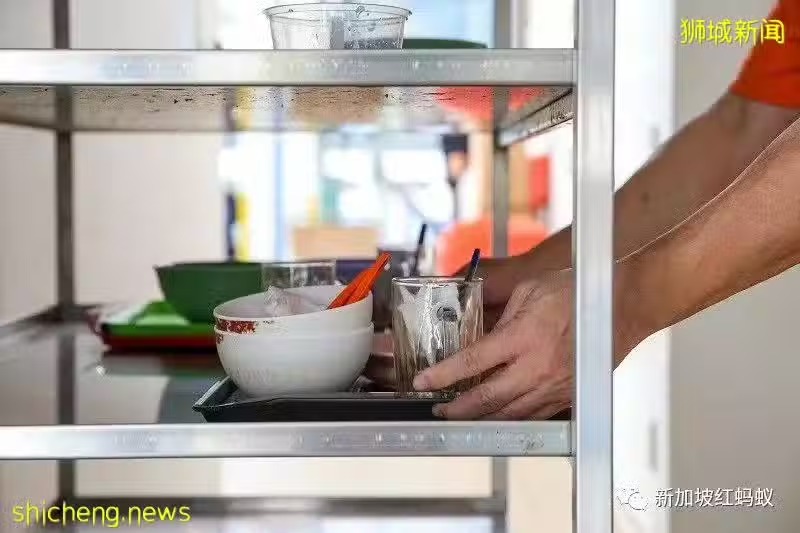

小販中心內,食客自行歸還托盤。(海峽時報)

作者 王長安

小販中心和咖啡店是新加坡心繫國民的重要建設,維繫千千萬萬靠美食營生的攤販和食客。保持價廉物美和基本衛生水平是核心價值。

而維護兩者關係的紐帶,是一個有效率的清潔管理環節。

顯然,這是一直處於劣勢和受到忽略的環節,從工人的低薪待遇、專業的清潔工序和培訓都是可以改進的地方。

我有時特別納悶,制定政策的官員是不是不用去廉價的小販中心和咖啡店,因此看不到這些問題?

我萬二分支持食客自行歸還托盤的做法,對我來說,這等同於上完廁所要衝廁一樣基本。但是,我不認為通過罰款、強制歸還就能改變國民的行為。

好不容易看到空位,卻發現桌上擺滿骯髒的餐具和食物殘羹,實在很掃興。(海峽時報)

像過去新加坡展開的社會運動一樣,我們必須有共同認可的目標,才能更輕易成功。

例如:禮貌運動、排隊、禁止抽菸和吐痰,以及最近因疫情不戴口罩再加罰款一列,人民內心是壓倒性贊成和願意配合的,甚至會幫忙一起監督。

從管理上,小販中心存在的問題沒有解決,結果反過來讓食客來「幫」你解決。軟的不行,就來硬的。 其實,只要通過軟性的宣傳和「軟硬兼施」的方式,也一樣能在更長的時段內收到效果,從真正意義上改變國人的行為。

例如,希望我們能設身處地為辛苦的清潔工人著想,提醒公眾不斷提高的清潔和人力費用。如果我們可以幫一點小忙的話,好處最終是轉嫁到我們身上,讓食物依然保持廉價和美味。

用餐後歸還托盤餐具本來是舉手之勞。(海峽時報)

即使是最近出現呼籲人民歸還托盤的廣告,即使骨子裡想提升其趣味性,但是人民因擴音器被提醒的慌忙狀態,真讓我想起英國作家歐威爾的《1984》里的那句「老大哥在看著你 」(Big Brother is Watching You)。

也許我們國家越來越不善於感性的言辭,反而是有理說到清,有帳算到清。

那麼就請用理性去解讀整件事情,而不是動不動就用法,動不動就把那些原本就會歸還托盤的大部分人也給惹毛了。

單純的新加坡人其實是很可愛的,不是不講理的人。當然,一小搓是冥頑不靈的魔鬼。

大部分國人只要將真誠的信息敲進他們心坎里,他們肯定能買帳,然後心服口服把托盤給送回去,最後習慣成自然。

(海峽時報)

到時,就算有一、兩個傢伙不主動歸還碗盤,周圍的「民間警察」兼目光也會把他們堵死、噴死,讓他們乖乖就範。

大家還記得我們的「舊社會」不也曾經不排隊、爭先恐後、甚至隨處可抽菸和隨地吐痰嗎?現在你試試看?這才是社會真正該期盼的進步與成功。

如今,少請了收碗碟的工人,還不是請一大群安全大使和環境局執法人員來,而且還是吃力不討好的規勸,隨時開罰單。這樣真能維護小販中心的清潔與衛生?

較令人不安的還是我們更擅於一遭遇「挫折」,一看到瓶頸就要用最決絕的方法,最快捷方便的管理途徑來解決民生的小問題。小事當大事來辦,說真的沒有那麼嚴重,也沒有必要。

安全距離大使在中峇魯熟食中心內巡邏。(海峽時報)

最終要走到這一步,我認為是遺憾的,代價也沉重,也代表政府與人民之間的溝通和對話環節在某方面是破裂和失效的。

從自己的餐桌走去托盤收集站,其實只是短短的一程,只要發揮公民意識就可以輕輕鬆鬆走過去。

如今干戈大動,揮舞法令,勞師動眾也一樣能速成收效,只是走來的步伐沉重一些、心情鬱悶一些,成效有待觀察。

新加坡每一處小販中心都有潛力成為「fine dining」(高級料理),現在一不留神吃頓飯就有可能被罰款(fine, dining),過往的趣味全消。