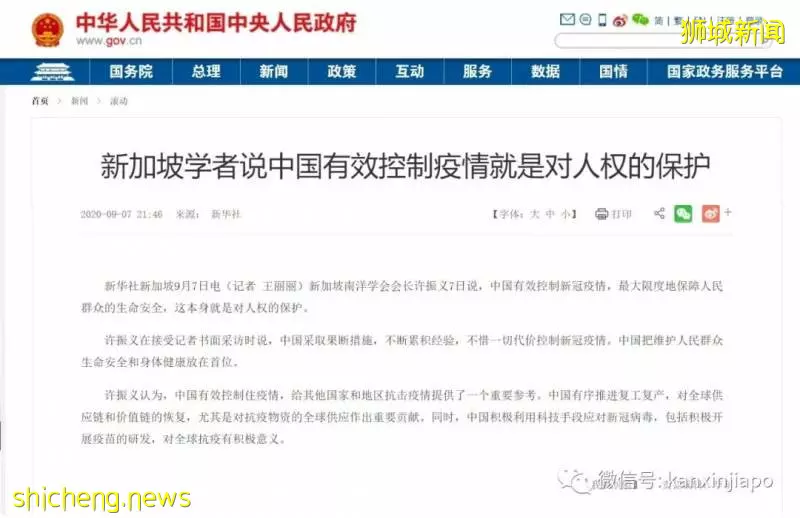

9月7日,中國中央人民政府網站發布《新加坡學者說中國有效控制疫情就是對人權的保護》一文:

新加坡南洋學會會長許振義9月7日說,中國有效控制新冠疫情,最大限度地保障人民群眾的生命安全,這本身就是對人權的保護。

許振義在接受記者書面採訪時說,中國採取果斷措施,不斷累積經驗,不惜一切代價控制新冠疫情。中國把維護人民群眾生命安全和身體健康放在首位。

許振義認為,中國有效控制住疫情,給其他國家和地區抗擊疫情提供了一個重要參考。中國有序推進復工復產,對全球供應鏈和價值鏈的恢復,尤其是對抗疫物資的全球供應作出重要貢獻。同時,中國積極利用科技手段應對新冠病毒,包括積極開展疫苗的研發,對全球抗疫有積極意義。

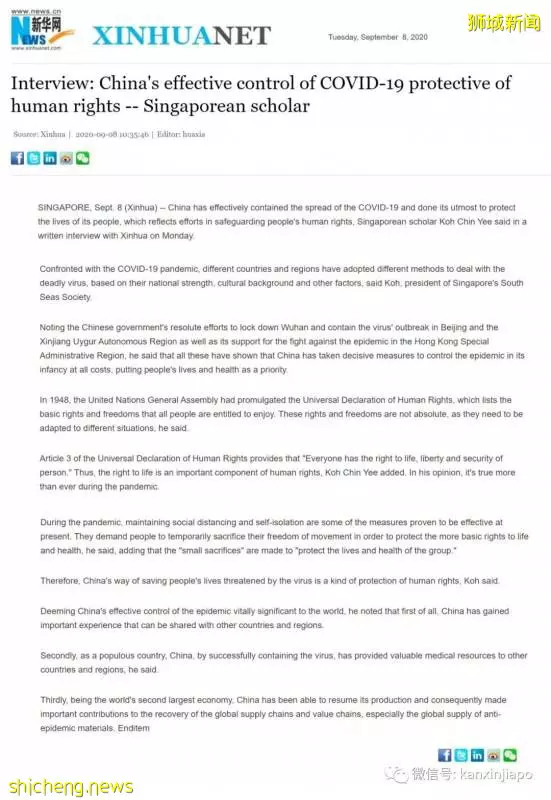

同日,新華社發布許振義的英文採訪報道,內容大致翻譯如下:

新冠疫情肆虐全球。基於國情、綜合國力和文化的考慮,各國的抗疫態度不一,模式也不一,有「無為而治」的,有著重政治的,有經濟和生命並重的,也有一些是把人民的生命安全和健康放在首位的,中國即是一例。

從當初果斷執行武漢「封城」,到北京新發地、東北、新疆等地疫情的果斷處置,到中央支援香港特區的抗疫。中國累積經驗,採取果斷措施,不惜一切代價,把疫情控制在萌芽階段,可見中國把維護人民群眾生命安全和身體健康放在了首位。

1948年,聯合國公布《世界人權宣言》,列舉了所有人都有權享受的基本權利和自由。許振義認為,這些權利和自由不是絕對的,而是在不同的情境下需要因事制宜。

《世界人權宣言》的第三條就是「人人有權享有生命、自由和人身安全」。生命權是人權的一個重要組成部分。

在冠病大流行的情況下,維持安全人際距離是目前有效的方法之一,它要求人們暫時犧牲一部分的行動自由,目的是保護人們更為基本的生命權和健康權;防疫更是要求個人自由做出小犧牲,從而對群體生命和健康進行大保護。

因此,中國有效控制新冠疫情,最大限度地保障人民群眾的生命安全,是對人權的一種保護。

許振義認為,中國控制住疫情,對全球有意義。首先,中國做出防疫抗疫的示範,給其他國家和地區提供了防疫抗疫策略和措施的一個重要參考。

其次,作為人口大國,中國控制住疫情,減少了對全球疫情防控資源的擠兌,給其他國家留出醫療防護用品等寶貴資源。

再次,作為世界工廠,中國控制住疫情,經濟得以恢復運轉,對全球供應鏈和價值鏈的恢復做出重要貢獻,尤其是抗疫物資的全球供應。

郁達夫、饒宗頤、王賡武的交匯點 ————南洋學會

在新冠疫情上,許振義寫過《對抗新冠疫情,新加坡為啥不照抄中國的「作業」》《新加坡哪來的「盲目自信」?又哪來的「佛系成功」?》《疫情獅城故事:新冠流行,我們失去了什麼?又得到了什麼?》等文,也多次在中國央視上介紹新加坡疫情和抗疫措施,在《財新》設有博客。

許振義是《新加坡眼》董事經理,也是南洋學會會長。

南洋學會,原名「中國南洋學會」,是東南亞華人最早研究南洋課題的學術團體。

1940年3月17日,幾位在《星洲日報》編輯部服務的文化人,齊聚在牛車水余東璇街的南天酒樓開會,成立了「中國南洋學會」,他們是姚楠、張禮千、郁達夫、劉士木、關楚璞及許雲樵。

當時的基本會員只有19人,首屆理事是上述6位加上在上海的李長傅。

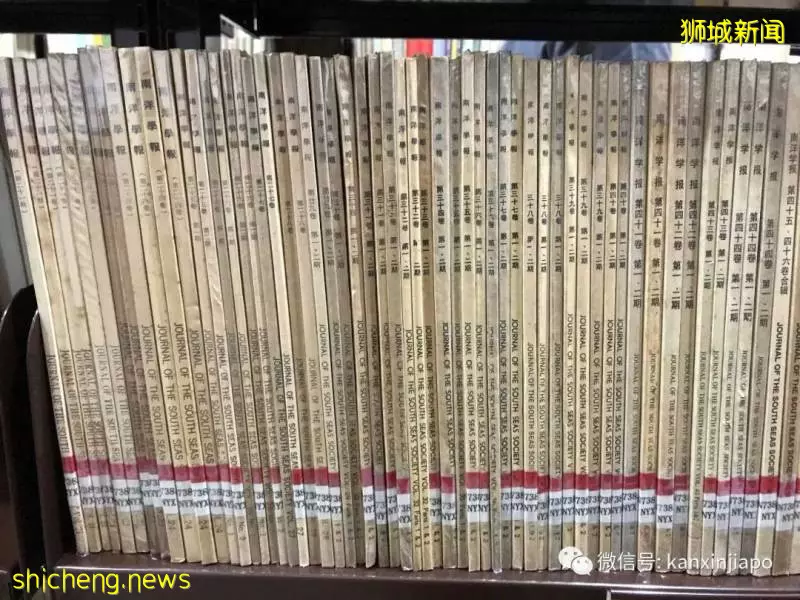

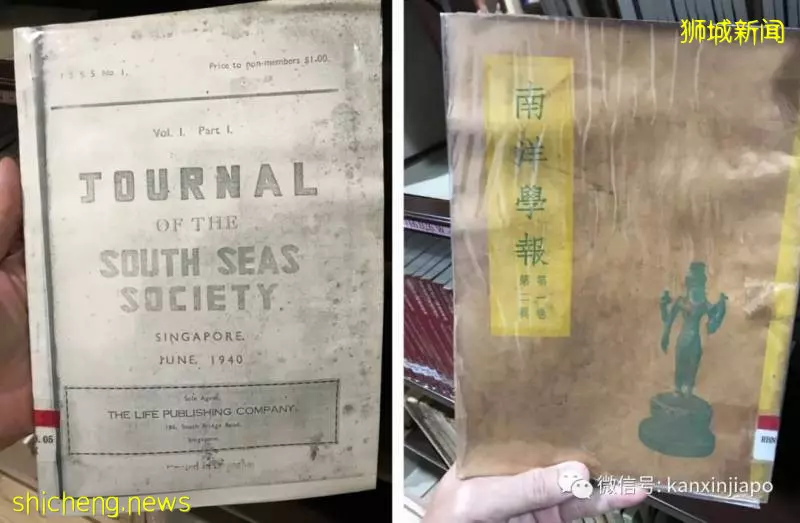

中國南洋學會是「以研究與發揚南洋文化學術為宗旨」。1940年6月,學術刊物《南洋學報》創刊,由許雲樵擔任主編。

1958年,中國南洋學會改稱為「南洋學會」,由黃曼士出任學會主席,王賡武擔任《南洋學報》主編。這個關鍵性的轉變使得學會更本地化,研究重點也更傾向新馬華人史的研究。

在王賡武之後,歷任主編為:鄭子瑜、李庭輝、魏維賢、崔貴強、李勵圖、郭振羽、陳壽仁、楊進發、陳松沾、陳榮照與李志賢。現任主編為許振義。

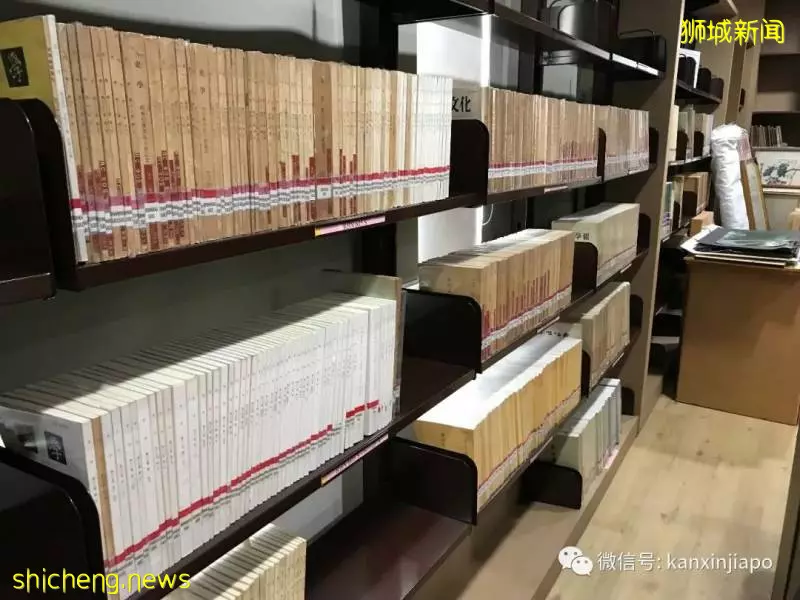

除了《南洋學報》,南洋學會也出版《南洋學會叢書》等,舉辦各類學術演講和研討會,為學者研究提供交流平台。

80年來,學會能人輩出,大多是上得了新加坡文化史的,健在者不提,先賢就有饒宗頤、連士生、張瘦石、劉抗、黃曼士、陳育菘、莊竹林、林徐典、劉蕙霞等等。

南洋學會書庫設於新加坡居士林圖書館(17-19 Kim Yam Road),有上萬冊藏書,歡迎學界諸君使用。