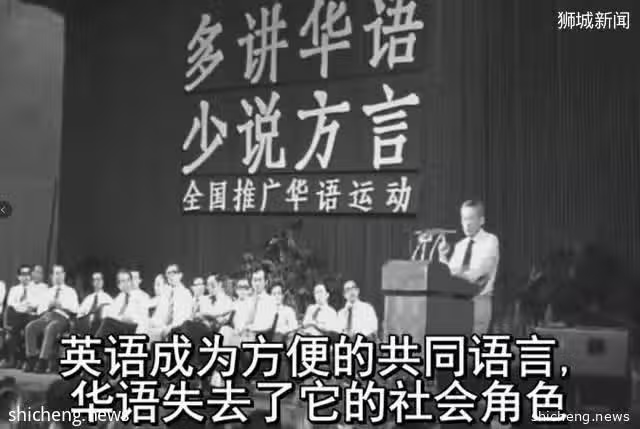

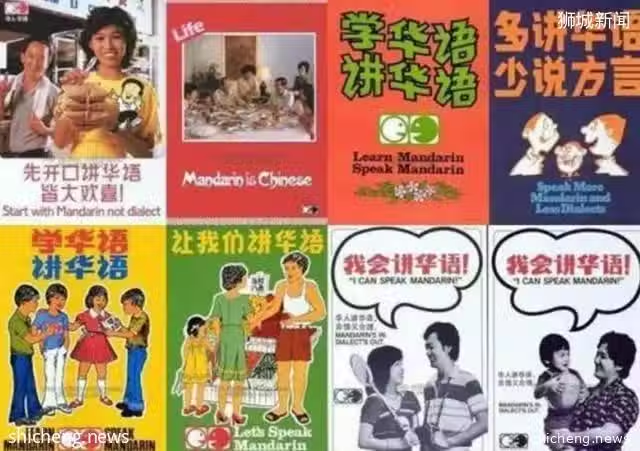

1979年,李光耀開始在新加坡大力開展普通話運動,他在很多場合都介紹了學習普通話的好處,他希望新加坡人能夠少用(不是「放棄」)廣東話,福建話,閩南語等方言。

他為什麼要這麼做呢?李光耀在一次講話用福建話說道:「再過20年,如果中國完成了他們的「四個現代化」,它的貿易量將變得相當大。到時候說華語(普通話)是很方便的,而將福建話是溝通不了的。所以(學習、使用普通話)在文化上會對我們非常有利,在經濟上也會對我們非常有利。」除了這些,李光耀還希望通過普通話這門共同的華人語言,來團結不同籍貫的華族。這就是李光耀認為的普通話的三大好處:經濟,文化、團結。

多年以來,李光耀就一直以追求實用和務實的姿態聞名,這是別無選擇的選擇。因為新加坡只是一個國土面積只有719.1平方平方公里的國家,而山西的省會太原的面積是6999平方公里,新加坡只有太原的1/10左右。要面積沒有面積,要人口也沒有人口,要資源也沒有資源,新加坡註定了只是一個小國,小國如果沒有能力改變世界,就要去改變自己適應世界,這個過程即使艱難困苦,你也需要堅持,否則你就會消亡,這是叢林法則,李光耀深知這一點,他也這麼做了,而且他一次次獲得了成功。

正如當初把英語列為「第一語言」是出於文化和經濟上的考慮一樣,李光耀在79年推行普通話,也是出於這樣務實的考慮。李光耀曾說過一句很有意思的話,他說新加坡華人都是一些討生活的農民,連土地都沒有,而留在中國的都是一些秀才,沒有道理說我們這些農民的後代都成功了,他們那些秀才的後代成功不了(原話不是如此,但大意是這樣)。

李光耀說過以中國的體量和人口,以中華文明的質量和中國人的能力,中國必將走向騰飛。他這個判斷基本正確,李光耀作為一個務實的人,他勢必不會錯過這次搭快車的機會。

事實上,並不只是普通話這一項,李光耀認為,新加坡除了要在語言上看起中國的普通話外,還應該在文字上看齊,所以,他在1976年5月,把中國的簡體字都拿過去用了。無論一些傲慢的、天然就有大國優越感的人怎麼評價李光耀,李光耀對新加坡的貢獻都是無可磨滅的。他是新加坡的「國父」,沒必要為其他國家的人服務,正如我們沒必要服務其他國家一樣,但是很多人都不不知道這一點,或者他們不願意知道。