與各國廣結善緣 李總理促成兩歷史性會議

我國在國際外交這方面向來都是廣結善緣,在中美關係日益緊張的大環境下,李顯龍總理不僅一次強調,我國不會選邊站,維護我國利益的同時也積極與各國地區保持良好關係。在他任內,我國更是促成了兩次歷史性會議。

作為摯友和近鄰,新馬的命運相互交織。

新馬關係

先從跟我國擁有共同歷史的近鄰說起,馬來西亞是新加坡關係最為密切的國家之一。李顯龍在安華於2023年1月30日訪問我國時,就在接待安華的午宴上說,作為摯友和近鄰,新馬的命運相互交織。

李顯龍在任內共跟馬國六名首相合作,積極改善兩國之間的關係和合作,每年都會舉行新馬領導人非正式峰會。

其中,促進兩國通勤方式一直是李顯龍著重推動的項目。新隆高鐵計劃在2021年終止,但新柔地鐵工程正如火如荼地進行著,兩國的進度都已達到三分之二左右,預計可在2026年底通車。

在冠病疫情期間,李顯龍也同馬國領導密切合作,推出不同通勤和旅遊通道,協助兩國人民來往。

兩國也在2024年初簽署了合作備忘錄,成立柔佛-新加坡經濟特區,發揮兩地的互補優勢,改善跨境流動。

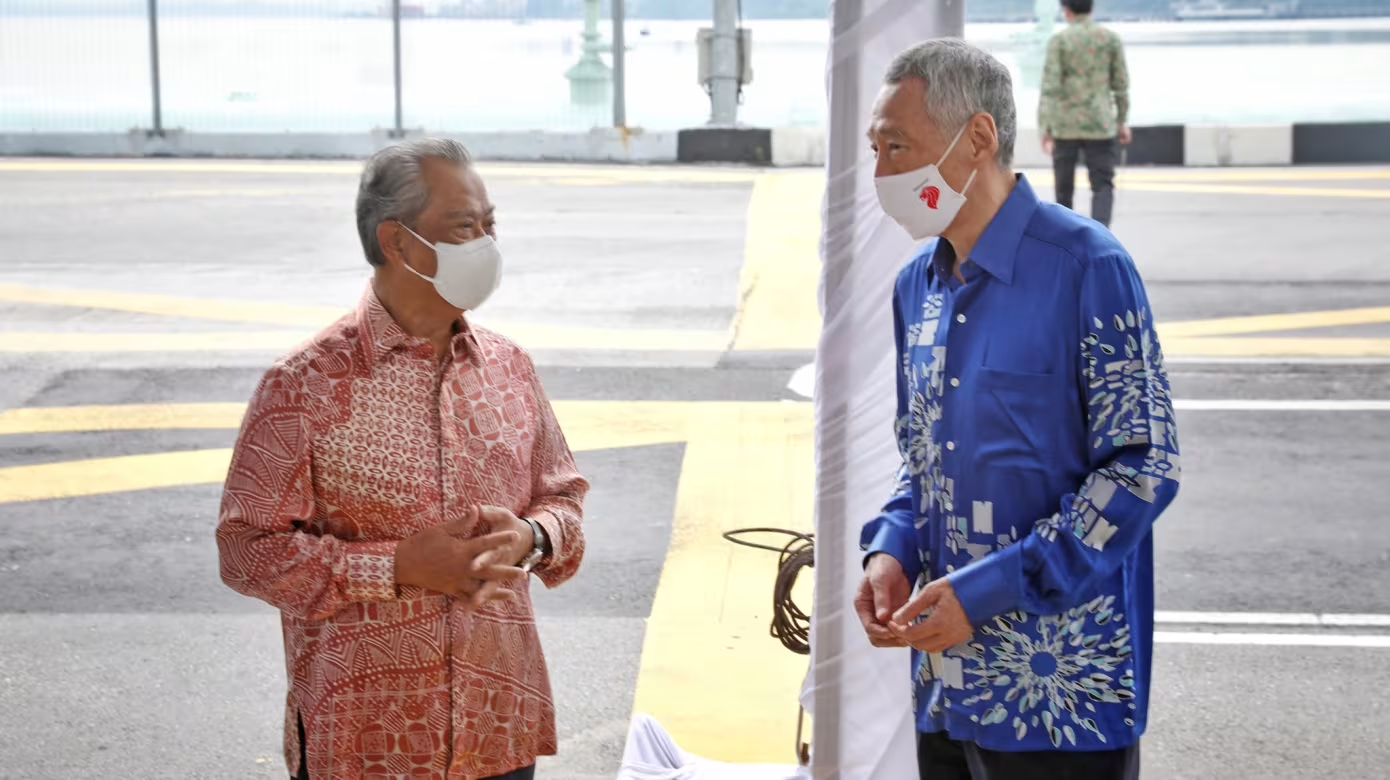

李顯龍與馬國第九任首相依斯邁沙比里於2021年在兀蘭關卡見證兩國疫苗接種者旅遊通道(VTL)的啟動。(圖:通訊及新聞部)

李顯龍和馬國第八任首相慕尤丁於2020年在新柔長堤上會面,見證重啟新柔地鐵計劃的協定簽署儀式。(圖:通訊及新聞部)

馬國第七任首相馬哈迪伉儷在2018年到訪新加坡時,我國以他們之名,為新品種胡姬花命名為「馬哈迪西蒂哈斯瑪石斛蘭」(Dendrobium Mahathir Siti Hasmah)。(圖:Facebook/李顯龍)

馬國第六任首相納吉在2014年到訪新加坡時,與李顯龍和時任文化、社區及青年部長的黃循財共進晚餐。(圖:Facebook/李顯龍)

李顯龍在2009年同馬國第五任首相阿都拉一同出席第14屆東協峰會。(圖:法新社)

東協各國領導人在2007年的第13屆東協峰會上合照。(圖:通訊及新聞部)

東協關係

新加坡分別在2000年、2007年和2018年,三次擔任東協主席國。李顯龍曾在2007年的東協日講座上強調東協成員國密切合作的重要性:「我們沒有選擇,東協必須一體化才能生存。為了不被淘汰,東協必須採取果斷行動。我們必須成為一個強大而有效的團體。」

新加坡也在2018年至2021年擔任東協-歐盟對話夥伴關係協調國。李顯龍在2022年出席東協-歐盟紀念峰會,這是兩個區域組織建立對話夥伴關係45年來,首次舉辦雲集成員國領導人的峰會。

李顯龍在2023年博鰲亞洲論壇上與中國總理李強會面。(圖:Facebook/李顯龍)

李顯龍在2022年到訪美國,在白宮與現任總統拜登會面。(圖:Facebook/李顯龍)

李顯龍在2017年到訪美國,在白宮與時任總統特朗普舉行聯合記者會。(圖:法新社)

李顯龍和夫人何晶在2016年到訪美國,在白宮與時任總統歐巴馬伉儷會面。(圖:法新社)

美國前總統歐巴馬在2016年的東協峰會上見到李顯龍時,面帶微笑走向他。(圖:CNA)

我們不可能選擇任何一方。

中美關係

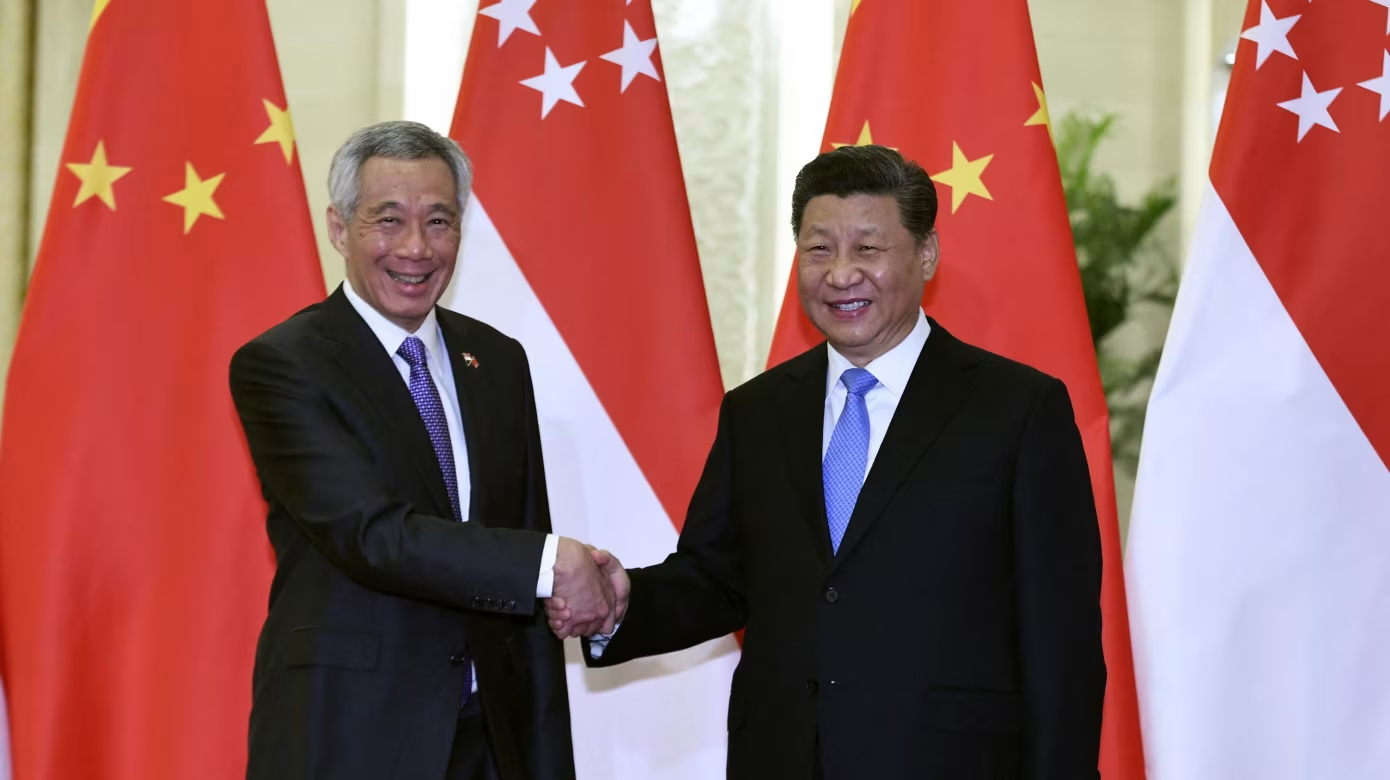

中美關係日益緊張,李顯龍不僅一次強調,我國不會選邊站,維護我國利益的同時也積極與各國地區保持良好關係。

李顯龍在2021年3月2日接受英國廣播公司(BBC)訪問,談到中美關係的問題時就重申:「我們不可能選擇任何一方,因為我們與美國和中國在經濟及其他領域都有非常緊密和廣泛的合作,許多其他國家也是如此。我不認為只有新加坡處於進退兩難的局面,這是許多國家面對的共同問題。」

時任台灣總統馬英九與中國大陸國家主席習近平在2015年11月7日,以兩岸領導人身份,在新加坡舉行歷史性會面。(圖:法新社)

習馬會

正因為我國中立的立場,時任台灣總統馬英九與中國大陸國家主席習近平於2015年11月7日在新加坡舉行了歷史性會面。

李顯龍在2017年10月25日到美國訪問時說,這場會議不適合在上海或台北舉行,雙方也不希望在香港會面,而新加坡是中立的,兩岸雙方都友好,雙方對在新加坡舉行會議感到自在,因此,新加坡很榮幸成為「習馬會」的東道主。

他也表示,新加坡在這次歷史性會面中扮演的角色「非常有限」,只是「提供房間場地與茶杯,僅此而已」。

特朗普和金正恩的會面相當具歷史性。(圖:法新社)

李顯龍在特朗普到訪新加坡參加特金會時與他會面。(圖:通訊及新聞部)

李顯龍在金正恩到訪新加坡參加特金會時與他會面,針對朝鮮半島和區域發展進行討論。(圖:Facebook/李顯龍

特金會

繼習馬會的成功,時任美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩2018年6月12日也在新加坡舉行另一場歷史性會議。

李顯龍當時表示,美國和朝鮮選擇新加坡作為「特金會」的地點,顯示新加坡與美朝兩方都建立了良好的外交關係。

李顯龍也說,這次峰會是實現朝鮮無核化、和平和穩定,至關重要的第一步,這將對區域和全球有利。

他在接受美國有線電視新聞網CNN訪問時說:「如果這場會面能有具建設性的結果,而我們能有所貢獻,那我想這就是我們的義務。」