編者按:Lillian是一位來自中國台灣的女孩,7歲跟隨父母移民紐西蘭,長大後在當地一所小學當老師,如今她又來到新加坡任教。

身份的困惑、文化的衝擊、中西教育理念的碰撞,我們跟她聊了聊,感覺開啟了一條育兒新思路,也跟姐妹們分享一下:

文 | Molly的媽媽魯魯

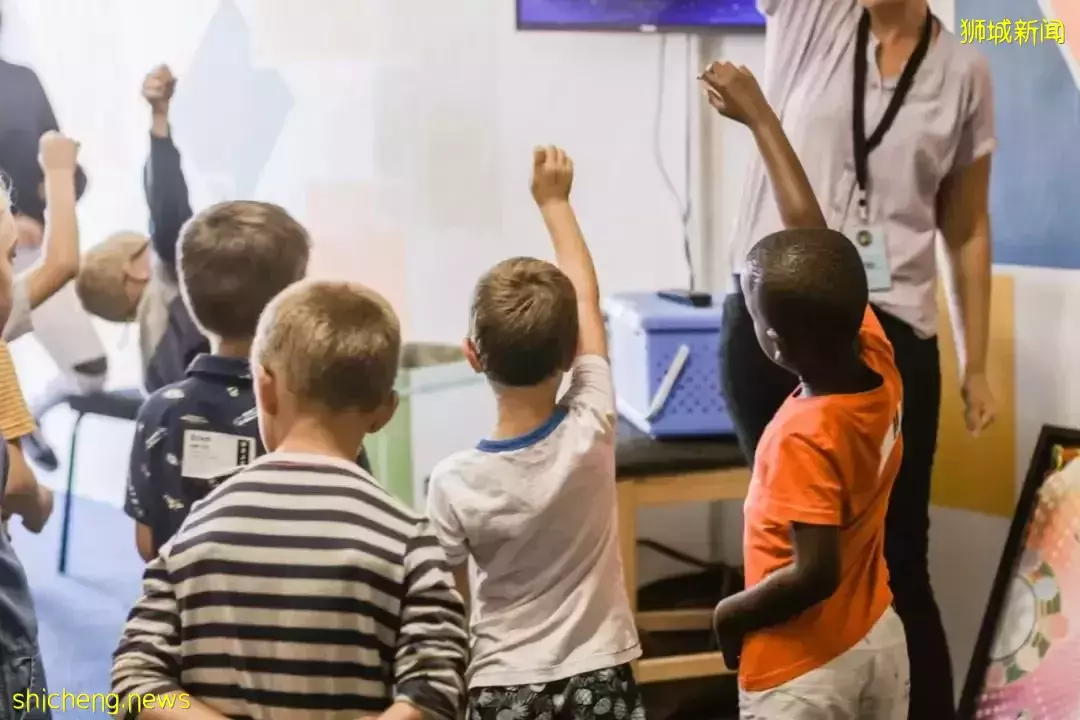

Lillian與自己的學生 說到孩子的教育,從來不缺焦慮的父母。

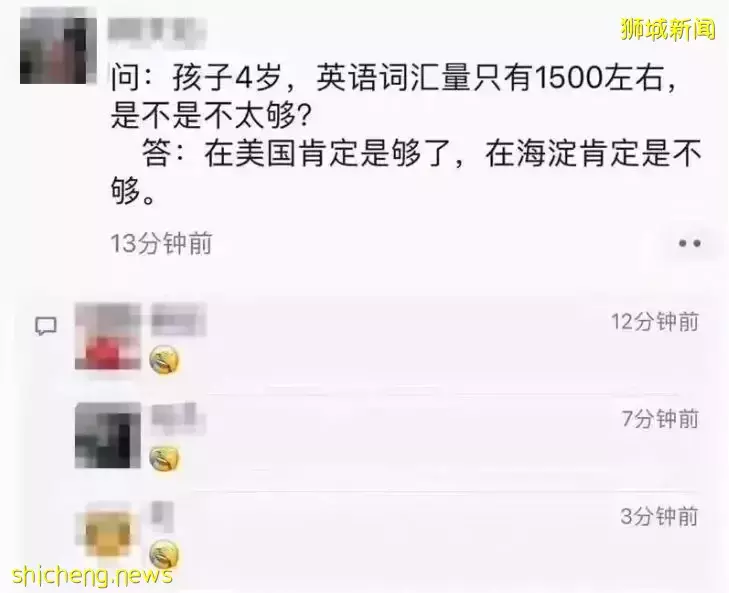

中產家庭的推娃盛況頻繁刷屏朋友圈,「雞娃」,更是北上廣深流行的一種教育方式, 「給孩子打雞血」,不停地讓孩子去學習,去拼搏。

「雞娃」先從英語詞彙量抓起 教育成為了階級分層的一面放大鏡,它真正的核心和意義又是什麼?

Lillian作為典型的紐西蘭華人移民二代,在紐西蘭做了近十年老師,對於教育的本質,她有自己獨到的見解:教育不僅僅是讀個好學校那麼簡單。真正好的教育,不是拼爹拼媽和雞娃,而是被我們許多人忽略掉的……

01 「比起當學霸, 更看重完整人格的塑造」

1993年,7歲的Lillian跟著家人移民到了紐西蘭。

和許多華裔家庭一樣,雖沒有逼著女兒上補習班,可「多做題」在Lillian父母看來,依然應該是學校教育外的「必備選項」。

那時候,父母說的最多的一句話就是:「別人家怎麼樣,我們也應該一樣」,所以刷題是理所當然,做好學生也是大部分華裔家庭對孩子的要求。

可隨著成長,Lillian漸漸地領悟到,她走出自己的華人家庭,面對的卻是全西式的教育體系和理念。

如何在這兩種教育理念和方式下找到平衡呢?

在成了一名紐西蘭小學教師,並且有了自己的孩子後,Lillian對於長輩們的這種「期待」反而有了更深的認知。

Lillian在學校給孩子們上課 「望子成龍就是中國傳統文化的一部分,上一輩對於孩子的期許,很多時候也會傳承到下一代。」

在Lillian看來,如今中國父母普遍存在的育兒焦慮,除了社會大環境的原因,與文化、價值觀也有關係。

但是,在Lillian看來,孩子學習到底是為什麼?這又是多少人真正想過的問題?

她舉了這樣一個例子:一條大魚遇到兩條小魚後打招呼:「今天水的溫度還不錯。」然而,兩條小魚卻面面相覷地問:「水是什麼?」

在Lillian看來,小魚的處境就像許多孩子,雖然生活在水裡,但水到底是什麼卻從未真正了解過。

這就好比一些被父母安排得日程滿滿的孩子,除了盲目地去做,卻並不知道自己學習是為了什麼……

對於自己女兒的教育,Lillian也摸索出了一套在中西文化中進退自如的方法。

她不會給孩子很大壓力,也不會逼她學習,或是做學霸、考高分。

作為國際教育體系中(International Baccalaureate Organization,簡稱IB)的專業老師,Lillian更看重女兒完整人格的塑造。

這其中包括孩子會不會情緒管理,是否有耐心、有獨立思想以及有韌性等等。

02 紐西蘭教育模式很先進, 但她為何選擇了離開?

大學本科,Lillian攻讀了教育、文學雙學位,畢業後,她順理成章地進入教育行業,在紐西蘭多所公立學校、私立學校任職過。

紐西蘭的教育體系倡導「因材施教」,老師必須根據每個孩子的特性,制定適合的教學規劃和進度。

這種類似「量身定製」式的教育模式,普及到了紐西蘭每一所公立學校、私立學校。

然而,讓Lillian為難的是,班主任要負責整個班級所有學生的教學,包括數學、英文、社會學、體育等等。

一人身兼數職是常態,此外,還要關注每個學生的個性和需要。

一個班級30個學生,而Lillian能儘量做的,就是把差不多水平的孩子分成一組,一個班4組,再對不同組別的孩子「因材施教」……

Lillian跟孩子們一起跳舞 繁重的教務,不高的收入,巨大的壓力,讓Lillian很難抽出時間陪伴家人和女兒。有時凌晨2點醒來,想著該如何給班上每一個孩子更適合的教育方法,想著想著便徹夜失眠。

Lillian給班上一個孩子過生日 Lillian的經歷並非個案,她的另一位紐西蘭同事,一名有著兩個孩子的單親媽媽,就曾淪落到付不起房租,需要領政府救濟金生活的窘境。

目前,紐西蘭教師的平均年薪為6萬到7萬紐幣,因為工資低、壓力大,紐西蘭老師罷工已經持續了好幾年。

另一方面,紐西蘭教育資源不足、教師短缺、財政預算有限卻成為擺在政府面前的難題。

Lillian內心對於孩子和教育充滿熱忱,可現實的困境卻也曾讓她左右為難。紐西蘭有著全世界最好的教育模式之一,但現實的困境卻讓許多有經驗的老師流失,對此Lillian也很無奈。

2018年10月,Lillian成功找到一所新加坡國際學校的教師職位,為期兩年。於是,她和家人一起來到了新加坡。

高於紐西蘭1.5倍的工資,住宿、保險、安家機票及子女教育等各方面的補貼,以及一個班僅15個學生的數量,讓她對「定製化」的教學更能遊刃有餘。

03 「世界上沒有最好的教育, 只有適合你孩子的教育」

中式教育、西式教育哪一個更好?

Lillian並不願加以評判,相反地,在她看來只要是適合孩子的便是最好的。

如今中國的留學熱越來越年輕化,但在Lillian看來,家長把孩子送出國讀書也需「慎重」。

如果一個孩子很適應中國的教育體制,喜歡按照教科書來學,那強行把他送到國外的學校,很可能適得其反。

相反地,喜歡自由探索的孩子,如果放到中國應試教育體系中也自然難以適應。

「這個世界上沒有最好的教育,只有最適合你孩子的教育」,這也是為什麼哪怕身為老師,Lillian更看重家庭教育的重要性。

「好學校是錦上添花,但不能決定孩子人生的終點,而父母的愛和引導卻對孩子的人格健全、安全感建立很重要」。

孩子們和聖誕老人給Lillian驚喜 做了老師十多年,無論是在紐西蘭還是新加坡,Lillian總會聽到父母這樣說:「老師,你可以告訴我的孩子應該做什麼嗎?因為孩子根本不聽我的。」

這樣的對話不分中外,時常發生,而這也是為何Lillian堅持認為,相比起信奉好學校、好老師,父母更應該關注家庭教育。

對於孩子來說到底什麼更重要?分數、名次?還是父母的同理心、家庭對於孩子的正確引導?

「孩子最應該聽的其實是父母的才對。」

而無論是隔代教育,還是留守兒童,這些帶有中國特色的現狀,都是家庭教育缺失的無奈。

那對於父母呢?

對Lillian來說,她對於女兒的期望只有一個:能獨立地活出喜樂的人生。

班裡的孩子們給Lillian過生日

03 「認可自己, 未來不止有一種答案」

採訪的最後,Lillian還對移民二代身份認同、華人二代學習中文、中西教育方式的選擇和平衡等等人們關注的話題,表達了自己的見解。

/ 移民二代認可自己更重要 /

Q 對於移民海外的華裔家庭 你覺得哪一種教育模式 更適合移二代、移三代?

身份的困惑,夾雜在中西文化中的掙扎,這些經歷我都有過,但我現在已經「放棄」掙扎了。關鍵還是在不同文化中找平衡,並且認可自己更重要。

我不再把自己框在一個框架里,非要是中國人,或是紐西蘭人。我也引導女兒知道,人們對於「身份」難免有偏見,在給予尊重、保持開放心態的前提下,你可以選擇自己認可的文化,甚至創造屬於自己的文化。

吸取好的,摒棄不好的。「你是哪裡人」不該只有一種答案。

Q 華裔家庭孩子 學中文有什麼好辦法嗎?

我父母沒逼著我讀中文班,學語言一直是我興趣所在。他們英文不好,所以在家只能用中文溝通。

孩子學第二語言首先得讓他產生興趣,然後就是營造沉浸式的語言環境,同時孩子的母語學習也不能鬆懈。

/ 給孩子「有界限的自由」 /

Q 作為老師、媽媽 你自己更推崇哪種教育方法? (虎媽式的精英教育?還是放養式的西式教育?)