新加坡和香港,同為亞洲四小龍,相互之間的比較從未停止過。近期香港事件風起雲湧,使大批投資者紛紛撤離。與此同時,新加坡獨立的政治環境、發達的金融體系,嚴格的監管系統瞬間吸引了財富的流入。《中國富豪放棄香港,轉攻新加坡》、《香港VS新加坡,看各國首富如何選?》等新聞不絕於耳。

2019年5月,瑞士洛桑國際管理髮展學院(IMD)發布的《2019年世界競爭力年報》中,新加坡超越香港和美國,9年來首次獲評全球最具競爭力經濟體。

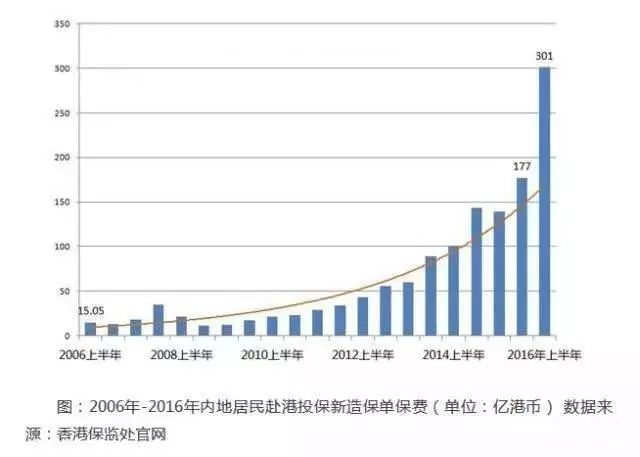

自2015年起,大陸居民到香港配置保險的數量呈現井噴式增長。產品的性價比和幣種選擇的多樣性,為香港保險注入了源源不斷的動力。

但物是人非、時過境遷,眼下在一個政治、經濟、甚至生存環境都如此不穩定的地區,怎麼能安心的投配關乎一生的保險呢?

新加坡與香港同處高度發達的金融市場環境,聚集了眾多百年以上的世界老牌保險公司,如果英國保誠(Prudential)、法國安盛(AXA)等。兩地保險存在很多相同點,但政治環境、監管要求、地域特點也使其略有差異。與其說新加坡有後來居上之勢,不如說「她一直就在那裡,卻從未被發現」。

本文希望通過新、港兩地的比較,從宏觀和微觀上展示各自的特點,供投保人進行合理的選擇。

一

政治、經濟環境

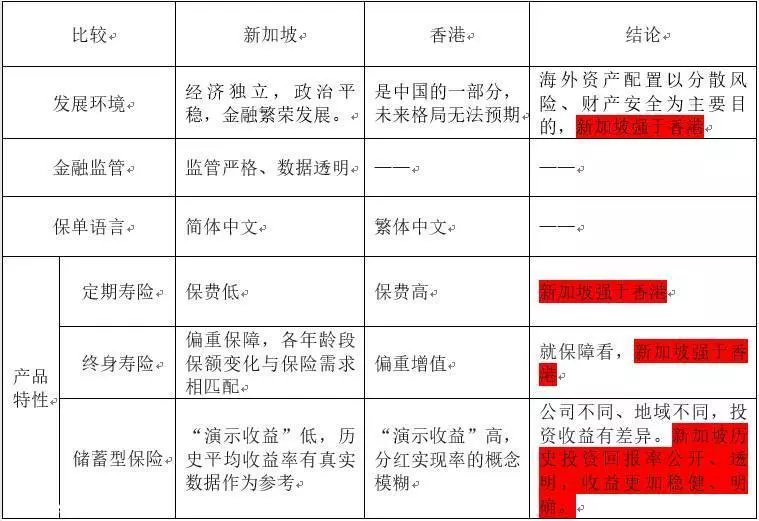

1. 新加坡主權獨立,政治風險低

新加坡經濟獨立,政治平穩,金融繁榮發展。華人掌權,多種族融合的國家環境長期不會變,未來預期比較穩定;香港是中國的一部分,一國兩制到2047年,未來格局無法預期。

2. 保險公司更具實力

新加坡保險業擁有悠久的歷史,在全球自由競爭的經濟體系中,保險公司更具國際競爭力,可為客戶做出妥善的財富管理及投資選擇。

3. 金融監管嚴格

新加坡金融管理局(MAS)相當於銀監會、保監會、證監會和中央銀行的結合體,監管十分高效和嚴格,其保險監管體制以高效率、高透明和嚴格聞名於世,而健全的法制,也最大程度的保護客戶利益。

此外,保險索償投訴局(FIDReC)服務範圍包括來新加坡投保的外國人,為中國客戶的合法權益提供有力保障。

二

產品設計與定價

香港保險對於大陸客戶的最大吸引力之一就是價格優勢,影響價格的主要因素包括:人均壽命、死亡率、重疾患病率、人口投保率、市場監管等等。但是,價格優勢在某些產品上,香港保險並不突出。

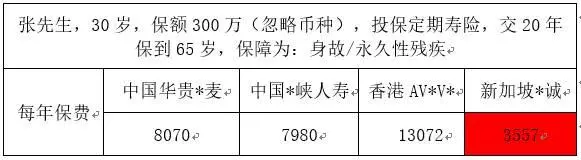

(一)定期壽險

新加坡定期壽險如此便宜,得益於當地政府的大力推廣。

首先,新加坡金管局(MAS)為了提高國民的壽險參保率和保障程度,降低壽險的營銷成本,要求新加坡人壽保險公司必須直接向消費者提供簡單的、易於比較的定期壽險和終身壽險產品。

這樣做的好處是產品定價中將不需要考慮中介的銷售佣金,從而達到 「削價」的目的。CompareFirst就是政府推出的一個官方保險比價網站。

其次,從保險產品開發的角度來看,一個產品的參保者越多,覆蓋面越廣,其發生率就越容易預測,產品的定價就更準確。

舉個例子,如果新加坡所有的居民都參與了定期壽險計劃,那麼壽險產品的死亡率就是新加坡人口的死亡率,完全不會有偏差。假如一個壽險產品的參保者很少,那麼保險公司只能認為,是那些風險較高的投保人參與到了計劃中來(因為這些人認為自己更容易死),就會在定價時通過溢價來對衝風險,從而導致定價偏高。因此,香港與中國大陸定期壽險的價格偏高,主要還是由於定期壽險的參保人數不高所導致的。

另外,大陸保險的逆選擇嚴重,騙保事件頻發生會使保險公司把道德風險的成本考慮進去,因此保費更貴。

因此,聰明的投保人應該儘量避免與逆向選擇人群作為同一個群體投保,來有效提升所購買保險的性價比。這也是跨國家、跨區域購買保險的原因。

(二)終身型壽險

雖然,大多數國人已經慢慢接受了消費性定期壽險的概念,但中年人還是喜歡買終身型人壽保險。縱向對比,終身型壽險的價格是消費性定期壽險的4-5倍,但人終有去世的一天,獲得的賠償總比交出的保費多;橫向對比,在相同保費的情況下,平均來看新加坡終身型壽險的保障額度是中國大陸的2倍多,是香港1.1倍左右。

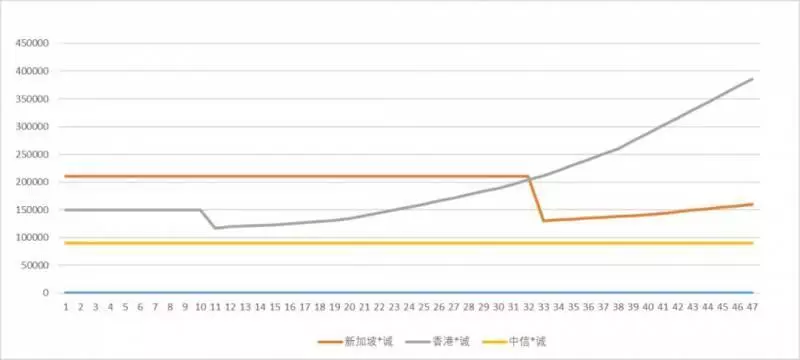

單從價格上看,新、港兩地相比差異不大,但產品設計理念上卻有很大不同:新加坡更加偏重保障,香港更加偏重增值。我們來看下面這張圖:

張太太,38歲,(忽略幣種)投保終身型壽險,每年保費3000左右,交25年保終身。新加坡*誠、香港*誠、中信*誠,獲賠額如下圖所示:

新加坡保險把保障放在了前面,香港保險把保障放在了後面。價格不相上下,很難抉擇。此時,我們不如換個角度考慮問題。保險的作用是什麼?以及我們到底在哪個年齡階段最需要保險?

人壽保險賠償條件一般包括:身故/重大疾病/永久性殘疾/終結性疾病,前兩項獲賠比例最高。

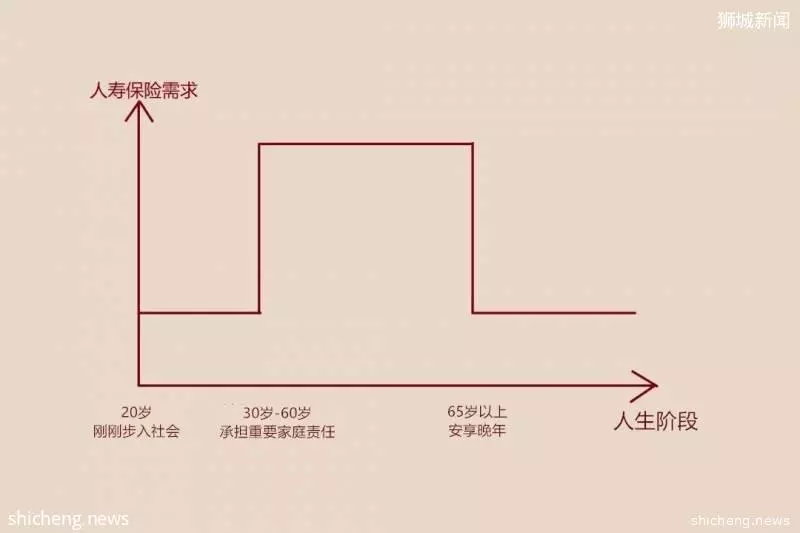

20歲到30歲要不要買人壽?要的,這時候雖然是單身,沒有房貸,可一旦重病,醫藥費和生活費不能僅靠父母的養老金,把他們的晚年生活賠進去。

30歲到65歲,要不要買人壽?必須要。30歲以上,大多已成家立業,買了房、有貸款,接了婚、生了娃,甚至還有兩個。此時,無論是丈夫還是太太,工作還是不工作,身上的擔子都不輕。如果出現什麼重大變故,房貸怎麼辦?孩子怎麼辦?未來的生活怎麼辦?

65歲以上,要不要買人壽?要,但不用很多。此時已步入暮年,房貸已還清、子女已成人、父母已故去,晚年並不需要太大的花銷,唯一擔心的是因疾病導致生活不能自理而拖累子女。

因此,不同年齡階段對於人壽保險的需求應該是這樣的:

那麼,如果把新、港人壽保險的保額變化圖與需求變化圖疊加起來看,會怎麼樣呢?結論不言而喻。新加坡終身型人壽保險在產品設計上更符合保障需求,而香港保險著眼於遠期的保障,對於最應該提高保額的中年階段明顯力道不足。

(三)儲蓄型保險

儲蓄型保險(教育金/養老金)在幣種選擇上和投資渠道上,新、港兩地較大陸都有更多的選擇,兩地的差異主要體現在收益上。

1

演示收益

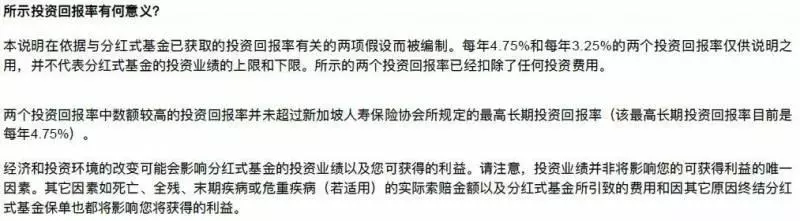

前文提到,新加坡金融管理局(MAS)在監管上要求嚴格,對於所有分紅型保險的演示收益,新幣只能放3.25%和4.75%,美金只能放4.0%和5.5%,以避免投資者過度的樂觀預期;而香港保單中,分紅收益會以「悲觀情景」和「樂觀情景」的收益展示,但這兩個情境下預期回報率到底是多少?不知道。從演示結果看,一定很高。

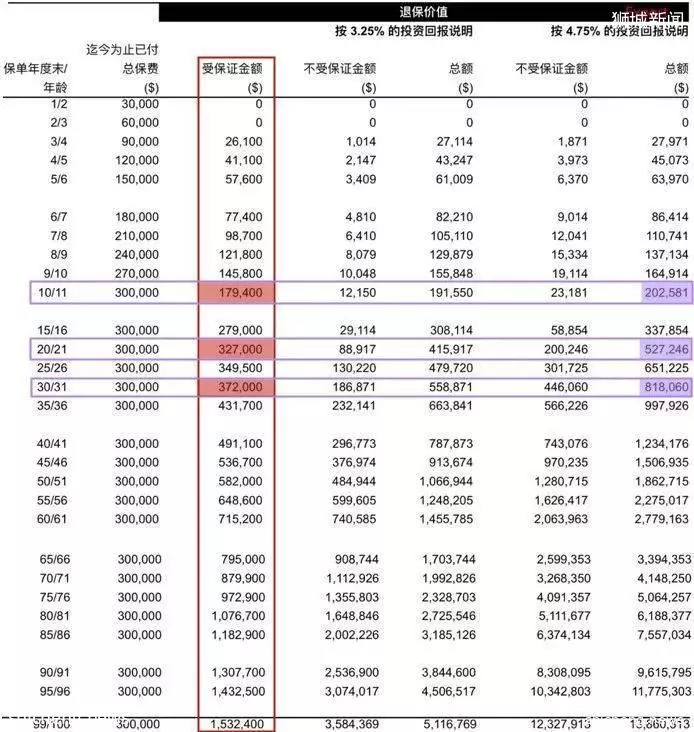

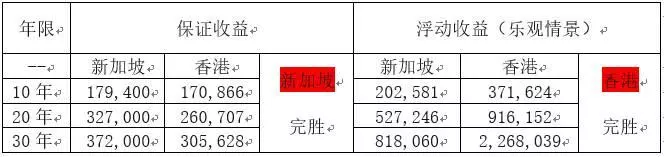

張小弟,0歲(忽略幣種),父母為其購入儲蓄型保險。每年保費3萬,交10年,共計30萬,最長投資至100歲,財富可傳承。比較一下新、港兩地的退保收益:

新加坡保險

香港保險

退保收益由兩部分組成:保證收益和浮動收益,我們分別選擇10年、20年、30年作為比較:

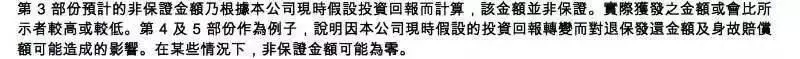

但是,無論新加坡還是香港,除保證收益「黑紙白字」寫在合同里,浮動收益都是不確定的。因此,在合同中會出現這樣的條款:

新加坡

香港

因此,上述「演示收益」只是美好的願景,能否實現未可知。

2

歷史平均收益

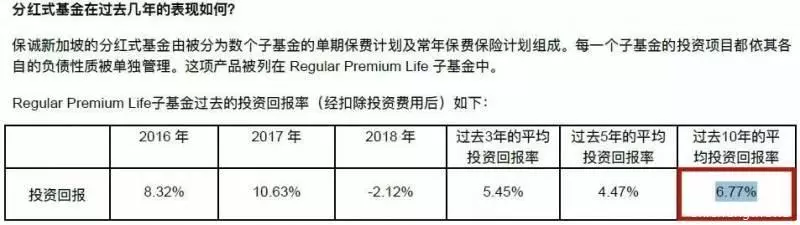

儲蓄型保險的浮動收益,來源於保險公司的投資能力,如果可以找到公司歷史投資回報率,那將是對投資能力的有利證明,好過再棒的「演示收益」。

以新加坡*誠為例,雖然根據MAS要求只能用3.25%和4.75%作為「演示收益」,但過去10年平均投資回報率為6.77%,這個數據在合同中可以找到,使投保人對「演示收益」的結果有較大的信心。

反觀香港,在保險合同和公司網站都無法找到準確的歷史平均投資回報數值,只有一個很模糊的指標,叫做「紅利實現率」。假如某一年某個產品的紅利實現率為84%,它意味著達到了「悲觀情景」的84%?還是「樂觀情景」的84%?還是各占一定比例?答案無從得知。

因此,就儲蓄型保險而言,如果香港保險能夠有明確的數據支撐,那麼在巴菲特最為推崇的「複利效應」下,香港保險占有絕對優勢,但目前的情況是數據不公開、不透明,這難免會讓投保人心裡打個問號;而新加坡保險歷史投資回報率公開、透明,收益更加穩健、明確。

三

總 結

最後還想說,作為一個常年居住於大陸的中國公民,到新加坡買保險,不怕未來有什麼政策風險,或者理賠難的問題嗎?

客觀講,凡是到遠方去買保險,所要承擔的風險一定有。但是理性消費者所做的每一個選擇都是經過內心權衡之後所作的決定。既然選擇了來新加坡買保險,就說明新加坡保險的優勢,已經遠遠超出了一張往返機票的價值,與它未來可能給自己造成的麻煩。這一點上,新加坡與香港無異。