妙花出世

1937年歲末,廣東揭陽。北風呼嘯中,一聲嬰孩的啼哭劃破了漆黑的夜空。

「這個女娃娃真是乖,平平順順的,恭喜恭喜啊!」接生婆把女嬰拾掇乾淨遞給她喜極而泣的母親時,看到了一雙亮晶晶的大眼睛。

「這孩子的眼睛會說話呢,長大後一定是個人才。」

年輕的母親給女孩取名「妙花」。

「妙花快快長,爸爸回來給你買身花衣裳。」年輕的母親內心充滿了喜樂,有了這個乖巧的女兒,她的日子也就有了盼頭。

但小妙花一直等到走進祠堂讀書識字也沒能穿上爸爸買的花衣裳。這個樂天的小姑娘太喜愛讀書了,她暗暗告訴自己將來也要像私塾先生那樣,出口成章,妙筆生花。

這樣想著的時候,背著書包的小妙花不由得腳下生風,她恨不能時時刻刻呆在祠堂里,把先生書桌上的書讀個遍。

十歲的時候,她和母親等到了兩張船票。

「太好了,我們一家終於可以團聚了。」母親的淚水奔涌而出,妙花也跟著抹起眼淚來。

坎坷漫長的小學教育

勤於農耕的母親斗大的字不識一個,但她並不認同「女子無才便是德」的封建禮教。

「喜歡讀書就去讀吧,別像媽媽一樣連封信都看不懂。」

妙花媽媽的勤勞能幹可謂遠近聞名。新婚不久丈夫就下南洋謀生去了,大伯和小叔子也相繼離開了家鄉外出闖蕩了,妙花媽媽把地里的活計全都扛了起來(伯母和嬸嬸料理家務),再苦再累她連眉頭都沒皺過,因此而贏得了全家大小的讚許和尊重。妙花是陳家的長女,也是當時家裡唯一的孩子,加上一副聰明伶俐的模樣,尚未生兒育女的伯母、嬸嬸都對她疼愛有加。

「妙花趕快來吃粥,吃飽了好去讀書啊。」饑荒的年代,只有她一個人碗里有米粒,大人們喝的都是清湯寡水。

天未亮,小妙花就提著煤油燈走去了祠堂,一到那裡她就捧起了書本,成績數一數二的她深得教書先生的喜愛。抗戰勝利後,當她要跟著母親遠渡重洋與父親團聚的時候,先生一再叮囑她千萬不要放棄學業。

十歲那年,妙花同母親搭乘輪船幾經輾轉才來到吉隆坡,然而,第一次見到生父的她內心並沒有太多喜悅。從小到大父親對她來說只是一個遙遠而朦朧的念想,如今突然出現在眼前她多少還真有些不習慣,而最最令她覺得尷尬的,是她並非父親唯一的孩子。原來她的父親在日治時期為了生存下去而在吉隆坡組建了另一個家庭,這對她和母親而言無疑晴天霹靂,而她們的出現也在父親的第二個家裡掀起了軒然大波。

「早知道這樣的話我們還不如不來呢。」母親的每一聲嘆息都讓妙花覺得好揪心。但知書達理的她自始至終都沒有怨恨過父親。

「都是戰爭的錯,如果不是跟家人斷了音訊,生性溫厚的父親怎麼可能另外組建家庭?」每當回首往事的時候,妙華的淡定和理性總是令人嘆服不已。

得知妙花曾進過學堂讀過書,父親起先安排她到附近的私塾繼續學業,後來又轉她去一所正規學校就讀。但不久之後父親就叫她停學到自己開辦的柴炭廠幫忙記帳。

「你有這方面的能力,除了你,誰能幫爸爸呢?!」原來父親的第二個妻子因妙花母女的出現憤然離家出走,而大字不識一個的妙花母親根本幫不上父親什麼忙。看到父親滿臉的歉疚,年幼的妙花又能說什麼呢?她只好放棄學業成為了一名小小的「帳房先生」。

一年後母親生下了妹妹,家庭紛爭愈演愈烈, 妙花母女三人的日子更是苦不堪言。要強的母親只好帶著兩個女兒南下投奔定居柔佛古來的哥哥,後來又輾轉來到新加坡謀生。

初抵星洲的妙花成為了小當家,除了看顧妹妹還得料理家務,但她一直沒有放棄讀書學習,閒暇時,她常常到鄰居家借武俠及志怪小說來讀,直到母親改嫁後她才再次踏進了學校的大門。

那時的她已是一個十來歲的大姑娘了,在樹群小學讀完四年級後她直接跳入六年級。那年下半年,母親生病住院,妙花被當時的老校長安排去大坡一家小書店當店員,她就近轉入了應新小學。母親康復後,她又回到了樹群小學,並在畢業考試中取得全校第二名的好成績。

就在即將小學畢業的時候,她自作主張把「妙花」改為「妙華」,聽起來好像差別不大,但寫出來則有了全新的意境。

「我的小學教育歷經了三個國家的五間學校。」每當提起這段經歷,妙華總以這句話作結。

南中風雲

1954年,妙華順利跨入南洋女子中學的大門。就在她想要抓緊大好時光好好讀書學習的時候,反殖民統治、爭取國家獨立的學生運動席捲島國,成熟穩重且口才絕佳的她很快被推向了風口浪尖,成為「維護華文教育委員會」南中主席團成員及「全新華文中學生聯合會」事務部副主任兼中學聯南中分部總務成員。那時的她其實對國事、天下事並無太多的認知,她所痛恨的是殖民政府對於華文教育的壓制,希望通過抗爭讓華校生能夠取得跟英校生同等的待遇。

1955年,深受學生愛戴的陳仰成老師被政府無故逮捕,華中、南中兩校學生群起抗議,後來兩校學生代表及校長獲當時的首席部長馬紹爾接見,妙華就是南中學生代表之一。

1956年,妙華隨中學聯觀察團出席了在印尼萬隆舉行的「亞非學生會議」,前往萬隆的輪船上,她第一次學唱印尼歌曲,第一次學習印尼語,也是第一次接觸到南洋大學學生觀察團團員楊貴誼。貴誼後來成為她的另一半,他們一起搭建了聯繫馬、華文化的橋樑,成為了本地文壇一幅綺麗多姿的風景。

自印尼返回不久,中學聯被林有福政府解散,包括妙華在內的一百多名學生領袖被盡數開除,妙華的求學之路被硬生生切斷。

這對於喜愛讀書的妙華而言無疑是一大遺憾,但她卻從未因此而後悔過。

「我也曾為爭取新、馬獨立做出過小小的貢獻。」她常常這樣對朋友說。

結緣馬來文

「上帝關上一扇門的同時,定會為你打開一扇窗。」這句富含哲理的話語用在妙華身上再合適不過。

被迫離開學校的妙華為了避風頭,不得不躲去一位朋友家,朋友家裡豐富的藏書令她如獲至寶,魯迅、巴金、葉聖陶、茅盾、老舍等一大批文學大師成為了她的老師。她每天手不釋卷、如饑似渴。

與此同時,她也利用小學課本和字典自學起馬來文來,這在當時的新馬華人中是一種潮流,因為他們都希望通過共通語言與馬來人團結一致以爭取國家獨立。而妙華最初的目的只是為了看懂馬來文民間故事及小說,後來她越來越意識到不同種族之間溝通、了解的重要,遂決心竭盡所能從事馬來文學和華文文學的翻譯工作。

一年後,她的第一本翻譯作品《刀尖下的生命》問世。這是新馬華裔翻譯的第一本馬來文長篇小說,引起了本地文化界的注視,這也讓她更加堅定了自己的的信念。

1960年2月28日,妙華參加了新加坡馬來青年協會舉辦的「非馬來人馬來語演講比賽」,並獲取女子組第一名。1962年,她考獲新加坡教育部舉辦的國語考試第3級文憑(相當於中四文憑),受聘為成人教育局馬來文教師。

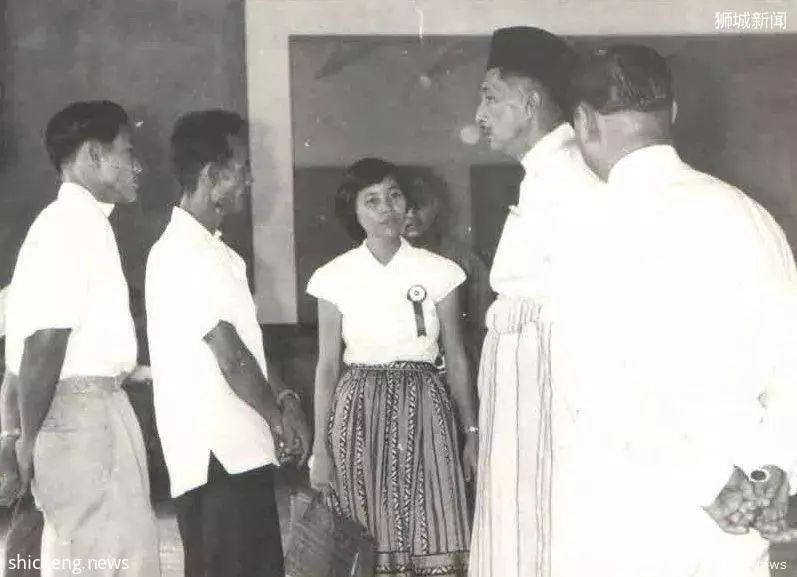

1961年5月妙華為訪問武吉知馬區的新加坡第一任新加坡元首尤素夫當馬來語翻譯。當時她是迎接總統籌委會秘書

不久之後,她憑藉自己的馬來語能力考進了星洲日報社,擁有了一份穩定的工作,後來還為《星洲日報》及《聯合早報》言論版翻譯馬來亞(現馬來西亞)的《馬來前鋒報》及印尼的《羅盤報》的馬來文社論,同時還在文藝版介紹馬來作家及其作品等。1997年退休前她已是國際新聞組的一位高級編輯了。

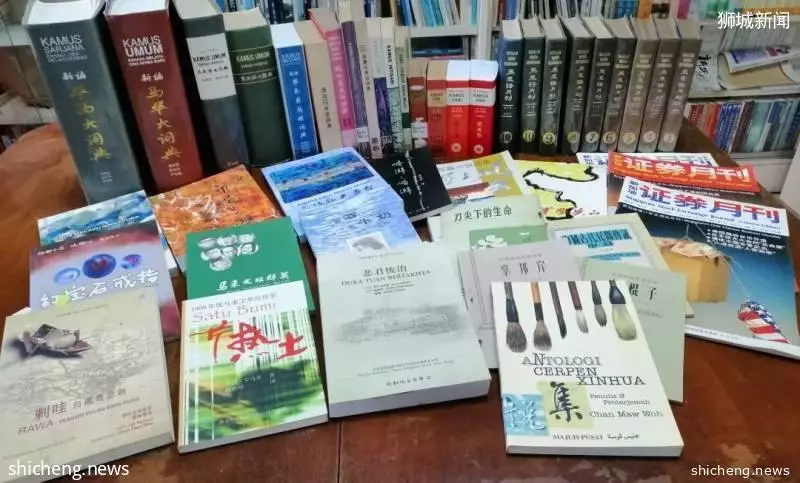

除了勤勤懇懇干好自己的本職工作外,妙華手中的筆從未停歇過。迄今為止,她已出版文集及譯作計十七部(其中《一片熱土》獲頒1999年度馬來文學佳作獎),加上跟夫婿楊貴誼先生合編的十七部詞典,用「著作等身」來形容毫不過分。

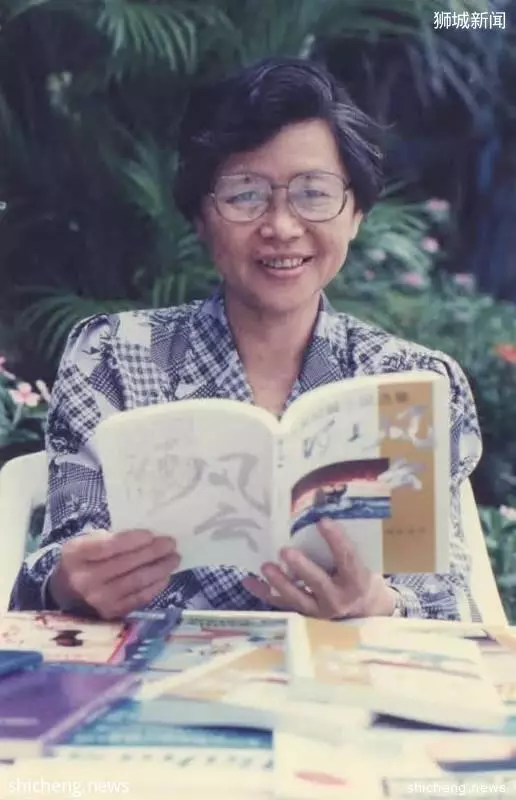

1995年妙華出版《河上風雲》接受《聯合早報》記者張曦娜專訪

她的成就有目共睹,馬來作家協會「五十年代作家行列」為她頒發了「文學貢獻獎」,新加坡馬來語文理事會也為她頒發了「文學之友獎」。

2016年7月她獲頒第15屆東協華文文學獎。

而她跟同樣精通馬來文的楊貴誼之所以能夠結為夫妻,除了冥冥之中的安排,也跟他們對馬來文的共同熱愛有著直接的關係。

擁有令人稱羨的婚姻生活應該是她人生中獲得的最大獎勵吧。

夕陽無限好

陳妙華作品及編寫譯作品

都說歲月催人老,但八十有二的妙華卻毫無疲態、老態。步履矯健、腰背挺拔的她每天清晨都去住家附近的貝雅士蓄水池旁打氣功、練太極,如果不是滿頭的白髮,任誰也不會把她跟「八旬老人」划上等號。

「還有太多的書要讀,太多的書稿要寫,所以我必須保持身體健康。自從退休後我每天都堅持運動,也養成了早睡早起的好習慣。」

無論什麼時候看到她,都是一副神采奕奕的樣子,令人鼓舞,催人奮進。

「生於亂世,身邊沒有父親保護,成長歲月顛沛漂泊,求學道路曲折坎坷,這一切有讓你感到悲觀失望或沮喪難過嗎?」

很多人都想知道的問題。

「沒有,從來沒有過。樂觀開朗是我的天性,我從來不怨任何人,也沒有過想不開的時候。」

「抓緊時間寫本自傳吧,一定非常勵志。」

妙華笑而不語。

佇立在自己那棟甘榜味十足的老屋子前,妙華臉上的笑容恬靜而燦爛,一如西天的雲彩。一抹斜陽透過樹梢把低矮的屋頂塗抹得金光閃閃,一圈又一圈的光暈在妙華的頭頂輕輕飛旋著。

後記

跟妙華姐認識有些時日了,但始終連泛泛之交都談不上。一則年齡上差距頗大,二則總覺得自己沒資格靠近資歷深厚的文壇前輩們,只能遠遠地望著他們的頸背,默默地送上祝福,然後輕輕地轉身離開。

但終是慶幸有了個冠冕堂皇的理由,得以走進她位於三巴旺山的寓所,跟她實實在在地聊了三四個小時,對她有了粗粗淺淺的了解。

談起自己她始終輕描淡寫,但浮現在我眼前的畫面卻一片濃墨重彩。無奈功力有限,筆下的文字總覺蒼白無力,只能期盼著她早日動筆寫寫自己了。

(作者為本刊特約記者、冰心文學獎首獎得主)