新加坡共和國(英語:Republic of Singapore),簡稱新加坡,舊稱新嘉坡、星洲或星島,別稱為獅城,是東南亞的一個島國,政治體制實行議會制共和制。新加坡北隔柔佛海峽與馬來西亞為鄰,南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望,毗鄰馬六甲海峽南口,國土除新加坡島(占全國面積的88.5%)之外,還包括周圍63個小島。

8世紀新加坡屬室利佛逝;14世紀始屬於拜里米蘇拉建立的馬六甲蘇丹王朝;18-19世紀屬柔佛王國。19世紀初被英國占為殖民地;1942年2月15日,新加坡被日本侵占;1963年加入馬來西亞;1965年新加坡正式獨立。

新加坡全境

新加坡是一個多元文化的移民國家,促進種族和諧是政府治國的核心政策,新加坡以穩定的政局、廉潔高效的政府而著稱,是全球最國際化的國家之一。

新加坡是一個發達的資本主義國家,被譽為「亞洲四小龍」之一,其經濟模式被稱作為「國家資本主義」。根據2018年的全球金融中心指數(GFCI)排名報告,新加坡是繼倫敦、紐約、香港之後的第四大國際金融中心。新加坡也是亞洲重要的服務和航運中心之一,被GaWC評為世界一線城市。新加坡是東南亞國協(ASEAN)成員國之一,也是世界貿易組織(WTO)、大英國協(The Commonwealth)以及亞洲太平洋經濟合作組織(APEC)成員經濟體之一。

2019年11月,新加坡位列「2019年全球城市經濟競爭力榜單」第三位;「2019年全球可持續競爭力榜單」第一位。

軍隊體制

新加坡武裝部隊組建於1965年,建軍節為7月1日。總統為三軍統帥。實行義務兵役制,服役期2-3年。新加坡武裝部隊有三個組成部分,分為正規軍人、現役軍人以及戰備軍人;正規軍人指的是職業軍人,現役軍人指的是16歲到20餘歲不等之服役兩年強制軍役的軍人,戰備軍人指的是從現役中役滿退伍,進入十年回營訓練周期並能夠在一定時間內動員的後備軍人。2013年國防預算達123.4億新元。

武裝力量

新加坡的現役部隊總兵力為7.16萬,其中陸軍5萬人,編為3個混合師(各轄2個步兵旅、1個機械化旅、1個偵查營、1個炮兵營、1個高炮營、1個工程兵營)、1個快速反應師(轄3個步兵旅)、1個機械化旅。海軍9000人、空軍1.35萬人。另有可用人數129萬和預備役35萬人。

新加坡陸軍

新加坡武裝部隊是新加坡最早建立起來的單位也是陸軍的第一步兵營,始建於1957年。陸軍最高指揮官為陸軍總長,由陸軍參謀長及訓導司令協助。實力雄厚,是新加坡的重要國防力量的一部分。

新加坡共和國陸軍軍旗

指揮序列

陸軍司令部

陸軍司令部下分「人力」、「情報」、「作戰」、「後勤」、「策劃」,以及「訓練」六部,各由一個上校銜助理參謀長管轄。

兵種司令部

各兵種(突擊隊、精衛隊、坦克部隊、炮兵部隊、步兵、工兵、訊號兵、支援與運輸部隊、維修與工程部隊)設司令部,由兵種長負責支援陸軍司令。

作戰部隊

新加坡陸軍以「師」為最大編制,共5個師及一個人民衛國軍。師級單位下設若干旅、營、連、排、班。陸軍中還設有若干獨立旅、營級單位。

新加坡陸軍第九師司令部同時行使步兵兵種司令部功能。該司令部設於新加坡

東部島嶼德光島。

新加坡海軍

新加坡共和國海軍部隊(簡稱新加坡海軍;英語:Republic of Singapore Navy,RSN;馬來語:Angkatan Laut Republik Singapura)是新加坡共和國武裝部隊的一部分,負責保衛新加坡領海以及航線。所有新加坡海軍的艦船稱號為RSS,即Republic of Singapore Ship的縮寫。

新加坡共和國海軍軍旗

新加坡共和國海軍部隊是一支年輕的軍種,現役海軍4500人,編成兩個艦隊。第一艦隊為作戰艦隊,擁有飛彈巡邏艦、飛彈炮艇和巡邏艦;第三艦隊為保障艦隊,由支援艇、坦克登陸艇及小型運輸艇和民用船隻等組成,分別駐紮在布拉尼島的兩個海軍基地。由於艦隊的不斷擴充,海軍計劃將在東部的樟宜地區修建第三個基地。為了增強其海上威懾能力,新加坡海軍計劃向瑞典購買「謝爾曼」級潛艇,該型潛艇安裝了不依賴空氣的推進系統和先進的探測器和武器系統,可大大增強海軍的戰鬥力。

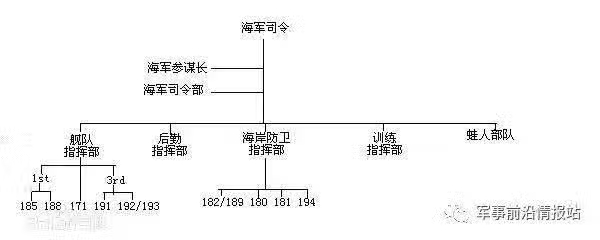

海軍組織架構

新加坡共和國海軍部隊由新加坡海軍司令領導(Chief of Navy,CNV),現任海軍司令為戴榮利(Ronnie Tay)海軍少將。海軍司令負責新加坡海軍的全部行動和管理,並且直接向三軍總長報告,三軍總長通常是一位三星上將。新加坡海軍總共分為5個指揮部,分別是後勤指揮部,艦隊指揮部,海岸防衛指揮部,蛙人部隊指揮部和訓練指揮部。

海軍基地

布拉尼海軍基地(Brani Naval Base,BNB)是新加坡海軍第一座基地,已經由大士基地和樟宜基地接替其職能並在2000年正式關閉。現在新加坡武裝警察部隊和海岸警衛部隊接管了布拉尼基地並將指揮部設立在基地中。

20世紀70年代,新加坡決定建造海軍基地並選址布拉尼地區,並於1972年8月17日開始進行施工,由英國陸軍准將Bruce White為顧問。整個建造計劃耗資3500萬新幣。1974年,基地建造完畢,同年1月26日,新加坡前總理李光耀為該基地[21]以及位於基地內的新加坡海事司令部開幕。1983年,新加坡海軍耗資1600萬新幣為布拉尼基地擴建了一個碼頭和對應的補給設施。

由於大士基地的建造,部分布拉尼基地的設施被移動至大士基地。2000年10月12日,基地中全部的海軍設施被封閉至2004年。2004年3月23日,移民與關卡局所屬海岸指揮部正式入主布拉尼基地並由內務部長黃根成開幕。2006年3月20日,海岸警衛部隊及其司令部入主布拉尼基地並關閉了原先在加冷地區的設施。

大士海軍基地(Tuas Naval Base,TNB)

是新加坡海軍第二座基地,位於新加坡西部,占地0.28平方千米。該基地於1994年9月2日正式開放。在大士基地投入使用之前的20年里,新加坡海軍一直使用唯一的一座布拉尼海軍基地。20世紀80年代,新加坡海軍擴大艦隊規模之後,布拉尼基地已經明顯不夠使用。而基於原布拉尼基地進行擴建也由於附近的民用設施和地理條件而被否定。於是,新加坡軍方在大士地區建造了第二座,也就是大士海軍基地。

經過了空間優化分配之後,儘管大士基地僅占用850米的海岸,但停泊空間卻達到了布拉尼基地的2.5倍。而且由於大量的自動化設備投入大士海軍基地使用,該基地節剩了大量的人力,比如機械化裝卸系統,自動化後勤補充系統以及自動艦船檢索系統。大士基地還有一座浮動船塢可以停靠並運送600噸的戰艦以進行修理和維護。

樟宜海軍基地(Changi Naval Base,CNB)

是新加坡第三座海軍基地,用於替代布拉尼基地。樟宜基地位於新加坡東端,占地1.28平方千米,於2004年5月21日正式投入使用。

樟宜基地中擁有6.2千米長的泊位,可以停靠一艘大型航空母艦。樟宜基地經常用於停靠美國海軍的航母以及其他來訪和路過的船隻。

與大士基地相同,樟宜基地也大量運用了自動化設備並節省了大量的人力。樟宜基地擁有一座全自動化的地下彈藥庫,可以為戰艦進行自動彈藥補充,全部基地使用無線網絡進行信息管理和控制。基地的設計儘可能的保護環境,防波堤的夜間導航燈通過一些小型的風力發電機供電,艦隊司令部的頂部裝置了太陽能電池板,通過太陽能發電以提供基地的日常供電。基地中還是用了海水冷卻系統,通過使用海水冷卻空調系統以節省淡水。

新加坡空軍