1月,國際招聘顧問公司米高蒲志針對12個亞太市場的5000多家企業和2萬1000名雇員進行了一項調查。

調查顯示,新加坡本地四成的僱主計劃在今年增聘人手,顯示他們對新加坡經濟復甦感到樂觀。

另一邊,職總恆習早在2020年10月就調查了超過900名本地工作人士,包括367名商業領袖和567名全職員工,以期掌握新加坡本地最新的就業市場、技能和培訓情況。

調查結果顯示,61%受訪僱主對就業市場前景抱持樂觀心態,超過半數僱主有意或已在聘請新人。

眾所周知,疫情對新加坡經濟造成的衝擊不小,很多人在這個經濟寒冬中失業。而失業後再找工作,更是難上加難。

於是很多人看到這兩條消息都振奮了:這是什麼?新加坡打工人的春天要來了?

春天來不來,數據來說話。

01. 勞動隊伍沒有萎縮

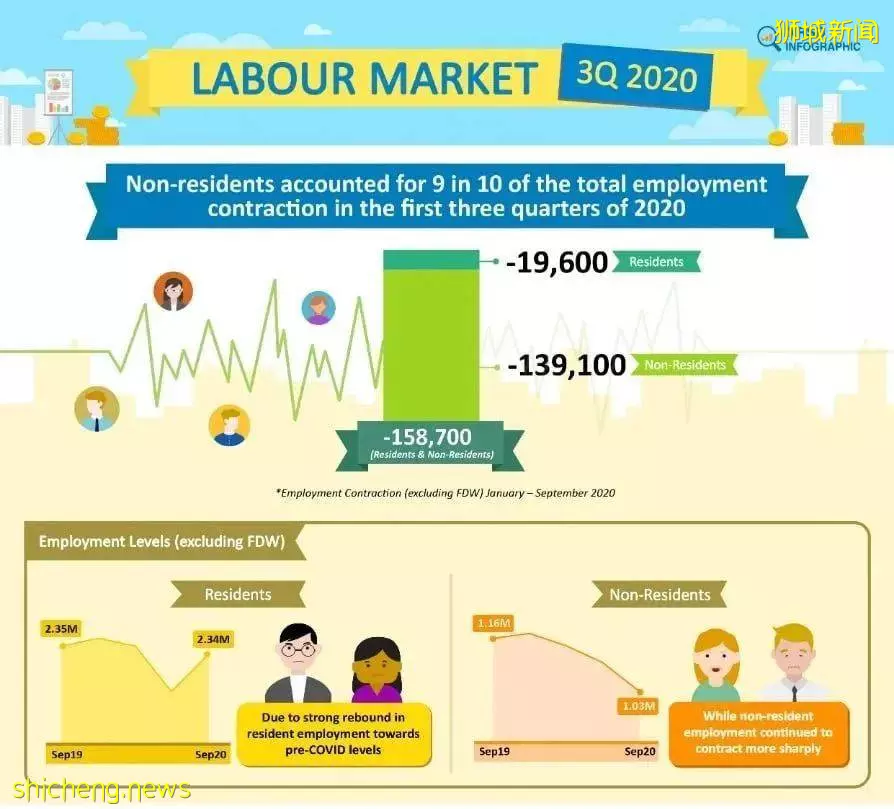

1月28日,新加坡人力部發布的《2020年勞動市場報告》預估數字指出:不包括外籍女傭在內的非居民就業人數受疫情影響減少16%,導致新加坡2020年的整體就業減少17萬2200人,是20年來最大幅度的萎縮。

另一邊,新加坡人力部長楊莉明早在1月3日在接受《聯合早報》專訪時就表示:新加坡的勞動隊伍其實沒有開始萎縮。

這是前後矛盾嗎?

不妨來聽聽楊莉明部長的解釋。

她之所以得出勞動隊伍沒有萎縮的結論,是因為:第一,新加坡居民失業率雖持續上升,幅度卻已放緩。

楊莉明提到,去年進入新冠疫情阻斷措施第二階段,是人力部最為關注就業市場數據的時候。

根據人力部數據,2020年6月,新加坡居民失業率達3.8%,7月是4.2%,8月則是4.6%。9月的失業率雖上升0.1個百分點至4.7%,但上升幅度已放緩,10月也上升0.1個百分點至至4.8%。

到了11月,居民失業率為4.6%,相比10月份減少了0.2個百分點。這也是過去12個月以來,新加坡本地失業率首次下跌。

第二,新加坡居民就業率幾乎已經恢復到疫情前的水平。

其實到了9月,新加坡的居民就業率已接近新冠疫情暴發前的水平,但失業率還是在上升。

人力部於是著手研究原因,得出的結論是:包括應屆畢業生、女性和年長員工等加入求職行列者,比因為被解僱、被裁、約滿等的人來得多。

楊莉明部長說:

「這表示絕大多數人還是懷抱希望,還是想留在職場。如果我們只看失業率下跌,沒理會就業水平,就會產生假象,要兩個結合起來才看到大趨勢……兩個結合起來,我們整個勞動隊伍其實沒有開始萎縮。」

有的讀者看到這裡可能還是一頭霧水,總結一下,大概是這個意思:

1、想找工作的人還是很多;(是的,誰不想賺錢呢?)

2、雖然失業率還在上升,但是這是有原因的;(飯碗少了,求職的人多了)

3、居民就業率已經恢復到疫情前水平了。(別再說就業情況不好了)

其實前兩點還好說,居民就業率恢復這一點有些一言難盡。

新加坡在統計就業情況時,就業數據通常分為新加坡公民、新加坡居民、以及非居民三類。新加坡居民包括新加坡公民及永久居民,而非居民則包括除公民和永久居民以外的,所有EP、SP、WP等准證持有者,也就是常說的外籍員工。

楊莉明部長提到的居民就業率,就跟外籍員工毫無關係,只涉及公民和永久居民的情況。

毋庸置疑,新加坡的就業率整體仍在收縮。但在就業率收縮的同時,也出現了分化:非居民的工作機會變少,而居民的就業率在明顯回彈。

02.居民與非居民就業分化

2020年12月17日,新加坡人力部公布2020年第三季度勞動市場報告。

報告顯示,截至2020年第三季度(9月底),本地居民就業人數為234萬人,逼近新冠疫情爆發前的水平;非居民就業人數則繼續減少,減速甚至比前兩季更為顯著。

這份勞動市場報告顯示,新加坡第三季度總就業人數持續萎縮,不包括女傭的就業人數減少了2萬9100人。但本地居民就業人數出現強力回彈,幾乎抵消了首兩個季度的跌幅。

與此同時,非居民失業得更兇狠了,第三季度共流失7萬2300個職位,比前兩季度更糟糕。

形成這樣的分化情況,主要有兩方面原因:

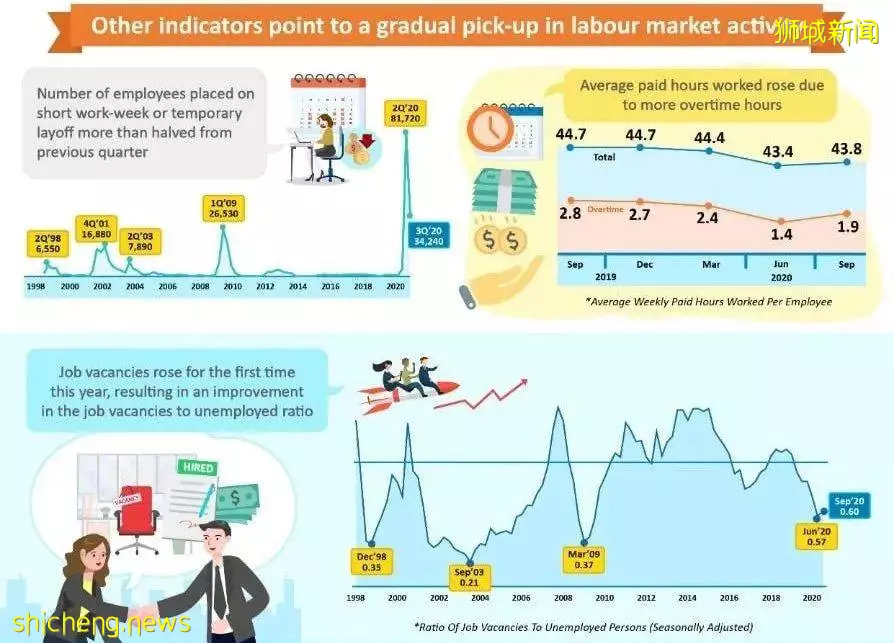

第一,步入第三季度,新加坡就業市場回暖,就業職位增加。

根據報告,新加坡本地的職位空缺在第三季度出現步入2020年以來的首次增長,達4萬9600個,職缺比率從第二季度的0.57微升至0.60,意味著每10名求職者競爭6個職位空缺。

人力部常任秘書甘澤銓表示,這顯示「本地勞動市場已經逐漸回暖」。

但他同事也說,經濟環境的不確定及需求持續疲軟,將影響勞動市場。一些工作可能不會重返,勞動市場預計需更長時間才能恢復。

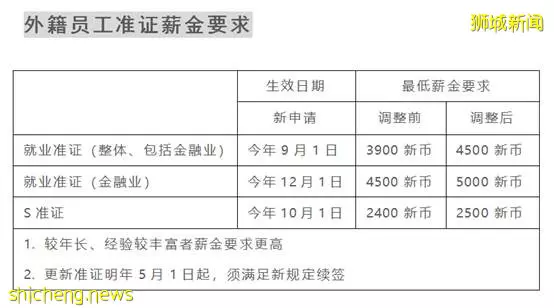

第二,本地就業保護政策生效,外籍員工就業門檻越來越高。

根據報告,新加坡第三季度被裁人數為9120人,比第二季度的8130人還有所增加,但至今沒有超過全球金融危機時的高峰——近1萬3000人被裁。

從公布的總就業人數來看,新加坡2020年頭九個月的就業人數銳減了15萬8700人。不過,在減掉的這些就業人員中,十個中有九個是非居民,也就是外籍員工。

眾所周知,自疫情爆發,對新加坡經濟產生劇烈衝擊之後,新加坡外籍員工的日子就開始「不好過」。

秉承著優先保護本地就業的原則,面對外國人搶占本地人就業空間的民意反饋,新加坡政府在一年內三次提高外籍員工申請准證的最低薪資門檻;縮減SP發放配額……一套組合拳打得外國人猝不及防。

僱主聘請外國人工作的流程越來越複雜,工資門檻越來越高,這就使得外籍員工在新加坡求職比原來更加艱難。

不僅如此,新加坡政府還推出了「僱傭補貼計劃」,補貼計劃並不涵蓋外籍員工。政府在疫情期間推出的幫助企業留住員工的各種救助配套,都只針對新加坡居民。

這就使得一些企業選擇解僱外籍員工,在缺人時重新招募本地居民,這或許也是第三季度本地居民就業反彈的主要原因之一。

單就保護本地就業這一點來看,新加坡政府其實很下力氣,結果也不錯。在政府大力推動下,有4萬7400人在疫情期間找到工作,其中60%是長期職位。

另外,有1萬1000人到企業實習與見習或參加培訓,在求職期間累積經驗。

人力部還說,截至2020年底,新加坡仍有超過12萬3000個職位空缺或培訓名額待填補,其中四分之三是職缺。這已遠超出政府原本要在「新心相連」計劃下創造10萬個就業與培訓機會的目標。

全國職工總會助理秘書長朱倍慶,也是政府國會人力委員會主席,在Facebook發布貼文,對勞資政三方通過新心相連計劃及就業理事會,促成本地就業回彈感到振奮。

朱倍慶說,隨著更多企業重啟,並在解封第三階段擴大產能,他相信更多行業會增聘人手。

另一名職總助理秘書長鄭德源說,最新數據顯示勞動市場復甦,讓人感到鼓舞。

「不過,下個季度仍可能在冠病疫情帶來的不確定中,繼續出現裁員和失業的情況。」

鄭德源表示:勞動市場的復甦將是緩慢而且不平均的。

總體來說,新加坡本地勞動市場總體來說未出現反彈。居民就業的反彈,其實是建立在更多非居民被裁員的基礎上。

這也符合新加坡政府的政策。新加坡政府希望企業努力建設以新加坡人為核心的勞動隊伍。作為補充,外來人力資源在危機時可成為「緩衝器」,為新加坡人承受了總體就業崗位減少的壓力。

1月28日,楊莉明在接受採訪時表示:僱主了解要保持以新加坡人為核心的勞動隊伍的重要性。

所以,畫個重點:外國人在新加坡就業更難了,求職的成功率也更低了。

說好的春天呢?難道就業春天只有本地人可以享受嗎?那這些在人口統計時也被包含在內,也在奉獻著自己的努力和汗水建設新加坡的外籍員工呢?