(圖源:網絡)

2月9日,臘月廿四,大批日本空軍軍機來犯,大約有84架。英國空軍在新加坡的最後10架戰機緊急升空迎戰,以1架戰機的損失,擊落6架敵機,擊傷14架。但加冷機場被炸出多個坑洞,無法繼續使用,英國軍機全部撤離新加坡。在喪失制海權的兩個月後,英軍連制空權也喪失了。

同日,新加坡西北的克蘭芝失守,日軍開始通過克蘭芝往新加坡運送裝甲車和大炮。

邱吉爾的急電

2月10日,臘月廿五,英國首相邱吉爾給守軍發急電:「軍部向內閣報告說,新加坡白思華部有10萬人,其中3萬3000人是英軍,1萬7000人是澳軍,日軍在馬來半島不可能有這麼多人,守軍人數肯定占絕對優勢,應該盡數殲滅來犯之敵,根本不應考慮保存實力或保護居民的問題。一定要不惜一切代價打贏這場惡仗。司令官和高級軍官必須與部隊共存亡。大英帝國和帝國陸軍的榮譽危在旦夕。」

2月11日,臘月廿六,雖然日軍已控制武吉知馬地區,奪得了守軍的糧倉和油庫,但後勤已供應不繼。此時,山下奉文玩的就是心跳,他虛張聲勢,發文給新加坡守軍司令白思華中將,讓他「放棄無謂的抵抗」。

2月12日,臘月廿七,日軍工兵修復了新柔長堤,運送更多裝甲車南下。守軍高級軍官建議白思華考慮投降,被他拒絕。同日,日軍奪得蓄水池,控制了新加坡市區的水供。

大年初一升起了太陽旗

2月14日,臘月廿九,大年除夕,中午1300時左右,日軍突破西邊防線,衝進亞歷山大醫院,屠殺醫生、護士和傷兵數十人。

2月15日,大年初一,早晨0930時,55歲的白思華在福康寧山指揮所召開軍事會議,討論的內容只有一個:是立即反攻,奪回水源和糧倉?或是投降?

白思華手下有八萬五千人馬,彈已盡,糧已絕,水已斷,兵已疲。面對著南侵日寇三萬六千虎狼之師,張牙舞爪,虎視眈眈。

守軍諸將無一支持反攻。於是,白思華決定投降。

一名13歲少年Rudy Mosbergen後來回憶道:「到了傍晚,一切都靜了下來,大炮不再響了,從柔佛來的炮擊停止了,空襲也停止了……新加坡陷入了一片詭異的寂靜。我們知道,一定出大事了。」

當天傍晚1715時,在銷毀機密文件、密碼本、保密器械、重炮之後,白思華正式投降。作為戰勝的標誌,日本軍旗第一次在首都大廈樓頂升起,那是新加坡當時最高的大樓。

戰後分析顯示,當時日軍後勤已經不行,炮彈也幾乎打光;如果守軍選擇反攻,說不定就成功了。但是,歷史沒有「如果」。

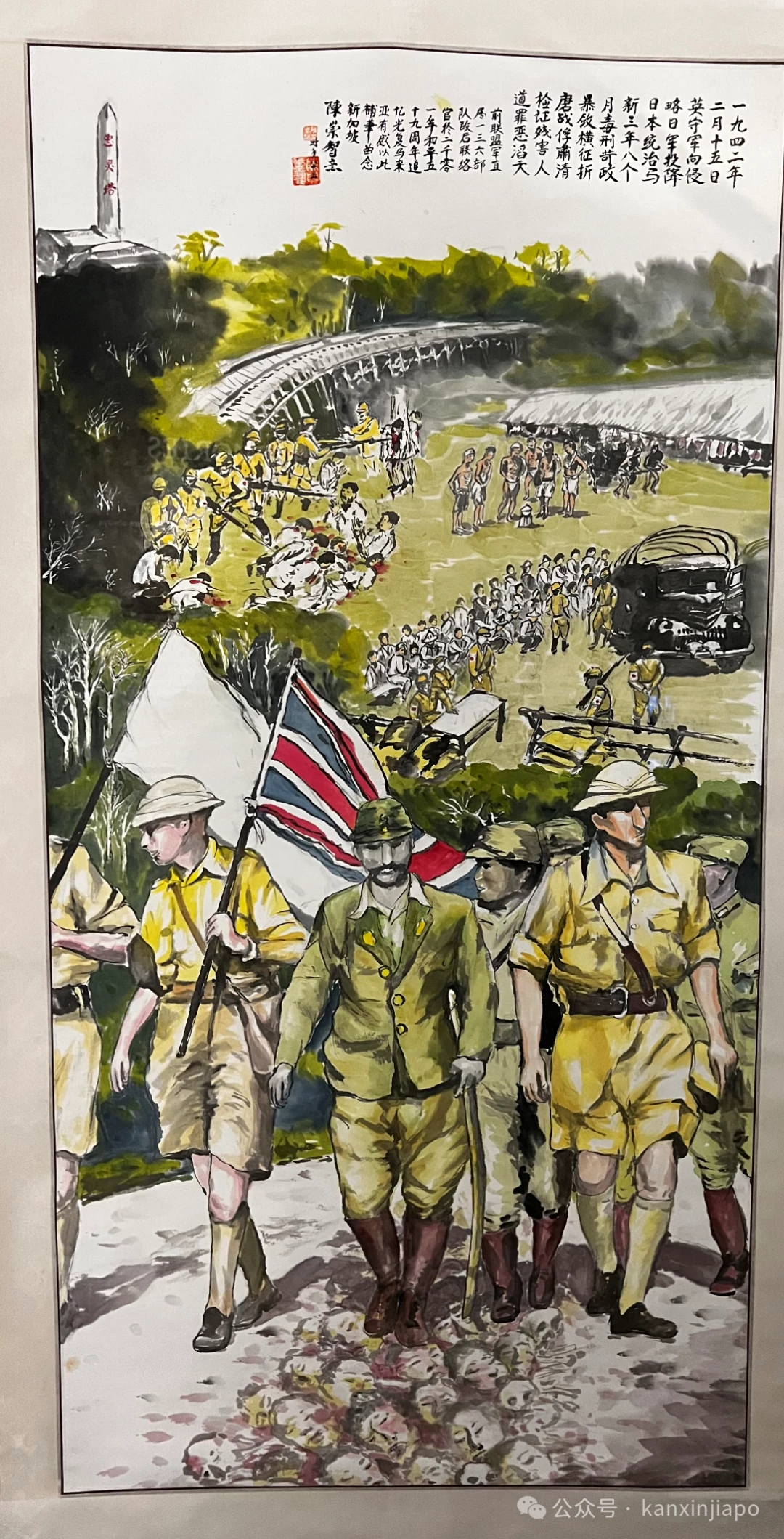

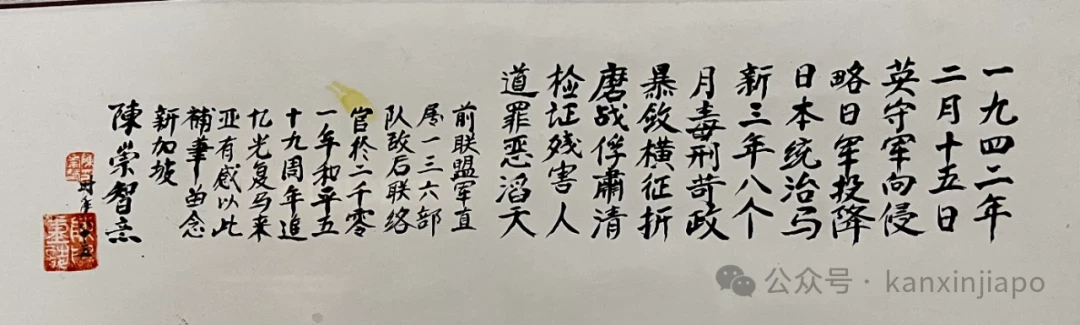

(《新加坡英軍投降》,宮本三郎繪。「亂離時代」展品)

(「亂離時代」展品)

這幅畫的作者是陳崇智(1916年-2012年),是一名抗日戰士。他畫下了當時日寇的暴行,並寫道:「毒刑苛政,暴斂橫徵,折磨戰俘,肅清檢證殘害人道,罪惡滔天」。

我們現在讀歷史,知道英軍投降是發生在2月15日,但是,在當時,很多人並不是從統一渠道在同個時間知道英軍投降的消息。

有些軍人是見到插著白旗的車輛朝武吉知馬的福特車廠駛去,而福特車廠是兩軍談判投降的地點,才意識到英軍投降了;醫院的醫護人員忙得不可開交,一直到大年初二早晨才聽說投降的消息;許多平民則是在市區見到日軍已進城,才知道大勢已去了。

當時,人們百感交集,有感到生氣的,感到恥辱的,感到害怕的,也有感到鬆了一口氣的,更有躺平的。

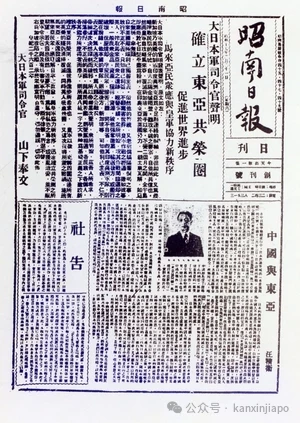

日軍占領馬來亞和新加坡之後,美其名「把馬來亞人民從殖民主義中解放出來」,並把新加坡改名為「昭南島」,並辦起了偽《昭南日報》。

(偽報。圖源:網絡)

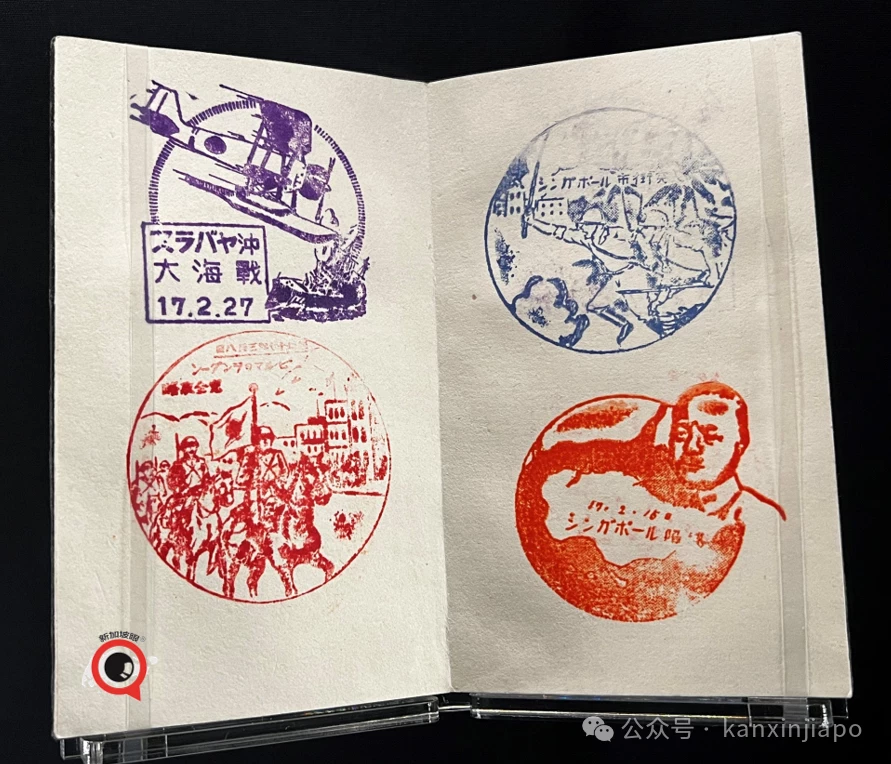

(這是日本當局宣傳太平洋戰爭三個主要戰績的郵戳,配合有關的明信片使用。這三個主要戰績為空襲珍珠港、占領香港、占領新加坡。「亂離時代」展品)

(日寇在市區進行勝利大遊行,耀武揚威。圖源:帝國戰爭博物館)

(日寇處決錫克族戰俘。圖源:新加坡國家檔案館)

K R Menon醫生後來回憶道:「(日軍進城後)市民都躲在家裡,不敢出門,他們都不知道將來會發生什麼。」

屠殺數萬華人

日本侵略軍占領新加坡之後,為了報復華人抗日,展開名為「肅清」的大屠殺,也稱「大檢證」,用多部貨車負責帶走有嫌疑的華人,年齡18至50歲,把他們帶到榜鵝、樟宜、加東、丹那美拉等海邊槍殺。至少七萬至九萬華人被殺。

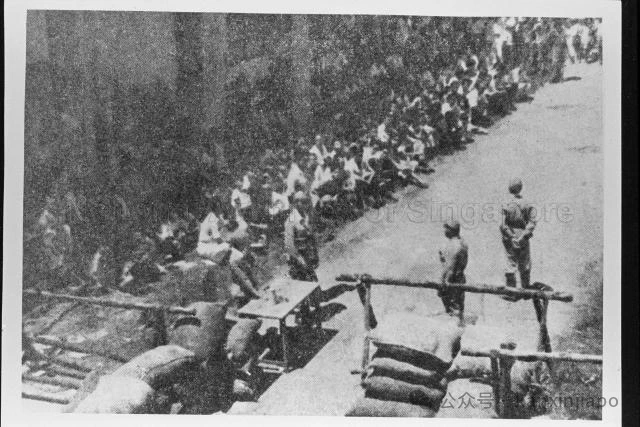

(大檢證現場。圖源:新加坡國家檔案館)

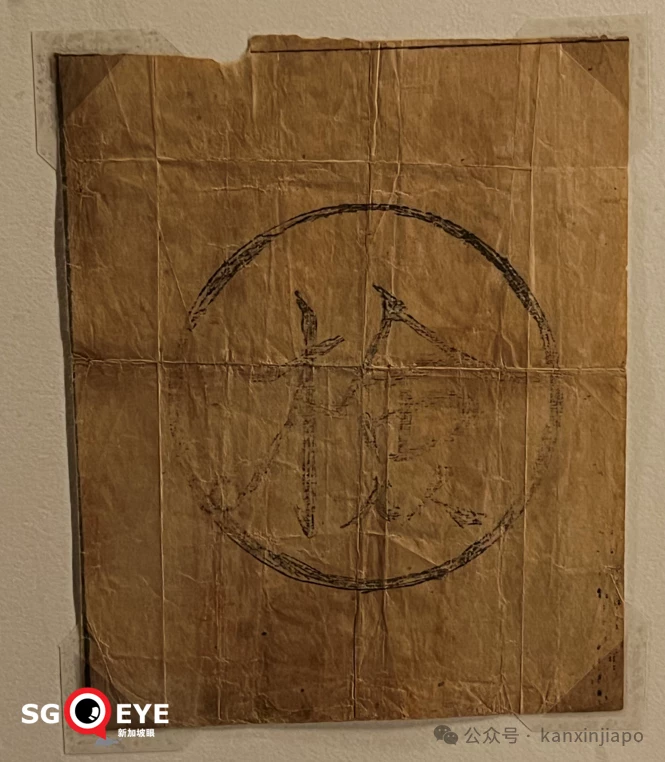

(檢證合格的,蓋上個「檢」字,才可安全離去。通不過的,直接押上車,拉到海邊集體槍斃。「亂離時代」展品)

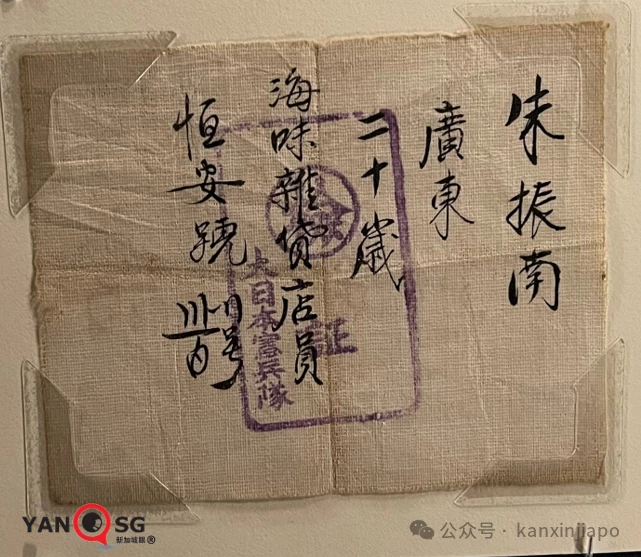

(這是20歲廣東籍貫男子朱振南的良民證,他是海味雜貨店店員。「亂離時代」展品)

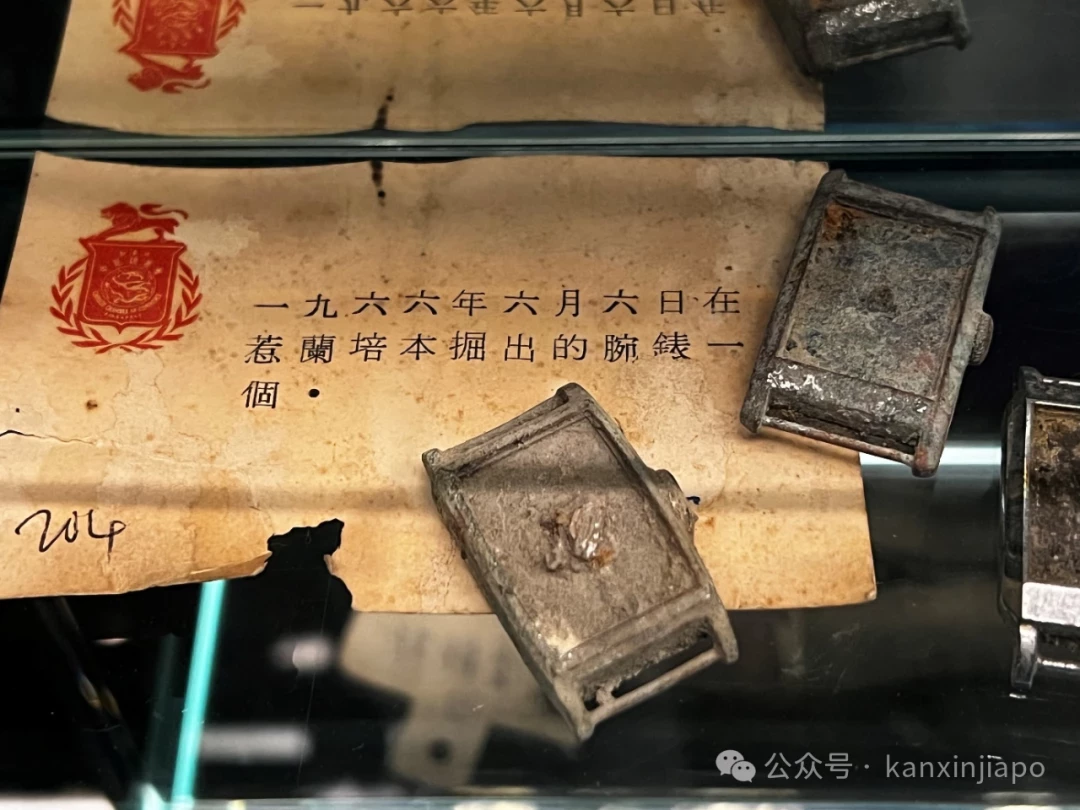

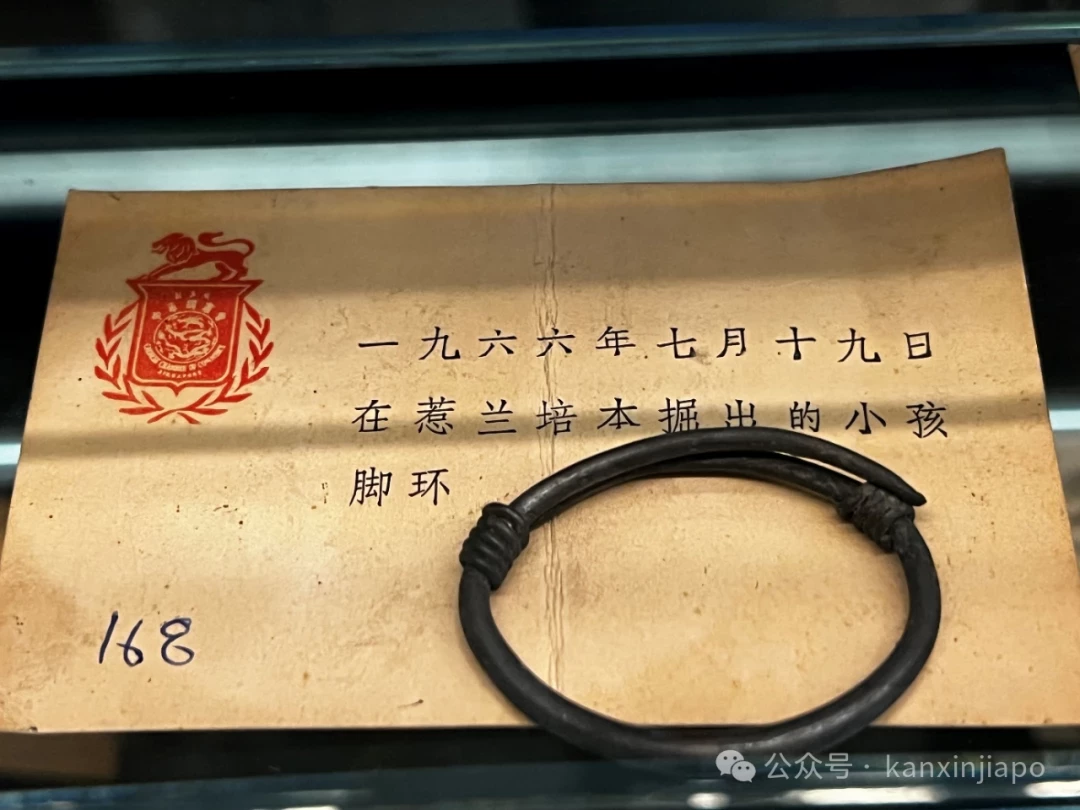

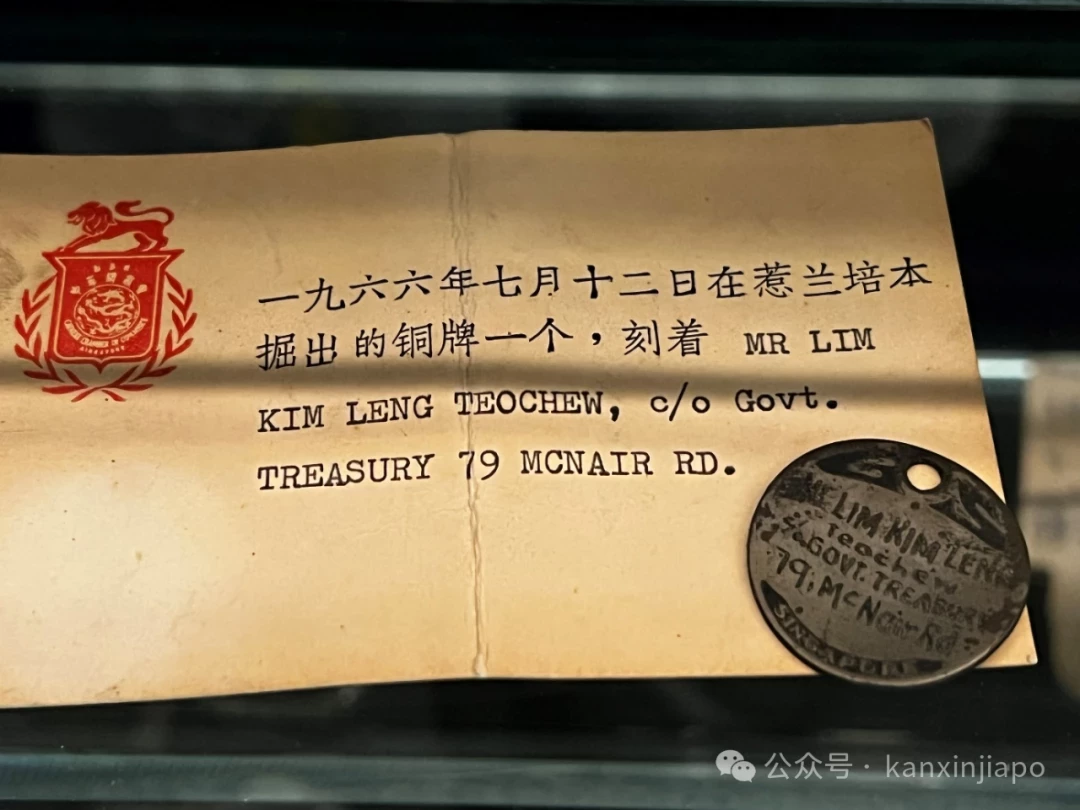

位於樟宜的惹蘭培本是其中一個屠殺地點。這些是1966年在惹蘭培本亂葬崗發掘出來的,有鑰匙、錢包、筆、眼鏡、梳子、子彈殼、皮帶扣、菸斗等。這些都是野蠻侵略者血淋淋的罪證。

(以上三幅:「亂離時代」展品)

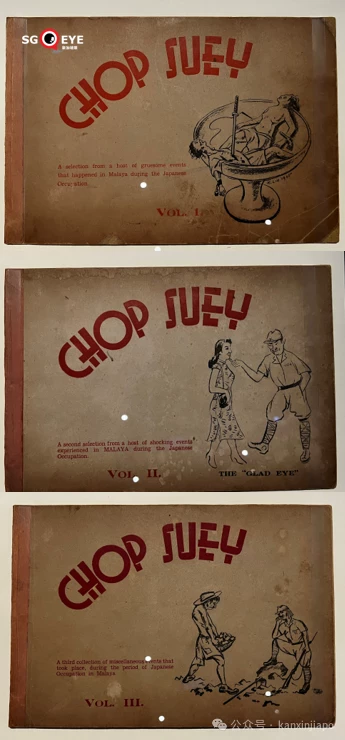

先驅畫家劉抗1946年創作《雜碎畫集》,圖文並茂把日軍暴行形象地展現於讀者眼前。

(「亂離時代」展品)

記住仇恨,永遠活在過去記住教訓,才能面向未來

每年的2月15日,新加坡都要紀念第二次世界大戰新加坡淪陷的悲劇。

這個悲劇讓你感覺到,苦難和無助,可能隨時降臨你我身上。

這個悲劇也讓你感覺到,和平與幸福,隨時可以離你遠去。

沉重和悲戚之後,應該是反思和記憶。

前事不忘,後事之師。

我們牢記日劇時期的困難,並不是為了記住仇恨,而是為了吸取教訓——居安思危,自力更生,奮發圖強。

記住仇恨,永遠活在過去;記住教訓,才可以為未來做好準備。

新加坡不是第一次淪陷悲劇曾經重演將來也可能重演

1942年到1945年,新加坡淪陷於日寇之手。但,這不是新加坡第一次被侵略,也不是新加坡第一次淪陷。

根據《馬來紀年》的記載,新加坡在14世紀末曾被滿者伯夷侵略,之後被統治數十載。

十五世紀初至十六世紀初,新加坡被馬六甲統治;1613年,亞齊蘇丹國入侵柔佛,焚毀新加坡河河口的據點。

現代新加坡人很少有知道這些歷史的;即便知道,也只是知道硬邦邦的幾段文字記載,對這些歷史沒有任何情感和感覺,似乎它並不是我們的過去,似乎它與我們毫無關係。

當然,其中一個客觀原因是,現代新加坡人是萊佛士開埠前後移民的後代,我們並不繼承十四世紀和十六世紀的這段歷史,對它缺乏認同感,倒也不為過。

我們可以遺忘滿者伯夷和亞齊蘇丹國帶來的血的教訓。但是,如果我們也遺忘二戰,有朝一日,這段歷史就也會從我們後代人的集體記憶中抹去。

抹去又如何?

屆時,這個以百萬先輩的血、淚和尊嚴為代價的慘痛但寶貴的教訓,將付之東流。

如果我們忘卻歷史,如果我們遺忘教訓,如果先輩的沉痛與悲戚只成為展品,而不是我們集體記憶的一個部分,那麼,這個悲劇將來還可能會重演。

願天下太平,祝龍年吉祥!

ABC丨編輯

ABC、KS丨編審