仔細思考一下,你能稱得上好友的朋友有多少,其中,異族好友又有多少?

如果十根手指頭數得完,你其實並不孤單。

根據一項調查,過去六年間,新加坡人的朋友圈顯著縮小,

每個人的平均好友數量從2018年的10.67,減少至6.49。

至少擁有一名跨種族好友的國人比例,

也從2018年的55.5%,微幅減少至53.2%。

在作為多元社會的新加坡,這是個值得關注的現象。

這項調查由新加坡政策研究所和種族和諧資源中心(OnePeople.sg)合作展開。

上文提到的「好友」(close friend)定義為:不是親戚,但可以自在相處、傾訴心事,或向他們尋求幫助的人。

近年來社會風氣改變,人們的整體朋友圈普遍縮小,是造成新加坡人跨種族交友更不易的原因。

值得欣慰的是,同一份調查發現,國人對新加坡種族與宗教和諧的信心持續提升。

有65.4%的受訪者認為新加坡的種族和宗教和諧處於良好或非常好的水平,較2018年的數據57.1%高出8.3個百分點。

各族之間的信任程度也有所提高,

77.6%的受訪者指出,若出現類似冠病疫情的全國危機時,他們相信超過半數的華族會提供援助。

相信過半馬來族、印族和歐亞族會提供援助的受訪者比率也都超過四分之三,分別達到69.7%、68.6%和67.4%。

整體而言,作為多元社會,新加坡種族及宗教關係處於持續向好的趨勢。

但面對全球各國種族主義愈演愈烈,「我群」與「他者」界限劃分越來越頻密的浪潮,新加坡在耕耘與維持種族和諧這一塊,沒有停下來的本錢。

調查發現,超過六成受訪者認為種族和宗教和諧處於良好水平。(海峽時報)

新加坡人的「第二天性」

政府今日(4日)就在國會為新推出的《維持種族和諧法案》提出了二讀。

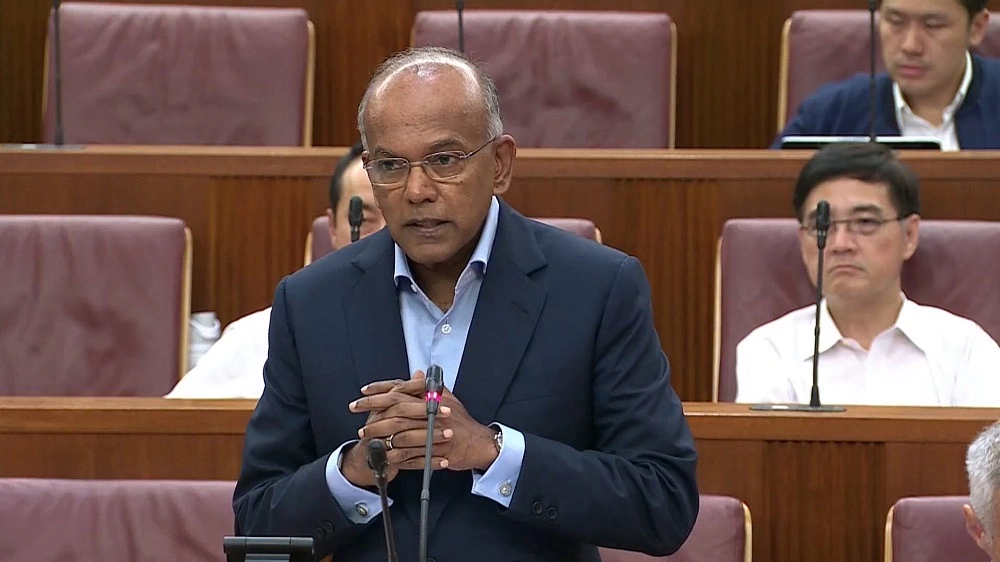

內政部長兼律政部長尚穆根在為法案進行二讀指出,人類天生會基於種族身份而形成群體,這是所謂的「自然秩序」。

「但新加坡改變了這種自然秩序,並讓這種新的狀態成為我們的第二天性。」

這裡提到的第二天性,紅螞蟻理解為人們對多元社會的接納包容,以及跨越種族藩籬的交流及來往,甚至肯認這個世界因多元而更美好。

美國皮尤研究中心2021年的一份調查便發現,有高達92%的新加坡人認為擁有不同背景,包括種族背景相異,使新加坡成了一個更宜居的地方。

尚穆根在國會為《維持種族和諧法案》提出二讀。(GOV.SG)

新推出的《維持種族和諧法案》的一大亮點是社區關係修復措施(Community Remedial Initiative)。

這項措施的用意,是修復刑事懲罰無法彌補的傷害,和解及改過自新是兩大目的。

其中的三大要素將包括:

提高人們的意識,使人們了解涉嫌違法者的種族歧視行為如何影響他人;

要求涉嫌違法者通過志願服務或其他適當方式,彌補起對個人及社群造成的傷害;

安排涉嫌違法者及受害者及受害社群參加反思活動,鼓勵雙方和解。

無論如何,套句尚穆根的說法:

「法律能告訴你什麼不該做,但法律無法強迫你跨越種族和宗教界限,善待你的鄰居,和你的鄰居做朋友,建立關係。」

團結種族與宗教背景不盡相同的全民,單靠法律並不足夠。

在法律框架外,還有太多需要用以維繫多元社會和諧的要素。

相互交流並了解,是重要一環。

相互交流是維繫多元社會和諧的要素之一。(聯合早報)

今年是新加坡建國60周年。

當年,對如何建立及管理多元社會的分歧,是新馬分家的導火線。

事後,兩國大相逕庭的發展軌跡,說明政策不向特定族群傾斜,政治人物保持克制,避免挑起爭議引發族群間的猜忌,是多元社會長治久安的關鍵。

跨族友誼減少,或許是因人們變得更離群索居而致,亦並不意味著族群間的和諧與互信減弱。

但在「第二天性」好不容易建立起來的多元社會,任何信號,都需要謹小慎微地應對。