新加坡沒有袁隆平

如何解決糧食安全問題

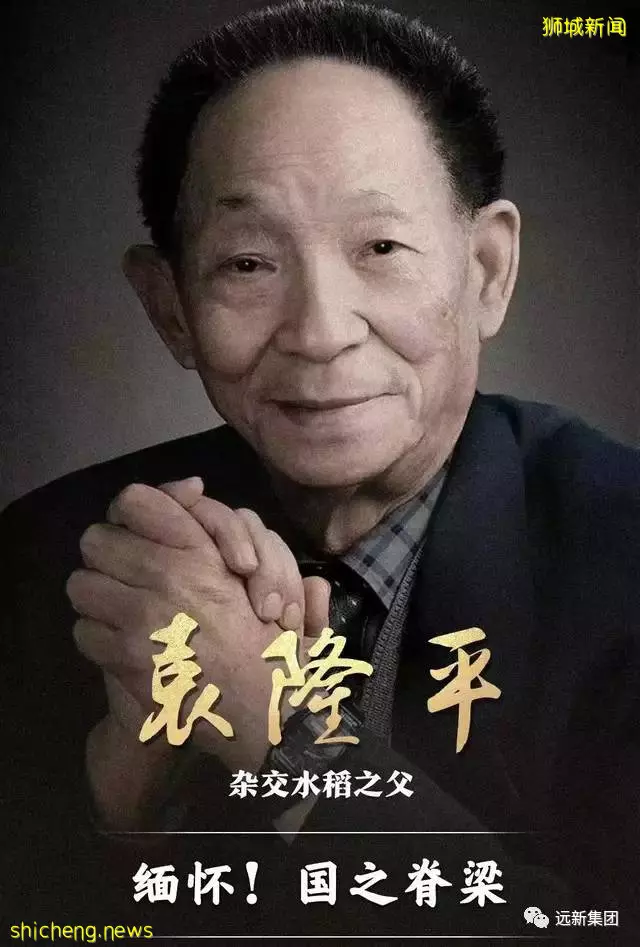

2021年5月22日,中國「雜交水稻之父」袁隆平院士永遠的離開了我們,這不僅是中國的損失,更是世界的損失。

或許在新加坡並沒有多少人知道他,但是沒有哪個中國人會不知道袁隆平院士。他一生都在致力於讓世界人們吃飽飯,靠一人之力養活了整個中國。

中國身為一個人口大國,在上個世紀50年代曾經發生過一次大的饑荒。由於各種天災人禍,導致中國度過了3年非常困難的時期。也讓中國人認識到了糧食安全的重要性。

根據新華網報道,現如今中國小麥和稻穀兩大口糧自給率超過100%,穀物自給率超過95%。完全能夠滿足生活資料方面的自給自足。中國人吃飽了飯,對於世界人民來說都是個值得慶幸的事情。糧食安全有保障就是最讓國民感到踏實的事情。

近期,因為新加坡再次退回封禁第二階段,也引起了民眾去超市進貨的熱潮。但是超市反應很快,立馬就把貨架補齊了,真是看著就讓人覺得安心。

新加坡作為一個國土面積只有720平方公里的小國,其農業用地只有1%,糧食自給率更是僅10%。然而就是這樣一個糧食全靠進口的國家,在2018以及2019年,憑藉85.9以及87.4的高分,蟬聯糧食安全世界第一的寶座。

是什麼讓新加坡糧食安全得分如此之高?

根據調查,新加坡在糧食的可負擔性與可得性上的評分都非常高

可負擔性表現在新加坡的人均GPD上,新加坡家庭收入較高,而且恩格爾係數是全球最小。因此,居民在糧食的可負擔性上表現非常良好。

可得性則表現在政府的決策性上。

首先,新加坡政府清正廉潔,信用非常好,國家關稅的制定也非常合理。保證了糧食的可得性。

其次,新加坡政府為應對可能發生的危機,採取來源多樣化的政策。從180多個國家和地區進口糧食。並且加強了供應鏈的韌性,保證食品安全抵達。

除此之外,新加坡政府也提出了利用科技提高本地食物供給的30 by 30計劃。暨利用科技,助力新加坡本地糧食自給率從現在的10%提升到30%。

由於這次疫情規模如此之大,持續時間也異常的久。導致了新加坡更加重視其糧食安全問題。

新加坡受到土地限制,正在大力推行以人工照明(Plant Factory with Artificial Light , PFAL)科技作為支撐的「室內垂直農場」技術。

同時,新加坡政府積極開拓海外市場,鼓勵新加坡糧食生產公司與國外廠商或政府合作,使該公司於國外生產的部分糧食再進口至新加坡,供新加坡當地消費使用,藉此克服國土面積的限制。

新加坡與吉林聯合開發的大型食品生產企業第一階段預計今年可以完工。屆時,每年預計生產30萬頭豬,10萬頭將屬於新加坡。

科技創新是一條必然要走的路。不論是對中國還是新加坡。不論是對農業或者工業。這次疫情更是給了人們警示,要想盡辦法積極的面對未知的風險。新加坡政府也正是明白了這一點,才投入大量的資金給企業進行轉型升級。不得不說,新加坡的決策是非常依據國情且具有前瞻性的。一旦轉型成功,新加坡的未來只會越來越好。

因此對於想要來新加坡發展的企業和投資人,現在無疑是個非常好的時機。之前我們也有提到因為新加坡正在轉型,所以收緊了對SP/WP的批准,並且增設了科技準則(Tech Pass)。不論是想趕上准證的末班車,或者想要當時代的先行者,此時都應該抓緊時間準備了。