作者:陳映蓁

無論在家庭或職場,新加坡女性的堅韌與無私付出顯而易見。要兼顧親人與事業,並在兩者之間取得平衡,絕對沒有想像中簡單。

配合社會及家庭發展部將2021年定為「歡慶新加坡女性年」,三名任職於不同領域的職業女性受訪分享她們如何在伴侶、親人及上司同事的支持下,突破「男主外,女主內」的框框,繼續在家庭、職場和社會扮演多個關鍵角色,全心付出,全意貢獻。

新加坡社會及家庭發展部將2021年定為「歡慶新加坡女性年」(Year of Celebrating SG Women),除了回顧新加坡女性的成就,也歡慶新加坡女性的進步和潛能,並促進女性的發展。

根據聯合國《2019年人類發展報告》,新加坡的性別平等指數在162個國家之中排名第11,女性無論教育水平或就業情況都有亮眼表現,例如擁有大學文憑的本地居民(25歲及以上)之中有50.8%為女性。此外,新加坡女性就業率從2009年的64%上升至2019年的73%,律政界、商界及其他領域也不乏女性領袖與代表。

難得的是,儘管時間和精力有限,許多職業婦女卻沒有把工作和家庭視為二選一的問題,衝刺事業之餘也兼顧家庭。同樣難得的是,她們背後有強而有力的後盾——休戚與共的伴侶,一起肩負照護孩子與家務事的責任;善解人意的上司和同事,讓工作的安排更靈活,更具伸縮性。

辭工當全職爸爸 支持妻子繼承家傳古早味

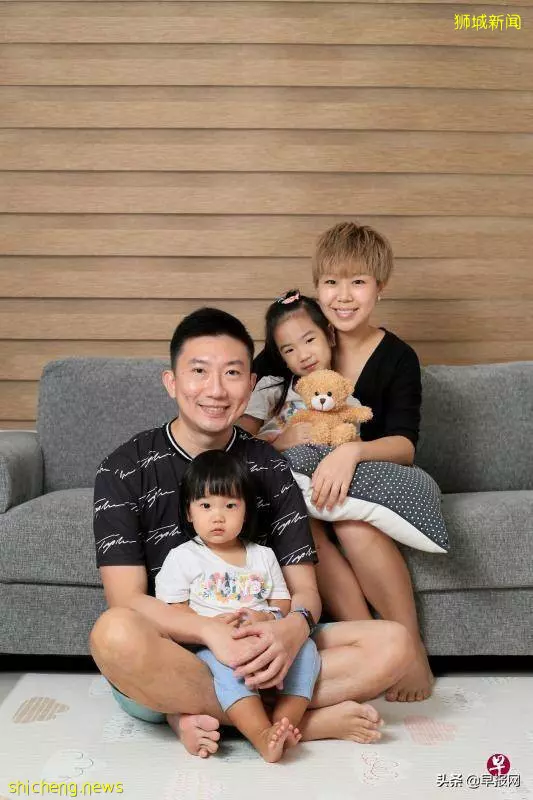

陳志聖(40歲,全職爸爸) 李瑞芳(37歲,小販)

陳志聖和太太李瑞芳認為孩子出生後由家長照顧比較理想,商量後決定由陳志聖肩負主要照護責任。(龍國雄攝)

小販的工作有多艱辛可想而知,祖傳美味的接班人面對的壓力更是非同小可。竹腳小販中心的「545黃埔蝦面」擁有85年歷史,攤主李瑞芳為了繼承家傳古早味而辭掉金融白領工作,變成每天凌晨2時出門準備開檔,下午4時過後才到家的第三代掌門。2015年懷上第一胎時,她與丈夫陳志聖都不想把孩子交給托嬰服務中心,商量後決定由丈夫肩負主要照護責任。

陳志聖說:「我和太太都覺得孩子出生後由家長照顧比較理想,特別是在孩子可以走路和溝通之前。新生寶寶需要很多關心和照顧,而且除了滿足寶寶的基本需求,可能還有很多不容易處理的事情,需要無私的愛才能做到。」

男主內,女主外的安排未成社會主流,但陳志聖沒有絲毫猶豫。對他而言,父親和母親扮演的角色大同小異,他只是努力做好身為家長應該做的事。他說:「當時我在做社媒營銷,已經是居家工作,因此(成為全職爸爸)這個決定非常簡單。」

李瑞芳說:「其他人知道志聖的決定都讚賞不已,很多人有照顧孩子的切身經驗,知道這件事有多難,因此非常尊敬他,我也因此感到自豪。」

夫妻倆去年迎來第二個女兒,陳志聖目前除了照顧孩子,也幫忙處理小販攤位的行政事務。李瑞芳坦言自己陪伴孩子的時間比丈夫少,因此女兒和爸爸較親,但家裡唯一經濟支柱這個身份讓她感受到責任感與成就感,她也對丈夫有信心,「我全心全意信任他,知道孩子們都會得到很好的照顧。」

雖然無法時時陪在孩子身邊,但李瑞芳非常重視自己身為妻子和母親的雙重角色。忙完檔口的生意已筋疲力盡,回到家她仍儘量給家人烹煮健康的晚餐,也用心為另一半騰出時間。「我和孩子都在7時左右睡覺,陪伴老公的時間非常有限,所以每逢休息日,孩子入睡後我都儘量和他度過『優質時間』(quality time),例如為他烹煮他最喜歡的料理。」

抑鬱症來襲,夫妻攜手渡過難關

大女兒出生後的兩三年,陳志聖不時承接社媒營銷工作,但他漸漸發現顧此易失彼,結果無論工作或照護都難以專心,也找不到自我照顧的時間。李瑞芳留意到他的情緒漸漸有了轉變,常常悶悶不樂,時時疲累不堪。「有一天,我問他到底發生了什麼事,他究竟有何感受。那時的他哭了,開始和我坦白。」

李瑞芳決定帶他到心理衛生學院求醫,大約一個月後情況有所改善。為免蠟燭兩頭燒,陳志聖開始從「兼顧工作的居家爸爸」變成全職爸爸,他說自己現在更能體會母親以及其他照護者的付出,感恩之情益發深刻,對妻子的感激更是溢於言表。

「即便在最黑暗的日子裡,太太依舊對我不離不棄,她始終相信我,我說再多的謝謝也不夠。坦白說,如果不是她在我艱難的時期主動『出手相助』,現在的我或許根本不會存在。」

夫妻攜手共同渡過難關,感情必然更進一步,對於親情、愛情也有更深刻的體會。李瑞芳認為為人父母者應拋開性別規範,「只要根據孩子的需要扮演好所需角色就行了。」

一起居家辦公更靈活 新手父母輪流顧寶寶

蔡維良(33歲,公務員) 邢婉琴(29歲,社區護士)

邢婉琴慶幸丈夫蔡維良是個凡事親力親為的父親,無論照顧孩子或做家務,兩人都樂於分工合作。(林國明攝)

無論是打掃、洗衣、下廚,或是給五個月大的女兒喂奶、沖涼或換尿片,蔡維良和邢婉琴都分工合作,寶寶晚上餓了要喝奶,兩人也輪流「值夜班」。

蔡維良說:「我們沒有明文規定如何分工,比較像是有了共識和默契,誰正好在家或有空就由誰負責。何況我也習慣做家務,我覺得主動做這些事其實沒什麼特別,照顧孩子也不應該只是媽媽的事。」

本月初休完產假並返工的邢婉琴說:「我很慶幸丈夫是個凡事親力親為的父親。照顧孩子不只是女性的責任,還好現在新一代的想法有了轉變,很多爸爸更願意和妻子分擔責任,居家爸爸也不再面對那麼多偏見。」

蔡維良在冠病暴發後開始居家辦公,目前一周有大約四天在家工作。夫妻倆原本準備使用托嬰服務,無奈住家附近全額滿,因此邢婉琴特別和上司商量,靈活調整工作時間:上午時段如常在辦公室工作,下午則是居家辦公。「難得有上司體諒和支持,上司也明白托嬰服務不易找。有了這個安排,我才可以在照顧孩子和工作之間取得平衡。親人的支持也非常重要,我很感激家婆會在白天過來幫忙。」

蔡維良的上司同樣能體恤他的處境,也明白現在是過渡期,新手父母需要時間調整。「雖然不時要開會,但幸好還是有時間空隙可以照顧寶寶,至今未有必須同時開會和看顧寶寶的情況。難得的是現在可以省下通勤時間,因此有更多時間陪在寶寶身邊。」

他認為新手父母在分擔照護責任時,一定要自動自發,而且要保持良好溝通。至於如何照顧寶寶,他建議坐月期間多觀察陪月婦,向她學習。

蔡維良說:「現在聽說有爸爸辭工照顧孩子,或許還是會引起一些異樣眼光,但漸漸地,我們都認識到這會越來越常見。畢竟孩子如果無法由媽媽照顧,那爸爸一定要『挺身而出』。」

丈夫患有早發性失智症 妻子全心照護也全意工作

王麗娟(63歲)的同事和上司都知道,每個周六是她的「失智症時間」/「ADA時間」,因此周六都不找她開會。ADA是新加坡失智症協會(Alzheimer's Disease Association)的簡稱。

王麗娟是跨國資訊通信科技公司恩士訊(NCS)的保健客戶交付主任,責任重大且工作繁重,每天工作11、12個小時不足為奇。但無論多忙,她每逢周六都會陪丈夫劉懷堅(64歲)參與ADA的「勿忘我」活動,與其他被診斷患有失智症的人士以及他們的親屬一起玩桌遊、看錶演等。

劉懷堅在2013年被診斷患有早發性失智症,王麗娟認為自己必須在工作與照護之間取得平衡,因此更有意識地騰出時間陪伴他,以免他缺乏安全感。

劉懷堅患有早發性失智症,王麗娟工作再繁重,都會有意識騰出時間陪他,確保他有足夠的安全感。(蕭紫薇攝)

王麗娟說:「我在周末也必須工作,但先生非常享受和期待ADA的活動,所以我讓同事知道那是我的ADA時間,他們也都非常體諒,儘量不找我開會。如果有急事,我可能就坐在(活動室)一角,通過手機辦公,但至少讓丈夫看得見我。」

平時開會和工作時,王麗娟不時收到先生的信息或電話,想知道她的行蹤。為免增添他的焦慮,她都儘快回復。慶幸的是,上司和同事都知道並諒解她是丈夫的主要照護人;她的上司還成為ADA的義工,在「回憶咖啡廳」活動上獻唱,讓她印象深刻。

王麗娟說:「NCS是個非常支持員工的公司,從總裁到人事部,大家都肯定並珍惜年長員工的技能和付出,也支持必須肩負照護工作的員工。」

王麗娟在冠病暴發後改為居家辦公,現在則是分組隔周回公司上班,她期待這個靈活安排可繼續實行,除了可省下通勤時間,上網開會還可以一個接著一個,她認為這種工作方式更有效率,也更適宜身兼照護責任的員工。她形容自己既是丈夫的「大腦」(幫他記住重要的事並提醒他),也是他的雙眼(「要仔細觀察他的任何改變」)及安全感的來源(「一定要時時聯絡得上,來電要聽,簡訊要復」)。此外,王麗娟的照護對象包括89歲的家婆以及劉懷堅80歲的阿姨。

王麗娟說:「身為照護人,就必須接受這是一個每天24小時,每周7天,每年365天都必須履行的責任。」

儘管如此,她從未考慮辭去工作。「我有能力扮演好這兩個角色,既能做好全職工,也能做好看護者該做的事。何況,工作讓我保持大腦和身體的活躍,也讓我有所貢獻。雖然有時必須兩頭忙,但工作給了我喘息的時間和空間。我必須先顧好自己,才能把丈夫照顧好。」

劉懷堅目前的症狀仍屬輕微,他鼓勵妻子繼續工作。夫妻倆每天一起享用三餐、散步、以及玩劉懷堅從中學開始就喜歡的拼字桌遊Scrabble,都是快樂和甜蜜的時間。

王麗娟堅信,心愛的人應該儘量自己照顧,因為自己的家是熟悉的環境,有滿滿的愛,有助避免病情惡化。她期待照護者都能得到社區支持,例如得到僱主許可,能自由選擇居家工作;如果在聘請幫傭時能得到津貼,也有助減輕照護的負擔。

隨著時代蛻變,新加坡務必確保現有法律及政策能繼續支持女性的發展。

配合相關課題的檢討工作,新加坡政府與民間組織去年9月推出「新加坡婦女發展對話」,歡迎國人參與。所有反饋將交由政府整理成白皮書。