組屋

新加坡的住宅簡單可以分為三類:組屋,公寓和有地住宅(如果再細分一下的話,還有一類叫執行共管公寓,是處於組屋和公寓之間的一類住宅,數量不多)。

有地住宅一般就是別墅,如下圖。

或者,如下圖。

80%的新加坡人住的都是組屋。新加坡的組屋可不是我們理解的「經濟適用房」!

但直到今天,我才明白為什麼叫「組屋」。因為它是政府建屋局一組一組建設出來的樓房。筆者就以女皇鎮(Queenstown)道森地區(Dawson)的組屋為例介紹一下。

每個組屋都由一組大樓組成。大樓的第一層一般直接跳空,或者就是一個通道,或者成為居民們日常活動的場所,或者部分被利用起來作為特別的功能區域。我沒有見到大樓的第一層作為住戶長期居住的例子。

每一組組屋,除了用來居住的樓房外,還會鄰接住宅的高樓蓋一個大約4-5層的停車場,住宅樓下還會設置供往來車輛臨時停靠的區域。此外,組屋周邊或者樓下會安排託兒所、幼兒園,幾個組屋附近會有一個小學。一組組屋也會有專門的區域安置健身器材。樓宇之間是有大樹掩隱著的道路,常見人們在路上跑步。

總之,每個組屋都是一個生活功能非常完善的「社區」,包括居住、停車、運動、託兒、超市、食閣,甚至醫療等日常生活的配套。

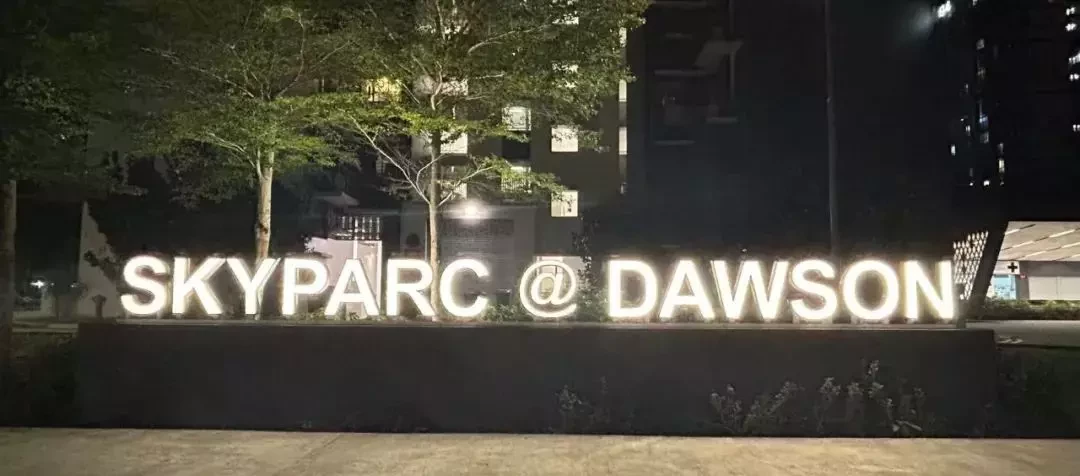

道森地區(Dawson)的一批名字以sky開頭的組屋,其取名很有意思,都被命名為"道森的XXX",參見下圖。其他地區的組屋是怎麼命名的呢?

從物理區域上,組屋和公寓是參差著建設的,只是組屋多一些,公寓少一些,地理上看不出優劣差別。配套上,公寓的會「更高級」一些,一般都會配置游泳池。

我眼裡的公寓和組屋最大的區別就是,公寓是封閉的,會有一個院牆把一個公寓包圍起來;而組屋是開放式的,可以從幾乎任何位置進入或離開,這讓我想起「四通八達」這個詞。在組屋中間兩面大樹林立的道路上行走,穿過不同的組屋完全沒有任何差異的感覺。

如果還有區別的話,就是公寓會有大面積的屋子,而近幾年新建的組屋房屋面積在不斷變小,一個號稱5房的組屋,面積也就120平米左右。

新加坡政府對組屋的購買、出租、交易都有嚴格的規定,沒有發現有違反規定的案例發生。聽說許多國家都在試圖學習新加坡的組屋制度,但報道成功的不多。

外國人不能購買組屋,包括一手組屋和二手組屋,但可以租住組屋。外國人可以購買公寓和有地住宅。由於大量資金的湧入,新加坡最新的政策是外國人除了購房款外,還需要繳納60%的稅金。此外,政府也規定,某些有地住宅,外國人只能租用,不能購買。

自建國以來,房地產都不是新加坡政府在經濟上需要依靠的支柱產業。這在世界上幾乎是獨一無二的。新加坡的經濟發展情況,我們將另文介紹。

下圖是斯凱維爾組屋(Skyvill@Dawson)的遠望圖。