南洋理工大學的陳曉東教授和高華健教授帶領的國際團隊,與中國科學院的劉志遠教授和南京醫科大學的胡本慧教授合作,成功開發出一種模仿蜘蛛絲特性的柔性電極,並於12月在《自然》雜誌發表。這種電極可包裹組織,提供電刺激和記錄信號,潛在用途包括監測心跳、神經修復和傷口癒合等,對於下一代生物醫學設備有著重要影響。接下來,讓我們一起了解這項令人振奮的研究!

蜘蛛絲革新生物醫學技術

南洋理工大學的陳曉東教授和高華健教授帶領的國際團隊,與中國科學院和南京醫科大學的專家合作,開發了一種創新的柔性電極。目前,這一成果已於2023年12月在《自然》雜誌發表。

這種電極的設計靈感來自蜘蛛絲,這種獨特的電極可以緊密地貼合肌肉、神經和心臟,提供電刺激或記錄電活動。

其最大的創新在於能夠在潮濕條件下自動收縮,同時對細胞無毒,使其在傳遞電脈衝和記錄來自生物組織的電信號方面,比傳統可拉伸金電極更為高效和靈敏。

創新背後的新加坡團隊。從左至右:來自科學、技術與研究局高性能計算研究所的研究員Zou Guijin博士;南洋理工大學機械與航空航天工程學院的高華健教授;南洋理工大學材料科學與工程學院的陳曉東教授;以及南洋理工大學材料科學與工程學院及數字分子分析與科學研究所的研究員Yi Junqi博士。

來源:ntu

提升性能與生物相容性

蜘蛛絲電極的高導電性和靈活性使其在各種生物醫學設備中具有廣泛的應用潛力,如植入式傳感器和假肢。

研究人員利用蜘蛛絲蛋白質開發了這種新型電極,其在生物醫學應用中展現出極大的潛力。

目前,研究團隊正致力於提高電極的長期穩定性,並優化其性能,以適應未來臨床試驗的需求。

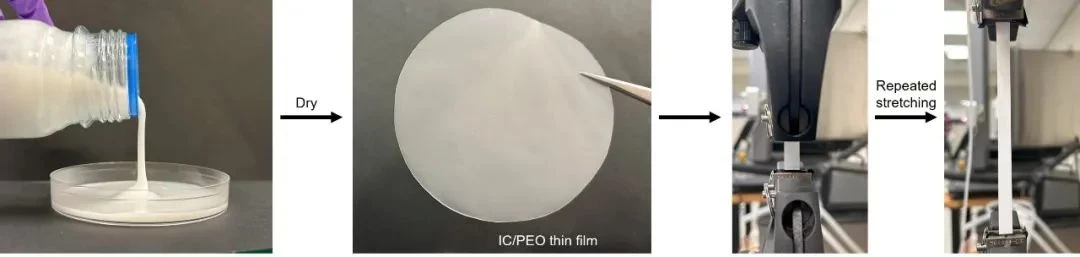

製備可收縮材料:將混合物傾倒並乾燥以形成薄膜。

然後,反覆拉伸薄膜。

來源:Nature

柔性、無毒電極的開發

這項技術使得電極可以安裝在人體皮膚和器官等彎曲表面上,為醫療監測和治療提供了新的可能性。這種無毒且靈敏度更高的電極能夠有效檢測如大鼠心律異常等微弱電信號。

《自然》雜誌上的報道顯示,這項創新技術有望塑造下一代醫療設備,用於監測心律不齊、修復神經、促進傷口癒合和減少疤痕。

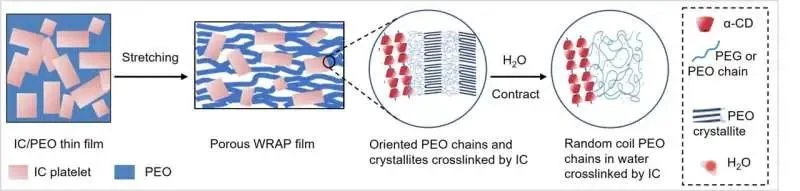

材料中的 PEO 晶體結構在與水接觸時破裂,

導致薄膜變軟並收縮。

來源:Nature

生物醫學設備的進步

蜘蛛絲電極的出現標誌著生物醫學設備領域的一個重大進步。它集強度、彈性和生物相容性於一身,對未來的生物醫學設備具有重要意義。這一發展為高級生物醫學設備提供了新的可能性,預示著行業的重大飛躍。

此外,研究人員還在探索利用基因工程生物分子對抗金屬腐蝕的仿生策略,這不僅有助於防止腐蝕,還能減少溫室氣體排放,促進可持續生物經濟的發展。

來源:網絡

總之,蜘蛛絲電極的出現代表了生物醫學設備領域的重大飛躍。它的獨特屬性及生物相容性為醫療技術的發展開闢了新的可能。

隨著研究人員不斷探索和完善這項技術,我們有望看到下一代生物醫學設備取得令人興奮的進步!

參考論文:

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06732-y