新加坡的公民和PR的審批,向來都是謎一樣的操作,大家都不知道新加坡「選」人的標準究竟是什麼?什麼是加分項,什麼是減分項。我們嘗試解讀一下:

解讀一:看重實際居留時間

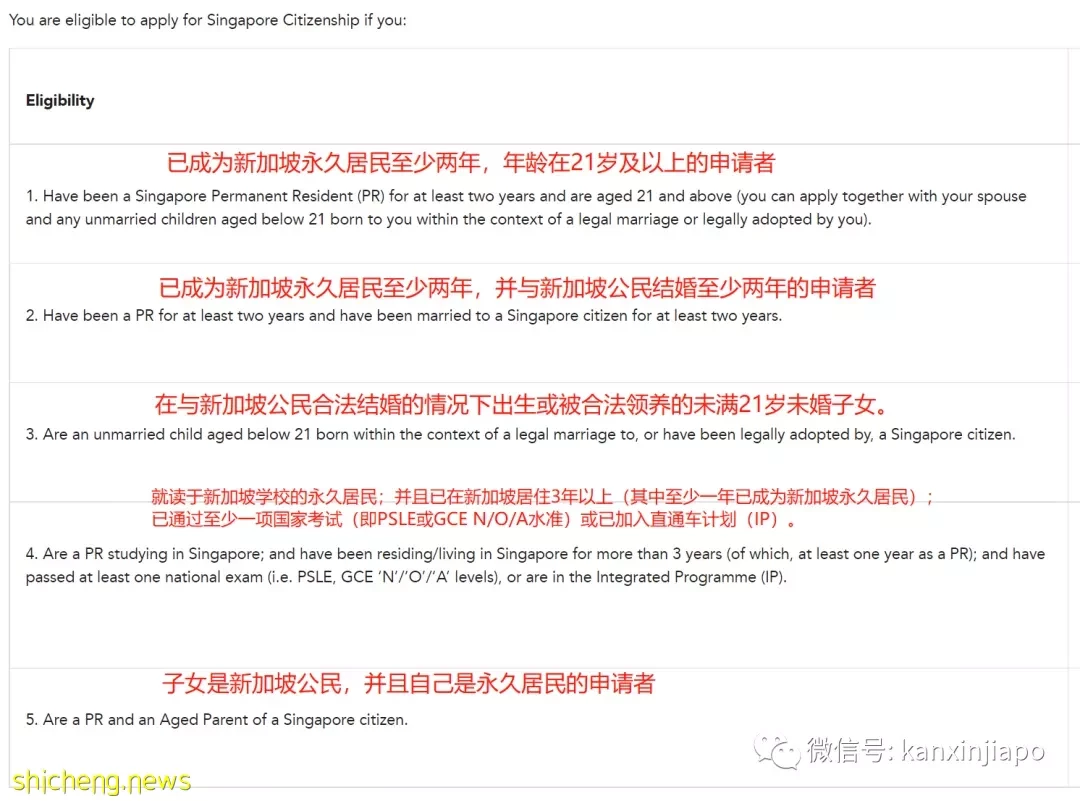

要申請新加坡公民,首先要成為新加坡PR。拿到新加坡PR身份最少兩年,申請公民成功率才會大,而且最後是留在新加坡。

(五項申請新加坡公民必須具備的條件,圖源:ICA)

解讀二:在新加坡的親屬關係

目前,在親屬計劃(Family Ties Scheme)下,新加坡移民與關卡局在鑑定申請人和她/他的新加坡籍配偶的婚姻是否穩定之後,才會批准申請者的新加坡入籍申請。

解讀三:男性服兵役

根據新加坡徵召法法令,所有新加坡籍男性公民和永久居民必須在年滿16歲半時登記入伍,必須在18歲時服役兩年,未滿足國民服役要求者,將會對其新加坡公民身份、新加坡永久居民身份產生不良影響。

解讀四:經濟貢獻

良好的新加坡納稅記錄,在新加坡持有的金融資產和投資也可以是加分項。

新加坡不會將英文測試作為申請門檻。

新加坡公民權或永久居民權的申請者,多數都已經在新加坡生活了好幾年,尤其是在這裡工作的人,能說流利的英語很正常,沒必要刻意再測試。

至於那些英語不流利的人士,他們很可能就是那些新移民或其他PR的配偶們,也來自同一個國家。

再者,新加坡本地也有一句英語都不會說的居民,這些人融入新加坡的程度並沒有比不上其他人。

新加坡不公開新移民遴選條件是有原因的: 首先,如果詳細列出「選人」條件,就會讓一些原本不符合條件的申請人,為了增加自己成功申請幾率,而提供不真實的材料和信息。

此外,新加坡的新移民多來自鄰國,為了避免移民數據被扭曲或濫用,從而挑起國家之間敏感話題,所以新加坡移民與關卡局不會公開新移民的來源國以及具體申請人數。同時這樣也避免被有心人亂解讀為「新加坡不歡迎歡迎某個族群」等。

雖說新加坡公民和PR的申請過程像「黑箱操作」,但還是有跡可循。那就是新加坡政府歷來重視新移民的「融入度」和「身份認同」。

大多數新移民與新加坡公民都擁有相似的道德準則,文化以及價值觀,而新移民的孩子以及後代,由於在新加坡長大,也會很好地融入新加坡文化中。為使新移民融入社會,新加坡政府通過各種努力促進新移民適應新加坡的生活方式,幫助他們沉根,這也增加了新加坡的民族多樣性。

移民的主要影響因素有:教育水平、投資目的地、移民政策適用性、海外置業、稅收政策與優惠、醫療系統的發達程度等等。移民決定是需要全面的綜合考量。

(資料來源於網絡)