新加坡和中國深化在國際商事爭議解決機制上的合作,兩國宣布委任專家團,探討制定新中爭議解決聯合機制在法律上是否可行。

律政部第二部長唐振輝建議,可考慮為新中企業制定一套共同的商業規則,減少因差異造成的誤解和不確定性。(謝智揚攝)

律政部第二部長唐振輝建議,可考慮為兩國企業制定一套共同的商業規則,減少因差異造成的誤解和不確定性。

他於4月7日在第二屆中國—新加坡國際商事爭議解決論壇開幕式上致辭時,宣布委任專家團的消息。唐振輝也是文化、社區及青年部長。

他說:「新加坡和中國之間的商業和貿易聯繫牢固,也各擁有深層的法律專業知識。設立一個由新中機構共有的爭議解決中心,團隊由熟悉彼此商業環境,及清楚亞洲商事糾紛解決方式的人員組成,這能為在本區域有業務的企業帶來信心。」

工作組專家團共有12名成員

新中代表各六名

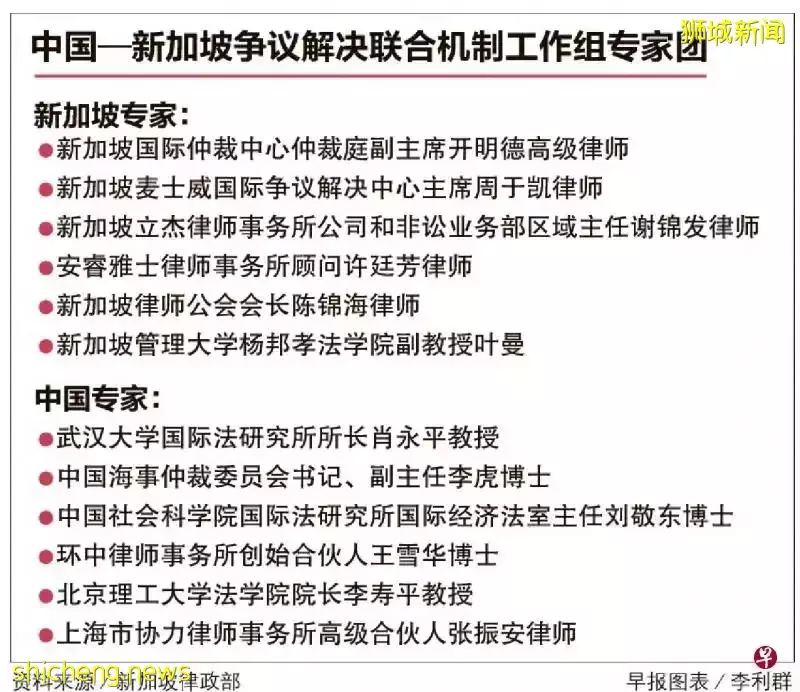

工作組專家團共有12名成員,新中代表各六名,包括著名律師和學者。

唐振輝認為兩國還能做得更多,包括制定一套適用於新加坡、中國,甚至其他國家的共同商業規則,減少因差異造成的誤解和不確定性,進而避免糾紛發生。再來是進一步加強兩國人員交流,例如律師事務所和企業長時間合作,了解彼此的工作和商務環境及文化。

此論壇共吸引約200萬人次線上收看。

中國貿促會會長任鴻斌連線

「小圈子、小集團對商界非好事」

(謝智揚攝)

身在北京的中國貿促會會長任鴻斌以連線的方式致辭時說:「完善多元化糾紛解決機制,妥善化解國際商事爭議,是平等保護企業合法權益的重要保障,是深化合作共贏發展的重要渠道。」

任鴻斌說,個別國家執意打造「小圈子」「小集團」,過去10年來世界開放指數不斷下滑、全球開放共識轉弱,這些對各國工商界都不是好事。

「我們要順應經濟全球化發展大勢,踐行真正的多邊主義,對話而不對抗,融合而不脫鉤。推進貿易自由化和便利化,維護全球產業鏈、供應鏈順暢、穩定,深化國際經濟合作。」

自2013年以來,中國一直是新加坡最大的商品貿易夥伴,占新加坡商品貿易總額的14.2%。兩國去年的雙邊商品貿易額超過7500億元人民幣(約1613億新元),同比增長約兩成。同一時期,新加坡是中國最大的外國投資者。

新中兩國擁有廣泛的經貿聯繫,企業之間難免會出現爭端。為此,我國律政部和中國貿促會已在兩年前成立中新爭議解決聯合機制工作組,著手探討設立爭議解決機制的可行性。

新加坡駐華大使呂德耀:

新中應支持

規則為基礎的多邊貿易體系

新加坡駐華大使呂德耀則說,新中應繼續合作支持以規則為基礎的多邊貿易體系。這樣一來才可以為兩國企業打造一致、穩定和可預測的經商環境,尤其是那些有跨國業務的企業。

他也認為,兩國應營造一個能為企業提供支持的商業環境,包括在它們發生合約糾紛時,讓它們有個可公正且客觀解決問題的管道,以便維護長期的合作關係。

疫情提升數碼化接受度

法院逾95%聆訊已可轉線上

疫情未暴發前,新加坡法院允許小部分聆訊在線上進行。到了前年3月,在我國快要實施阻斷措施時,法院已將多數聆訊改為線上進行。新加坡最高法院轉型與創新總監(司法機構)陳建偉說:「過去我被要求將實體聆訊減少50%,因為疫情,我們能夠將超過95%的聆訊轉為線上。

由於有些人需額外支援,法庭通過設置「視訊室」等方式,確保沒有數碼配備或不諳科技的人不會處於劣勢。在必要時,法庭也會要求各方出席實體聆訊。

也正因線上聆訊十分方便,有些人誤以為這只是「網上討論會」,曾有人一邊開車一邊出席線上聆訊,忽略法庭聆訊應有的嚴肅態度。陳建偉指出,法院會繼續進行有關的宣導工作,提高公眾這方面的意識。

專家:以和為貴化分歧

聯合機制有助維護長期合作關係

對於設立這項機制的意義,專家團成員、新加坡安睿雅士律師事務所顧問許廷芳律師接受《聯合早報》訪問時說,新中兩國的經貿往來密切,企業之間若出現爭議,無論是通過調解、仲裁或是訴訟,各方都希望能有一個高效且確定的解決方式。設立聯合機制就能達成這個目的。

爭議解決聯合機制側重的是「和解及調解」,許廷芳認為:「這符合東方價值觀里提倡的『以和為貴』,以和善的方式化解糾紛,有助保持長久的生意關係。這是新加坡和中國企業在文化上可以接軌的地方。」

新中使用不同法系

新中存在的其中一個明顯差異,是兩國使用不同的法律系統,我國採用的是普通法系(common law),中國則屬於民法法系(civil law,也稱大陸法系)。

對於成立聯合機制可能面對哪些挑戰,另一名專家團成員,新加坡麥士威國際爭議解決中心主席周於凱律師認為,專家團的首要任務應該是深入了解兩國不同的法律傳統和文化。

「兩國在詮釋合約條款、企業經營和糾紛處理的方式不盡相同,所以必須找出一套可讓彼此相互融合的作業方式。」

效率高成本低

多層次爭議解決條款漸受歡迎

多層次解決爭議機制近年來在國際商事爭議中受到歡迎,不少合約事先約定在出現糾紛時先協商,再考慮訴訟或仲裁。

新加坡艾倫格禧律師事務所合伙人王文輝在論壇上說,訴訟、仲裁和調解是解決國際商事爭議的途徑,近年來,他們經常看到國際或是跨境的商事合約出現多層次爭議解決條款。

他說,這類條款一般是約定合約雙方在發生糾紛後的預定時間內進行協商,若無法解決則進行下一層程序,例如通過第三方或調解機構協助調解。糾紛仍無法化解時,再進入訴訟或仲裁程序。

55國已簽《新加坡公約》

仲裁機制料更少人選用

不過他也說,若未完成條款中列明的協商期,提前啟動仲裁程序,一些仲裁庭會選擇中斷仲裁程序,導致解決程序延長。而即使仲裁庭給予裁決,日後也有可能被撤銷或不予執行,但中國的法院會視個別案例而定。

王文輝則說,目前各國、各法律體系對多層次爭議解決條款並沒有一致的態度,因此對是否可以不完成協商期就進行仲裁的接受度不一。

混合型解決機制也能以「仲裁—調解—仲裁」的方式進行,即在仲裁程序開展前或開展期間進行調解。

新加坡王律師事務所合伙人曾福慶說,這種形式早前比較有吸引力是因為企業須通過仲裁解決爭議,以方便在《紐約公約》(即《承認及執行外國仲裁裁決公約》)的約160個簽約國執行。如今有《新加坡調解公約》,意味著可能會有越來越多國家承認調解協議,使用仲裁機制的人可能會因此減少。《新加坡公約》已有55個國家簽署,企業可向這些國家的法院提出申請,以跨境執行調解協議。

論壇也針對仲裁創新與國際合作進行討論,參與嘉賓包括新加坡國際仲裁中心仲裁院主席露西·里德(Lucy Reed)和武漢大學國際法研究所所長肖永平教授。

文:魏瑜嶙、許翔宇、尹雲芳