新加坡人都統稱快熟面為Maggi面,乳酸菌飲料則統一叫Yakult。(紅螞蟻製圖)

作者 侯佩瑜

在新加坡待過的人,應該都知道本地人將方便麵、快熟面、泡麵、即食麵、公仔麵和杯麵一律稱為「Maggi面」。

所有品牌的紙尿片一律叫作「Pampers」(寶貝尿布)。

只要是能循環再用的打包盒全都叫做 Tupperware。

所有的乳酸菌飲料都統一叫Yakult。

只要是保溫瓶,都叫作 Thermos flask。

還有,所有單面有黏膠的膠帶,雙面膠帶、圖案膠帶、隱性膠帶、禮物包裝膠帶,只要是膠帶,統統都叫 Scotch Tape……

是不是聽起來熟頭熟耳,而且自己也在不知不覺中這麼叫?

這些品牌之所以能在新加坡成為產品的代名詞,有一些是因為它們是產品的發明者;一些則是廣告打得夠響,鋪天蓋地給消費者腦海中留下深刻印象;一些則是直銷做得好……

快熟面 = Maggi面

Maggi快熟面。(聯合早報)

這個堪稱最偉大發明之一的快熟面,在中國大陸稱為方便麵,香港稱為即食麵,台灣稱為泡麵,新馬一帶則稱為Maggi面。

Maggi面的叫法其實來自品牌「Maggi」,它的中文名是美極。

朱利亞斯·美極(Julius Maggi)先生1884年在瑞士開創了烹調品牌Maggi美極,至今已有139年歷史。美極在1947年被雀巢收購成為全球六大策略品牌之一。

1960年代美極才開始進入新加坡市場,由雀巢在裕廊的第一家工廠生產美極醬料(番茄醬和辣椒醬),直到1975才在本地上架方便麵。

美極當時一度成為新加坡消費者最喜歡的快熟面品牌,後來更被譽為是新加坡人日常生活中的符號。

其實那時,市面上售賣的快熟面品牌還有很多,例如明星(Myojo)、可口(KOKA)、統一(Unif Tung-1)和出前一丁等。

Maggi面之所以能脫穎而出,讓新加坡人直接以Maggi面統稱快熟面,被新加坡人叫到朗朗上口,應該就是廣告的魔力了。

還記得當時看電視,一定會聽到「快熟~好味~Maggi Mee"這些廣告詞嗎?

從父母輩就開始叫Maggi面,代代相傳,現在年輕一輩都還叫快熟面為Maggi Mee。

值得一提的是,快熟面的鼻祖並不是Maggi,而是日清(Nissin)。

1958年,二戰結束後不久,糧食短缺,原籍台灣的日本人安藤百福(Momofuku Ando)突然萌想推出味道好、能長久保存、吃法簡單、便宜和衛生安全的食品。

於是,他研製出全球首個泡麵,也成立了日清公司,之後更進一步研發了杯麵,從此改變人們的飲食文化,日本很快崛起成為「泡麵王國」,安藤百福更被譽為「快熟面之父」。

紙尿片 = Pampers

(谷歌)

紙尿片的「始祖」真的就是Pampers。 其實最早嘗試尿布替代品的是日本人。原因很簡單,第二次世界大戰,日本天然物資缺乏。

然而邁出實質性一步的卻是瑞典人鮑里斯特爾姆,他在1942年發明了兩件式的紙尿布,外層是塑料褲,內層是皺紋衛生紙做成的吸收墊。

這種一次性的紙尿布很容易破掉,碎屑會沾滿孩子的屁股,所以很長時間內並沒有被廣泛應用。

世界上第一張紙尿片是在1956年誕生。

有個小故事說,美國化學工程師Victor Mills,當時任職寶潔公司(The Procter & Gamble)的研發部經理。他因為有一個小孫女,頻繁地換洗尿布讓他不勝其煩,於是他下決心要發明一種不用洗的東西來替代尿布。

1961年,被美國《時代》周刊評為20世紀最偉大的100項發明之一的紙尿褲(disposable diaper)——由寶潔公司推出。

當年寶潔為新產品取名,以pampers和diapers同韻為根據,而pamper則是嬌養寵愛之意。

據說到1976年時,美國有半數嬰兒用這種尿片。

紙尿片也在1976年由該公司引進我國,成為家家戶戶必不可少的用品。

現在Pampers已成為紙尿片的代名詞。

Pampers的中文名稱是「幫寶適」,相信很少本地人知道這個叫法,也很少人這麼叫。

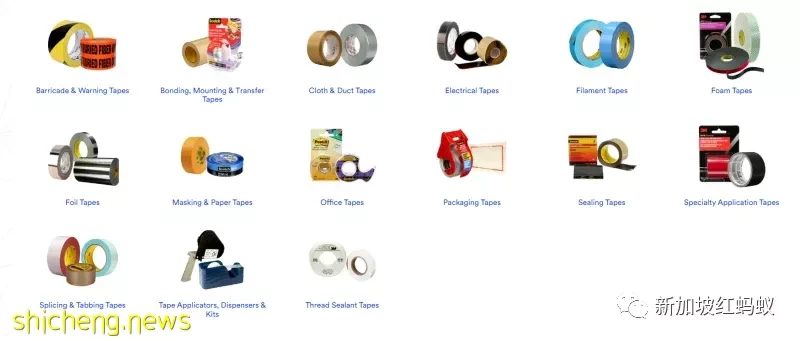

膠帶=Scotch Tape

各種膠帶。(3M)

膠帶的發明者是3M公司,Scotch商標則用在旗下的各種膠帶產品上。

1930年,3M公司的一位年輕工程師Richard Drew,發明了一種防水又方便使用的膠帶。

最初,3M公司只是將透明膠帶當作防潮密封條,向麵包店、雜貨店和肉聯廠推銷,因為透明膠帶讓包裝封口變得簡單。在經濟大蕭條時代,膠帶也伴隨人們度過了一段拮据的生活,讓他們能簡易修理家用雜物。 當時透明膠帶被稱為Scotch Cellulose Tape。

1932年,3M的營業經理John A.Borden為方便人們使用透明膠帶,發明了可以裝置膠帶的切割器。不過,第一台鐵鑄的切割器重達0.45公斤。

20世紀50年代,3M公司投入重金在電視台給Scotch膠帶做廣告,令其完全壟斷了透明膠帶市場。

二戰時期,幾乎所有膠帶生產轉移到軍需。3M開發並製造了100 多種不同膠帶協助解決戰爭生產問題,如密封、辨識零件、固定材料、保護及絕緣等,兩面都塗上黏劑的Scotch® Double-Sided Tape 雙面膠帶就在此時加入透明膠帶的行列。

透明膠帶的款式過後不斷推陳出新,一直發展到今天,現在已經有100多種顏色與花樣,除了單面有黏膠的膠帶,還有雙面膠帶、圖案膠帶、隱性膠帶、禮物包裝膠帶等。而盛載透明膠帶的切割器也不斷有新的花樣。

1966年,3M在本地設立公司,Scotch Tape的普及,即使所用的牌子不是來自Scotch品牌的,新加坡人也會稱它為Scotch Tape。

保鮮盒=Tupperware

(Tupperware)

特百惠(Tupperware)發明者是美國人厄爾特百(Earl Tupper)。

它的一系列密封塑料容器產品設計很簡單五顏六色,以無異味、不透風、不滲水而著名,而且每個Tupperware的產品都附上終生使用保證,持久耐用環保。

Tupperware在新加坡已有50多年年歷史,深入民心,很多人甚至誤把所有塑料容器都當成是特百惠,其實Tupperware的產品還有水瓶、餐具、料理鍋等。

Tupperware的產品甚至被譽為世界的文化符號,被世界各地的許多設計博物館列入展出行列。

為什麼Tupperware這麼紅?

這要從1930年代末說起,當時Tupperware擺在百貨架時,無人問津,因為產品用途需要有人講解和示範。

於是,發明者特百和合伙人在1951年想出「家庭式茶會」銷售法,從此,特百惠走入尋常百姓家,以直銷方式取得顯著的營業增長。

Tupperware的所謂家庭派對,是由一名產品示範員(通常和事主是朋友)到事先預約好的家庭中,向一群婦女進行「有故事性」的示範。這些故事可以是模擬某種情況,比如說時間總是不夠用的事業女性匆匆回家,她將如何以Tupperware在最短時間內有效地弄出一道晚餐。

這個入侵全球超過100個國家地區的美國消費產品,是消費市場上的奇蹟——因為它從來不打廣告,但卻一點都沒有影響到其市場滲透力。

其茶會制度更進而影響了許多其他行銷行業,可以說是金字塔式多層次傳銷(MLM)的先驅。

在家開茶會售賣Tupperware塑料容器這類活動,在70年代也走進我國,當時許多家庭主婦成了「特百惠安娣」(Tupperware auntie),她們藉此補貼家用,交際手腕高明一點,口才好一點的,一個月賺三幾千塊不成問題,真正是生財有道。

除了回報率不錯、時間自由、可兼顧家庭、擴大生活圈子種種好處外,特百惠還有很多獎勵計劃,讓銷售員享有免費旅遊機會,為平淡的主婦生活增添樂趣。難怪除了「安娣」外,後來也有許多安哥加入這個行業。

而且這個行業一傳十十傳百,本地一度有近1萬個銷售代表(Tupperware auntie)。儘管1997年金融風暴打沉不少行業,但Tupperware auntie當時歷久彌堅,非常走紅、吃香。

70年代新加坡的Tupperware派對。這在70年代可是非常盛行的家庭式行業,很受主婦歡迎。(海峽時報)

這些「安娣」都有非常典型的形象:多半人到中年,能說會道,產品知識豐富,總是提著大大小小印有特百惠商標的名牌塑料容器到你家來開茶會,示範講解容器的各種不同用途,等茶會結束,總能做成幾宗生意。

人力部長陳詩龍醫生接受媒體受訪時就曾說,他的母親從前也推銷Tupperware容器。

2000年新時代「Tupperware auntie」更年輕,有些還是職業女性。

現在雖然沒有了Tupperware auntie來開茶會,但不少商場都還有出售Tupperware的流動攤位。

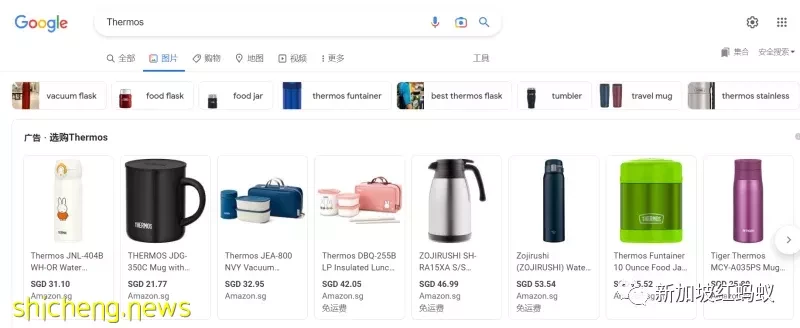

保溫瓶=Thermos flask

如果你在谷歌上搜索Thermos,出來的結果不僅是膳魔師,還有其他知名保溫瓶品牌如日本的印象(Zojirushi)以及日本品牌虎牌(Tiger)。(谷歌)

保溫瓶的開山始祖是THERMOS(膳魔師)。

真空保溫瓶的英文本應該是vacuum flask,由蘇格蘭物理學家詹姆斯·杜瓦(James Dewar)在1892年在低溫物理學研究中發明了這種儲存液化氣體的真空夾層容器——杜瓦瓶。

1904年,杜瓦的合作夥伴萊因霍爾德•伯格和另外兩位德國人以「THERMOS」為註冊品牌,製造出玻璃內膽保溫瓶,並在德國柏林成立了「THERMOS G.M.B.H公司」。

THERMOS保溫瓶一經推出立刻在市面上引起了搶購,很快在整個歐洲引發了熱潮。 此後三十多年,日本、美國等國家也都出現了知名的保溫瓶製造企業。

1978年,Thermos日本公司終於研發出商品化的不鏽鋼雙層高真空保溫瓶(Vacuum Bottle) ,並於1981年正式投入製造生產。這或許也是為何有些人會誤以為Thermos是來自日本的品牌。