新加坡位於馬來半島南端、馬六甲海峽出入口,北隔柔佛海峽與馬來西亞相鄰,南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望。

歷史上,馬來半島曾經是柔佛王國的一部分,所以新加坡才會在獨立後想著加入馬來西亞。

1819年1月29日,英國人史丹福·萊佛士爵士登陸新加坡,跟柔佛蘇丹簽訂貿易協議,開始在新加坡設立貿易港口。5年後,英國人將新加坡收入囊中,宣布新加坡是英國屬地土,由於新加坡特殊地理位置,讓他們成為英國遠東地區重要貿易港口和軍事基地。

由於新加坡被視為自由港,所以有不少人來到新加坡定居,來新加坡定居的主要有華人、印度人、歐裔人,多元中民族從而構成新加坡人口種類。

蘇伊士運河成功開通,新加坡位置越發重要,然而這段幸福時光沒有持續多久,二戰爆發後,新加坡被日本占領,並改名昭南島。

日軍統治新加坡期間,由於當地對於中國大陸抗日支援,日軍很是生氣,因而在其占領期間殺害2至5萬名華人,日軍殘暴行徑,引起了新加坡各民族強反抗。

戰爭結束後,英國人回到新加坡,不久後海峽殖民地解散,新加坡成為英國直屬殖民地。二戰結束後,民族解放運動在全球範圍內興起,不少殖民地均要求獨立,漸漸地英國已經無法維持龐大的殖民體系, 新加坡馬來西亞跟隨著這趟潮流也相繼獨立。

在英國的統治下,新加坡經歷了諸多歷史巨變的考驗。新加坡擺脫了英國殖民地的身份,可他們並沒有遠離英國,而是繼續和英國保持較為親密關係,甚至還加入了大英國協,同時繼續跟歐美國家保持親密關係,這事情也算正常,畢竟他們發展史中有太多西方影子。

在新加坡獨立鬥爭的歷程中,李光耀等人也經歷了許多曲折和挫折,但他們始終相信,與其沉湎於怨恨和仇恨,不如珍惜和感激。或許正是這種堅韌不拔的精神,讓新加坡走出了困境,最終取得了獨立。值得一提的是,新加坡在獨立後也發展迅速,成為了亞洲四小龍之一。這一點也從側面反映出,過於沉湎於怨恨之情,可能會束縛一個國家的發展。或許,正是這種寬容和感恩的心態,讓新加坡把握住了發展的機遇。或許,我們也可以從新加坡的歷史中得到一些啟示。

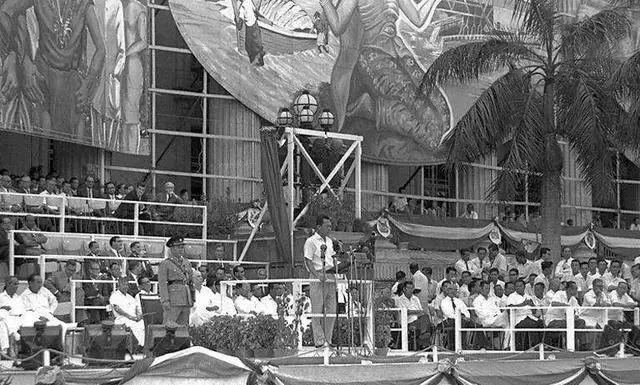

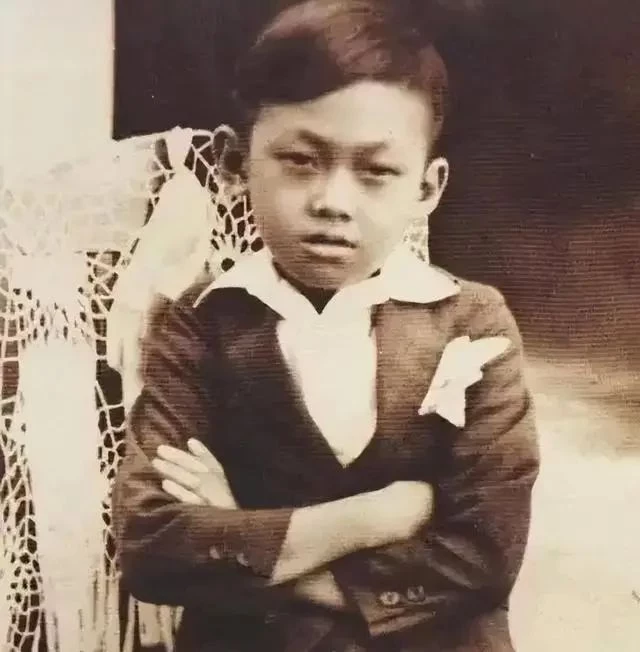

無論是個人還是國家,都應該學會寬容和感恩,珍惜當下,不忘歷史,但更要著眼未來,把握機遇,勇往直前。這或許才是我們應該追求的正能量。新加坡的歷史經歷了殖民統治和獨立鬥爭,其中李光耀在新加坡自治權爭取中功不可沒。李光耀小時候在新加坡接受英式教育,二戰結束後,他獲得大英帝國女王獎學金前往英國深造,學成歸來後得到了英國政要的支持和欣賞。

這些經歷都讓李光耀對英國懷有一份特殊情感。在殖民統治時期,英國在新加坡推動了現代化進程,如建設了完善的基礎設施和教育制度。同時,英國殖民統治也帶來了剝削和歧視,新加坡人民遭受了長期的壓迫和剝削。

李光耀是如何帶領新加坡在獨立後實現了經濟奇蹟的?李光耀在政治和經濟上所做的努力,為新加坡的未來奠定了堅實基礎。

新加坡的開埠史由來已久。英國的統治對新加坡而言是一把雙刃劍。殖民統治之下,新加坡的主權受到侵犯,老百姓淪為「三等公民」,遭受不公與凌辱。然而,英國的支持和投資也讓新加坡發展了先進的港口、建築和設施,帶來了先進科技、開化的思想與制度,培養了重要的人才。英國的殖民統治對新加坡的影響複雜而深遠。

英國在結束新加坡殖民統治時留下了豐富的制度和資源遺產。這其中包括現代化的行政管理體系、教育體系以及法律體系等。這些「遺產」為新加坡的現代化建設和國家治理提供了寶貴的支持和參考。正是出於對這些制度和資源的繼承和利用。殖民主義的本質是對被殖民地的剝削和控制,這種歷史遺留問題也給新加坡帶來了許多不利影響。

因此,新加坡人對於英國的態度是複雜而矛盾的,既有感激之情,也有對殖民主義的憤慨和反感。而隨著全球化的發展,新加坡和英國之間的合作也在不斷加深。作為一個國際化的城市國家,新加坡與英國在政治、經濟、文化等領域的交流合作日益頻繁。雙方在教育、科技、金融等領域的合作更是愈發緊密,為兩國關係注入了新的活力。儘管新加坡人對英國的態度仍然存在著愛恨交加的情感,但雙方合作的前景依然值得期待。畢竟,歷史不能改變,但未來可以塑造。

新加坡在繼承英國制度和資源的基礎上,不斷探索適合自己發展的道路,為構建現代國家作出了卓越的努力和貢獻。新加坡在塑造自己的國家形象和發展道路上,將繼續保持開放、包容的姿態,迎接更多的國際合作與交流。