01 自由開放的新加坡

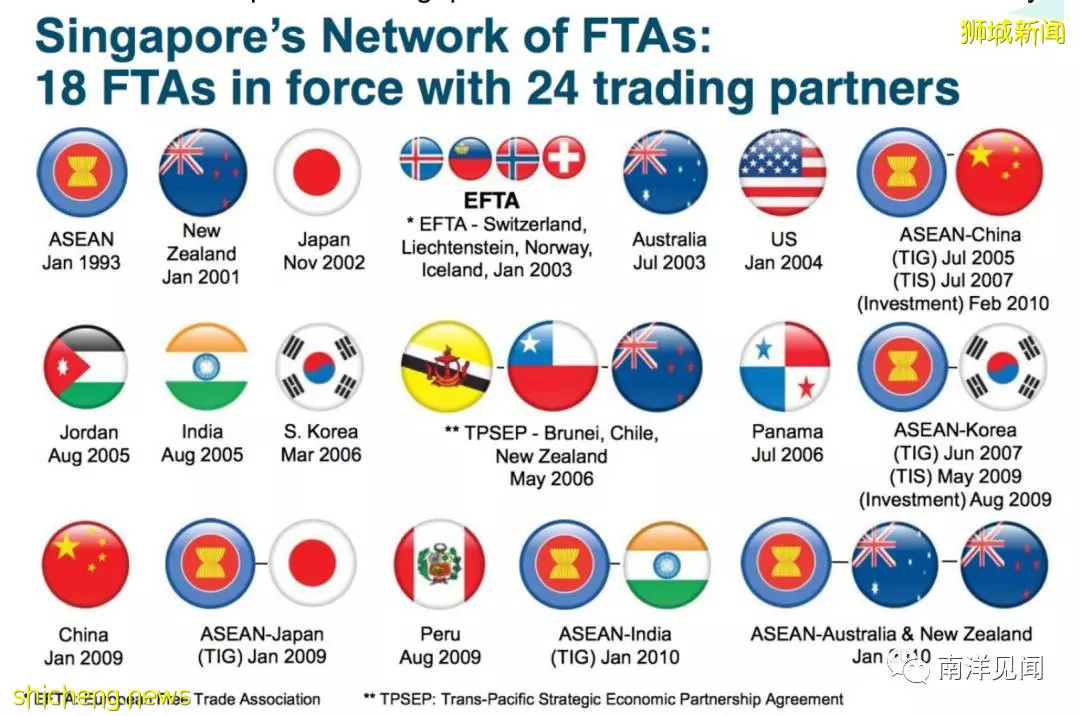

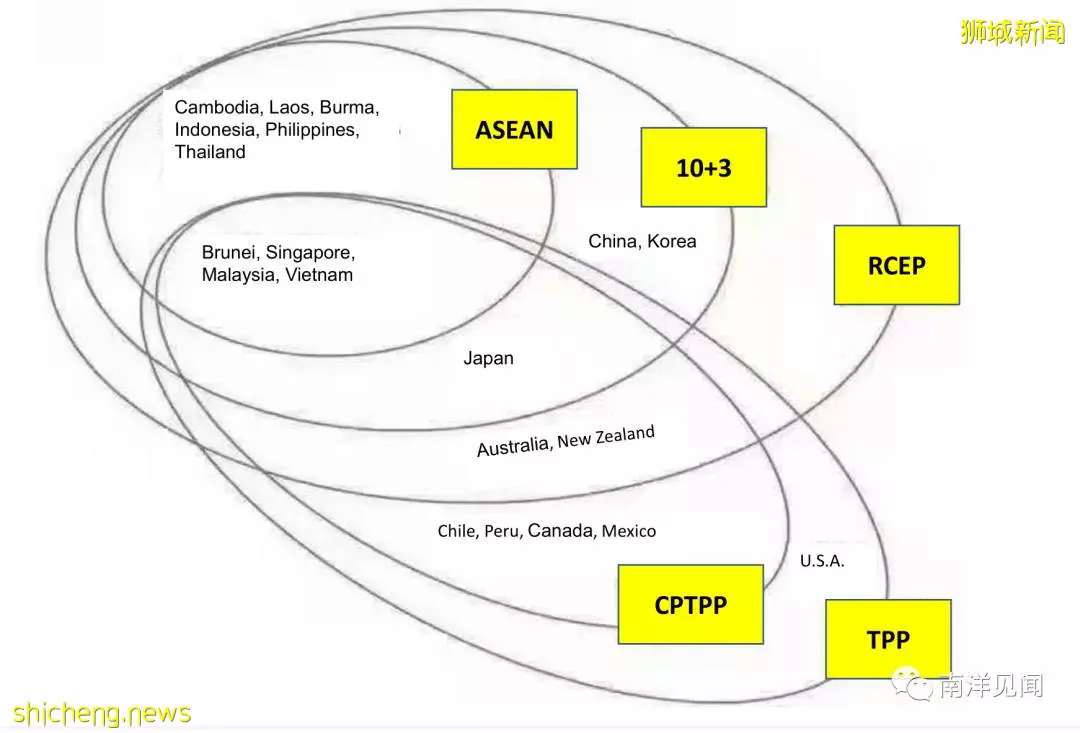

新加坡是整個東南亞最為發達的國家,也是世界的金融、貿易中心。新加坡簽署和參與了多個雙邊和區域自由貿易協定,其中就有新晉的RCEP。

新加坡自由貿易協定

新加坡政府長期鼓勵創新、對科技型企業政策友好,使之成為了眾多科技型企業的駐紮和孵化目的地國家。因此新加坡也被譽為亞洲的矽谷。

「我們一直以來都試圖吸引和鼓勵公司及企業家入駐新加坡,這是我們一貫的政策。」新加坡政府機構數字產業集團(DISG)高級副總裁兼負責人Ang Chin Tah表示,「新加坡是穩定的,可預期的。商人喜歡確定的東西,他們平時做生意已經很難了,不想很多東西還要花精力去猜。」

新加坡最主要的競爭對手香港,近年來一直面臨政治風險,這促使更多科技和金融領域的公司將總部遷往新加坡。因為在世界兩極分化日益嚴重的今天,新加坡的的中立身份是非常關鍵和重要的。

但同時,這個國家仍有許多領域需要改進。

02 創業人才緊缺

南洋理工商學院(NBS)的戰略、國際商業和創業部門主管Sam Park表示,新加坡缺乏創業人才,可能會對其創新未來構成嚴重挑戰。

雖然新加坡擁有新加坡國立大學NUS和南洋理工大學NTU這兩所世界頂級學府及其他一些優秀的學院,但依賴這一優勢是「完全不夠的」。「如今,技術創新需要各行各業吸收知識和資源。新加坡需要在眾多不同領域培養出更多優秀的人才。」

DISG 的 Ang 也認為現在公司確實很難僱到合適的人才。然而,他指出,這不僅是新加坡的情況,也是全球創新中心的情況。

「好消息和壞消息是,到處都沒有足夠的人才——即使在矽谷,他們也說人手不夠。而政府要做的工作是給與充足的資金,讓新加坡在世界立足。」

新加坡政府機構數字產業集團(DISG)高級副總裁兼負責人Ang Chin Tah

03 先吸引企業而後吸引人才

新加坡與發達經濟體和新興經濟體的緊密聯繫,使其處於一種獨特的地位:尋求進入東南亞的跨國公司和尋求進入全球市場的地區新貴都把新加坡作為重要的平台和跳板。新加坡可以利用這一點,從區域和全球市場吸引更多的企業。

「西方跨國公司尋求的增長不是新加坡本身的增長,而是東南亞區域性的增長。」

Ang引用谷歌的下一個十億用戶計劃作為例子,說明新加坡可以在跨國公司爭奪東南亞市場的計劃中扮演什麼樣的角色。在新加坡運營的谷歌項目計劃專門為新興市場開發產品。

他補充說,類似地,東南亞的科技公司可以把新加坡當作他們國際事業的「墊腳石」。

「恰恰是因為新加坡講英語,國際化,他們覺得在進入全球市場之前,這裡是一個展開翅膀的好地方。」

通過吸引來自世界各地的企業,新加坡能夠創造出「有趣的東西方融合」,形成一個全球人才庫,以補充新加坡不斷增長的本地和外國企業的用工需求。

「我們希望把所有這些企業和人聯繫在一起,這樣他們就能找到合作、就業和指導的機會,」Ang 說。

他指出,這將促使本地科技生態系統升級,形成正向循環:通過吸引人才,改善生態系統,創造更多機會,再吸引更多人才。

此外,僅僅「構建經濟基礎」讓生態系統自我成長是不夠的。只有當各種規模的本土和外國公司之間的形成協同,實現互補,技術生態系統才能變得健康和充滿活力。

「世界各地的新加坡人將開始在戴爾、谷歌、 Facebook 或PayPal的實驗室工作,但隨著時間的推移,其中一些會自然滲透到當地的生態系統中。」

「他們將創辦自己的企業,加入我們的大學,也許還會加入政府,教我們如何更好地制定政策和法規,為創業公司提供資金,制定有關數據隱私的規則,以及思考數字經濟的方向。」

04 連接世界

為了確保新加坡是一個有吸引力的地方,像 DISG 這樣的政府機構密切關注全球創新中心,如矽谷、紐約和倫敦。然而,Ang 強調:簡單地複製他們的政策和戰略是不可行的;相反,國家必須從這些領先的科技生態系統中學習正確的做法,然後根據東南亞的情況因地制宜的調整。

「我們希望確保具有包容性的、可持續的、具有強烈社會公平意識的增長。「

新加坡政府採納了矽谷的做法:在不告訴企業如何經營的情況下實現增長。

「我們希望對政府在開發技術生態系統方面的角色保持非常謹慎的態度,」Ang 表示。「沒有人比這些公司更了解其市場的變幻莫測,以及它們需要採取哪些戰略才能取得勝利——我們不能在這方面給它們提供建議。我們希望扮演的角色是促成者,確保政策對企業友好,關注稅率和教育體系。」

不過,他也明確表示,解決辦法不是讓科技生態系統「完全自由放任地發展」。「我們不能在新加坡這樣做,」Ang 說,「我們希望的增長是具有包容性的、可持續的增長,同時保持社會公平。」

雖然新加坡被稱為「東南亞的科技中心」,但是他不喜歡用這個詞來形容新加坡。

「如果我們想建立一個強大的科技生態系統,我們需要連接到其他節點,」他解釋說。「我們對新加坡的願景是成為眾多創新科技節點中的一個,連接杭州、深圳、曼谷、巴厘島、倫敦、特拉維夫以及其他即將到來的地方。」

這是一項必要的努力,因為企業和個人「在需要完成工作的時候需要從一個地方流動到另一個地方。」

「我們不應該築起高牆,或者把自己和鄰居區別開來。我們需要與該地區和世界建立聯繫。」