新加坡的小學課文,曾經收錄古代新加坡的傳奇故事,《紅山的傳說》乃其中一篇。

話說從前,新加坡海里有很多劍魚(旗魚)用堅韌的「長劍」攻擊漁民,大家都不敢出海。國王派遣饒勇善戰的軍士出戰,結果損兵折將,反而助長劍魚的氣焰。國王召集謀臣獻計,始終想不出好辦法。

男孩漢納丁前來求見:「陛下,把香蕉樹幹做成圍欄插在淺灘上,就可以對付劍魚了。」國王馬上命令兵士照做,劍魚的尖嘴卡在香蕉樹幹上動彈不得,結果被消滅。

解除劍魚危害後,漁民都很開心,國王卻終日發愁,擔憂聰明的漢納丁長大後,可能會把自己的王位奪走,於是狠下心腸追殺他。漢納丁逃到山上,最終還是慘遭毒手,鮮血染紅整座山崗。民間為了紀念漢納丁,稱這座山為紅山。

建屋局規劃的「大」紅山 (Bukit Merah) 組屋區由中峇魯、直落布蘭雅、丹戎巴葛和紅山 (Redhill) 組成,超過15萬居民住在5萬多個組屋單位里。紅山的命名並不是因為《紅山的傳說》,而是出自亨德申路 (Henderson Road) 與麟谷峇魯 (Lengkok Bahru) 之間的紅土山丘。

墳山上興建的組屋區

紅山一帶曾經是福建人墳山,麟記山(麟山亭1885-1963)和姓林山(紅山1890-1967)以惹蘭冢 (Jalan Tiong) 為界,跟附近的楊氏協源山、四腳亭、恆山亭和廣東人的綠野亭形成連綿的墳場。不過跟許多老墳場的命運一樣,都讓地給活人居住了。

▲紅山地形圖(根據2023年谷歌地圖繪製)

1955年建造的紅山弄 (Red Hill Close) 22座改良信託局組屋,見證紅山多年來的發展歷程。這些組屋暱稱「七層樓」,特色是梯形屋頂和弧形外牆。紅山弄組屋落成時,公積金購屋計劃尚未落實,政府以每月52元將單位出租給受遷徙影響的紅山鄉村居民,20多年後將這些單位賣給住戶,讓居民擁有屬於自己的屋子。

▲1955年建造的紅山弄改良信託局組屋是紅山第一批組屋。

90年代七層樓進行提升,增加額外的廚房空間,同時增建電梯方便年長居民。這些新設施並不能阻止政府重新發展優質地段的計劃,如今七層樓已人去樓空。原居民年華漸老,搬離安居多年的家,不免帶些傷感與無奈。畢竟家是心血打造出來的,四面磚牆築造的空間迴蕩著各家各戶的故事。

社工必爭之地

初期的紅山組屋區以收入偏低的家庭居多,成為義務社會團體「必爭之地」。我讀大專時,亦曾在紅山組織過「關懷兒童計劃」活動:為孩子們免費補習、組織集體活動、參觀動物園等。多年以後,他們已為人父母,早婚的甚至已經抱孫,回憶起成長的地方,依然有受寵若驚的感覺。

紅山的麟谷峇魯一帶組屋,是1961年河水山木屋區大火後緊急建成的。根據歐進福的回憶錄:他當區議員的時候,決定領軍籌募建聯絡所基金,1977年中旬飛往台北,跟當地三家電視台的管理層商討,兩個月後台視派出鑽石陣容,聯合香港和本地藝人在國家劇場的「星光燦爛晚會」義演。籌款委員會深受鼓舞,接下來兩年先後推出巨星雲集的「寶麗金」和「英保良之夜」。籌到的60萬元,加上政府雙倍津貼,此後居民有了現代化活動中心,學生也有了溫課的地方。

紅山曾經私會黨雲集,比劍魚傳說更令人觸目驚心,如今則轉型為百多萬元轉售組屋的生財之地。由於成熟地區的大型組屋有限,這些靠近市區的單位成為搶手貨,引起屋價是否「負擔得起」的熱議。當然不排除有些買家因原產業集體出售,手頭現金充裕,不惜高價買下心儀的屋子養老。

紅山中心第169座單位曾經是建屋局總部。1960年成立的建屋局,取代殖民地時代的改良信託局。建屋局在麥士威路的年代,居民經歷從租屋到擁屋的階段。80年代建屋局遷入紅山中心,重點轉移到為中上收入家庭提供更大和質量較好的單位、重建舊組屋區和組屋提升。21世紀初建屋局遷至大巴窯中心的年代,建屋局已經成為最大的「產業發展商」,面對整體人口開始老化,年輕人、組屋提升者和老年人的需求各異,塑造未來大眾住宅可謂任重道遠。

紅山工業化

新加坡自治的年代,進出口總值在7億元徘徊,轉口貿易已達瓶頸;人口則從140萬增加至近200萬,戰後嬰兒潮出生的孩子陸續進入職場,通過工業化來開拓就業機會是唯一出路。

二戰前紅山一帶已經打下工業化基礎,包括餅乾廠、玻璃廠、釀酒廠、磚廠等。洋人將飲食文化如英式下午茶、蛋糕和餅乾傳入本地,太豐東主李俊承引入英國自動化科技來生產餅乾。馬來亞航空公司(後來改組為馬航和新航)乘客享用的馬里餅乾和火炬牌糖果,都是太豐的產品。馬里餅乾的出現可追溯至19世紀末英國王室婚禮,當時倫敦的糕點業者特地為這場盛宴發明新口味奶油餅,本地產商將它普及化,成為平民百姓都可以享用的大眾美食。

▲新加坡玻璃廠研發與製造各種汽水玻璃瓶

新加坡玻璃廠是本地唯一的玻璃瓶製造商,從前的汽水瓶、啤酒瓶、醬油瓶等都由它製造。玻璃廠於二戰後成立,產品外銷與內需各占一半。玻璃廠成立研發部門,成功推出深受消費者喜愛的三種顏色玻璃器皿,為純無色透明容器增添時代感。

熔爐是製造玻璃產品的主要生產器材,每生產8.5噸玻璃產品,就必須消耗1噸燃油,酷熱的工作環境成為員工離職的理由。80年代初在裕廊設立新廠時,新加坡玻璃廠引進自動化熔爐,燃油消耗量降低了,勞動力亦從約千名員工減少四成。熔爐員工以前每天必須喝10杯水來補充身體流失的水分,現在只需要兩杯。

▲讓早期紅山居民「原地工作」的紅山工業區

紅山組屋區落成後,組屋外圍的輕工業工廠為居民提供「原地工作」的機會。紅山職業學校招收學業欠佳,但對工藝技術有濃厚興趣的中二學生,廠家為職業學校畢業生推出學徒訓練計劃,工業前景欣欣向榮。職業學校完成使命後,原址創建新協立綜合設施 (Enabling Village),這個特別設計的包容性社區空間,為殘障和特需人士提供職業培訓和就業配對等服務。

▲紅山職業學校原址創建新協立綜合設施 (Enabling Village),為殘障和特需人士提供職業培訓和就業配對等服務。

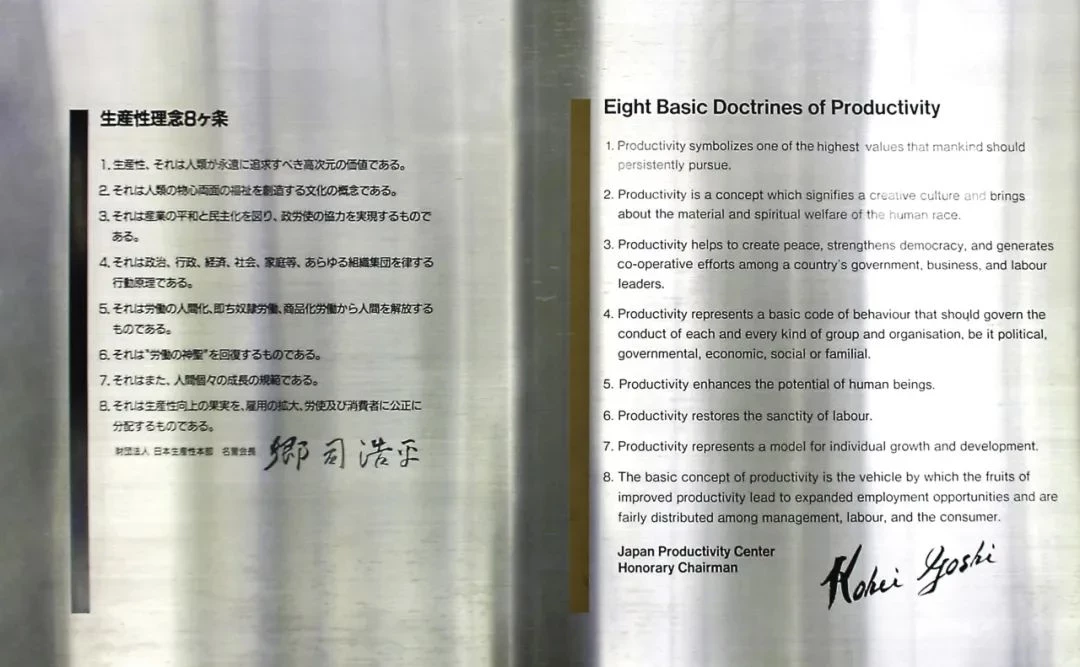

前國家生產力局是紅山工業區的重要地標。80年代工業轉型,從勞工密集邁入高增值的精密工程領域,國家生產力局負責提升工人技能,提倡「學日本,看日本」,全國興起一股哈日熱潮。日本成功落實的品管圈、即時管理 (JIT)、看板管理 (kanban management)、全面品質管理 (TQM) 都是考察學習的對象。日本生產力中心名譽會長鄉司浩平饋贈的8句真言,鑲在前國家生產力局大堂上,鼓勵勞資政繼續合作,貫徹通過員工、制度、領導相互配合來提升的社會發展理念。這套體系在日本發揚光大,使日本產品從「水貨」脫胎換骨,成為品質與創意的佼佼者,並且從技術仿造轉型為科技研發,急起直追成為經濟大國。多年來,這套生產力模式對新加坡社會發展舉足輕重。

▲前國家生產力局大堂,日本生產力中心名譽會長鄉司浩平饋贈的8句真言。

百年古廟

紅山最古老的遺蹟,就是創建於光緒五年(1879年)的麟山亭北極宮。1960年代政府徵用麟記山墳場的時候,古廟獲得保留。根據顏氏公會的資料,顏應麟(顏麟)創立麟記商行經營燕窩生意。1866年左右,他將部分土地捐獻給福建會館作為麟山亭義冢,部分保留為顏氏家族墓地。麟記路、麟谷峇魯、麟記山等都以他的商號命名。

▲百年墳山古廟:麟山亭北極宮

紅山弄的真龍宮聯合廟,由三間百年古廟真人宮、龍山亭、介谷殿,以及較新的萬仙廟組成。聯合廟反映民間信仰的沿革過程,由於原來的土地被徵用,信徒為廟宇尋找新地點,形成眾神共處同一屋檐下的現代格局。

▲真龍宮的傳統建築結構

30年地契到期時,聯合廟在紅山弄原址重建,外觀呈現代風格,殿堂則保留傳統建築結構。最明顯的例子就是榫卯結合的斗拱,屋檐與棟樑通過此活動力學結構,達到支撐和防震的目的,將手藝,美學與科學融為一體。

所謂「上樑有如人之加冠」。中梁是結構力學的重要位置,宗教意義上則具有廟宇、天地、神靈與人的溝通含義。上中梁的時候,聯合廟鄭重其事,邀請魯班師傅的18代弟子,從中國前來為新廟加冠。參觀這座金碧輝煌的聯合廟時,不妨多加留意這些別具風味的傳統特色。

學校與重生

大家熟悉的顏永成中學,原身為百多年前顏永成創辦的英華義學 (Anglo-Chinese Free School)。顏永成受教育不多,但意識到掌握英文能力的重要性,決定建立一所同時教授中英文的學校,在直落亞逸創建校舍,讓所有貧困學生免費入學。上世紀50年代,顏永成學校由小學轉為中學。真龍宮聯合廟旁的顏永成小學沿用顏永成的名字,那是由亞歷山大山、河水山、亨德申,以及熱心教育的豬農和鄉紳們成立的更生小學合併的新學校,跟英華義學沒有直接關係。

冠病疫情管制期間,達善中學舊校舍已翻修為城市農場 City Sprouts,讓廢置的校舍負起農業教育的功能,溫室則開放給公眾租用。農場走的不是量產路線,而是讓公眾了解農作物的種植過程,或許在支持本地農產品方面,能起著潛移默化的功用。

▲城市農場 City Sprouts

全面工業化的年代淘汰全島多個農場,本地從農作物自給自足變成依賴進口。冠病疫情爆發時,讓我們意識到作為食品進口國供應鏈危機所帶來的衝擊,正在快馬加鞭地朝「30·30願景」前進。希望這個年代結束時,本地農產品足以提供30%的國人需求。不過務農跟其他商業投資一樣,普遍受到高昂的土地、水電、科技農場資金等影響,因此有些業者提出戰略資源的概念,要求將農業提升至國防戰略的規格,由政府撥款給予輔助。

從古老的劍魚傳說到建屋、工業化與振興農業,紅山傳達著恆古不變的信息:居安思危。智慧國願景,亦應有危機意識;窮則變、變則通、通則久。在現實中變通才可能擁有明天。

參考文獻:

[1]「A Walk Through The Old Neighbourhood-Redhill Close」, https://remembersingapore.org/2011/12/08/old-neighbourhood-redhill-close/accessed 9 November 2022.

[2]Kwek Li Yong, 《My Queenstown Heritage Trail》, My Community 2014.

[3]「The Gans」, https://ganclan.sg/en/node/895 accessed 2 November 2022.

[4]麟山亭北極宮碑記。

[5]歐進福,《回首向來蕭瑟處——歐進福回憶錄》,玲子傳媒2022,ISBN 9814992526.

[6]《山南山北走一回(5)——歸宿·新加坡華人墳山》,https://singaporehistoryworkshop.wordpress.com/2011/10/23/山南山北走一回-(5)-歸宿-新加坡華人墳山/accessed 31 October 2022.

(作者為英國皇家造船師學會會員、自由文史工作者)