說起南洋,人們總不禁想起那個充滿浪漫主義色彩和帶著些許神秘的民族。

峇峇娘惹。

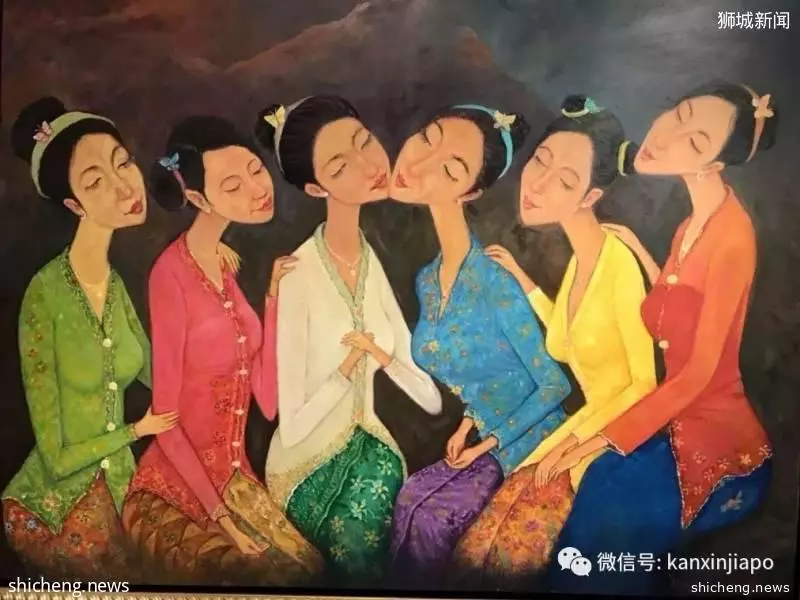

娘惹服飾、娘惹器皿(綠森林藝術坊提供)

什麼是峇峇娘惹?

峇峇娘惹(或稱土生華人、僑生華人)是15世紀到20世紀存在於馬來亞半島和印度尼西亞群島的一個特殊族群。

宋元之後,歷史典籍中開始有中國人到新加坡居住並與中國通商的記錄。

14世紀,中國造船技術已經達到一定水平,所造船舶可以航行到日本、東南亞。

明朝是中國歷史上海禁最嚴的朝代。永樂年間,除了朝廷主持的鄭和下西洋之外,不許民間私自出海。其他大部分時間實施海禁。

到了清朝,雖也有海禁,如順治、康熙年間,但比較起明朝是寬鬆許多,尤其在簽署北京條約開放華工出境之後,更是自由。

在15世紀明永樂年間到19世紀清咸豐年間下南洋的,算是南洋最早期的中國移民。

峇峇娘惹跟鄭和什麼關係?

許多在東南亞尤其是馬六甲地區的土生華人,都自認是鄭和下西洋時默許士卒與馬來半島土著婦女通婚之後所繁衍的後代。

由於他們遷徙較早,在生活和文化上發生了極高程度的本土化,稱為「土生華人」或「僑生華人」。相對他們來說,北京條約之後南下的華人移民則是百分百的華人,兩者形成鮮明的對比。

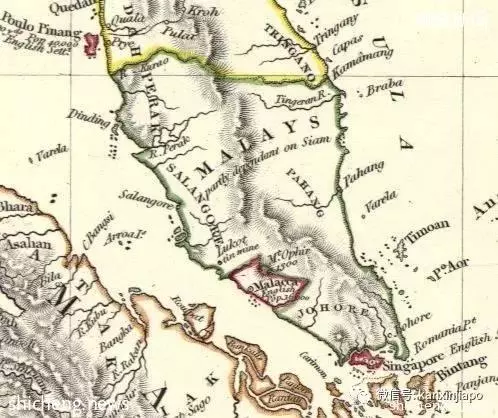

土生華人分布相當廣,在英屬海峽殖民地(檳城、馬六甲、新加坡)、荷屬東印度(印度尼西亞)之爪哇、泰國普吉島都有存在。

檳城、馬六甲、新加坡(那三個標紅的)於1826年成為英國「海峽殖民地」。

當時馬來半島人口有兩個特點,一是華人移民人口尚屬於極少數,一是當地人口男女比例懸殊。

於是,一些女性爪哇人(Javanese)、巴塔克人(Batak)、巴厘島人(Balinese)、尼亞斯島人(Nias)、武吉士人(Bugis)以女工身份進入馬來半島。富裕的華商有時把家裡的異族女傭收作妾侍,或是娶了馬來女性為妻,並有了混血子嗣。

這些夫妻之間很自然地用當地通行的馬來語溝通。丈夫雖能說馬來語,但不是母語,掌握能力有限,在交談中丈夫難免夾雜漢語方言詞彙和語法習慣,長此以往,便形成了一種獨特的峇峇馬來語(Bahasa Melayu Baba),自成一派,並且成為土生華人的母語,也成為土生華人最基本的文化特徵。

現存馬六甲的峇峇富商故居。

不同地區的土生華人所掌握的峇峇馬來語當然也有方言差異,例如,檳城土生華人的峇峇馬來語受閩南語影響較多;馬六甲土生華人由於移民歷史更久遠,而且華人於人口比例比檳城低一些,所以馬六甲的峇峇馬來語受正統馬來語影響較多;吉蘭丹州土生華人則受到泰語的一些影響。

在信仰上,土生華人多沿襲華人信仰如道教、儒教、佛教和華人民間信仰。2004年聯合早報記者莫美顏報道,她引述新加坡土生華人協會副會長黃萬慶說,土生華人對華人傳統文化最執著,也保留得比較完整。

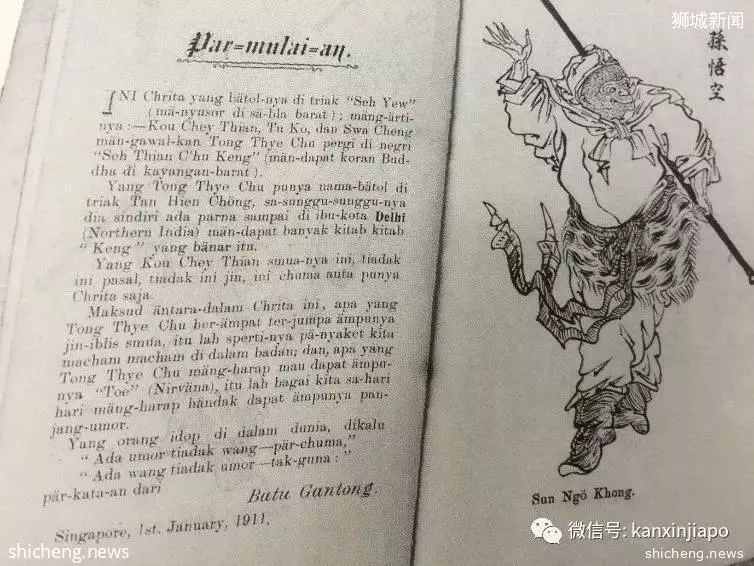

上世紀初,有人把一系列中國古典文學(包括《西遊記》)翻譯成峇峇馬來文(詳情見後),土生華人通過這些翻譯作品加深了對齊天大聖的認識,對他也更加景仰,因而形成一股祭祀熱潮。他們稱孫悟空為「大聖爺」「大聖佛祖」,相信齊天大聖法力無邊,可以協助信眾減輕病痛,並為他們指引正確的方向。

他們跟馬六甲及檳城的土生華人一樣,建立了祭祀「大聖佛祖」的廟宇,如上世紀初葉由一批土生華人創立,1961年正式登記的保安宮。保安宮的主神是「伍位齊天大聖」,即手持五種不同兵器的五個齊天大聖,很有特色。

在飲食上,土生華人形成一套特色鮮明的獨特風格。比如這篇文章就介紹了他們的過年菜:帶你走進傳說中的新加坡娘惹家庭新春家宴

娘惹畫作品(綠森林藝術坊提供)

在峇峇馬來語中,「峇峇」是從興都斯坦語和波斯語借來的詞彙,用於尊稱祖父母,後來用以統稱土生華人男性。由於當時新馬社會主流語言是閩南語,「娘惹」(Nyonya)一詞初創時是按閩南音翻譯,念作「尼喲亞」,相信是借了義大利語「祖母」(Nonna)或葡萄牙語「夫人」(Donha),後來用以統稱土生華人女性。

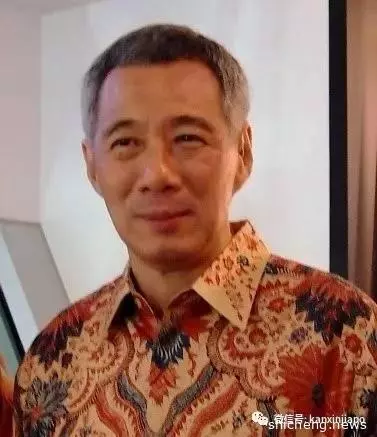

原來他是峇峇?!

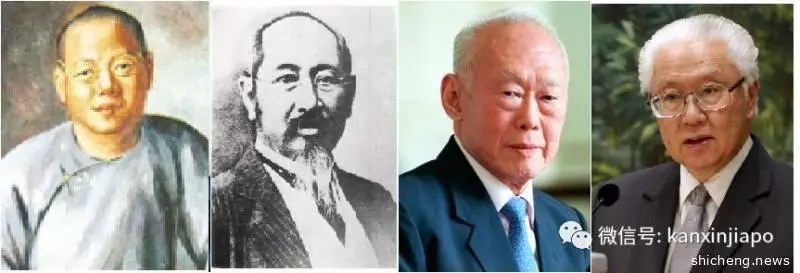

在19世紀,土生華人在新馬社會扮演很重要的角色。在近代新加坡,一些著名僑領就是土生華人,如陳篤生、章芳林、陳若錦、佘連城、林文慶、宋旺相等。到了現代新加坡,林有福(新加坡自治邦第二任首席部長)、李光耀、杜進才、吳慶瑞、林金山(四人皆為新加坡共和國建國元老)、黃金輝(新加坡第四任總統)、陳慶炎(新加坡第七任總統)等也是土生華人。在這些人當中,除了李光耀一人終身認真學習並掌握華語之外,其他諸人華語水平極其有限。

左起:陳篤生、林文慶、李光耀、陳慶炎

土生華人是父系社會,講究傳承源自父親的中華文化傳統,而不是母親的馬來或其他文化傳統。因此,土生華人儘管客觀上失去對中文的掌握,但是,主觀上大多仍仰慕並認同中華文化。

19世紀末,新加坡僑領林文慶等主張「海峽華人改革運動」,推崇儒家思想,強調仁愛、孝義等傳統價值觀,即是一例。

19世紀中葉之後,大量華工南下,帶來了通俗易懂的中國民間文藝,尤其是戲曲、民間故事和傳說,對土生華人產生強烈的吸引力,形成市場需求。於是,便出現了羅馬化峇峇馬來文(Romanised Malay)翻譯的中國小說和民間故事作品,成為新馬文學史上一個特殊的文化現象。

峇峇翻譯中國故事

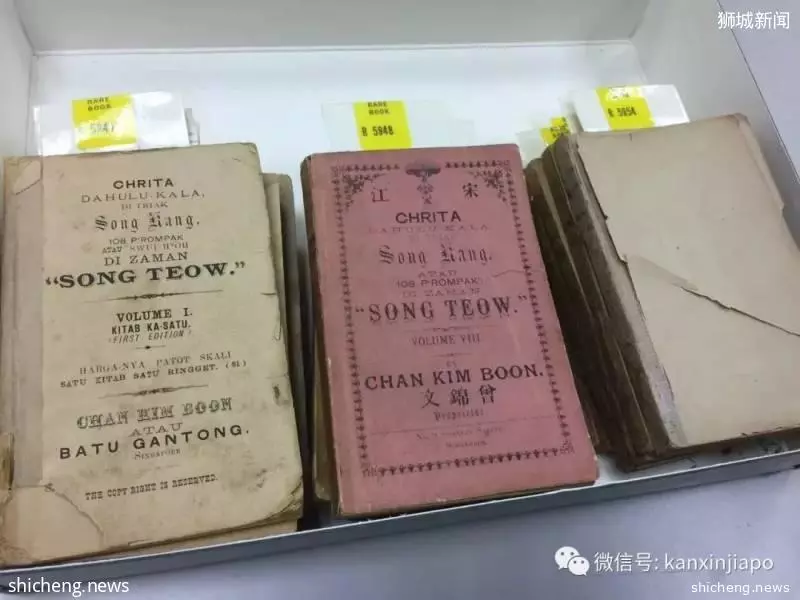

根據馬來亞大學、馬來西亞理科大學、馬來西亞國民大學、馬來西亞國家語文局、新加坡國立大學圖書館、新加坡國家圖書館、大英圖書館等藏書機構的館藏圖書資料,在新加坡出版的的峇峇馬來文中國小說、民間故事有76種。

新加坡國立大學圖書館館藏峇峇翻譯文學書冊。

峇峇馬來文翻譯作品的發展可分為三個階段。

第一階段是1889年到1929年為初興階段,40年內出了32部作品,除了1925年到1929年這個五年期間因第一次世界大戰引發的經濟蕭條帶來的影響,出現了短暫空白,沒有作品面世。

第二階段是1930年到1939年,十年內出了40部作品,是鼎盛時期。

第三階段是1940年之後,只出了三部作品,出版年份分別為1950年、1963年、1985年。此階段為沒落期。

從題材上看,這76部作品可以分歷史、言情、俠義、志怪、公案、宗教、笑話等類。

參與峇峇馬來文翻譯文學的人可以分幾種角色——譯者(Translator)、助手(Helper)、中文文本口述者(Chinese Reader)、羅馬化馬來文譯者(Romanized MalayTranslator)、編者(Editor)、插圖畫師(Illustrator)等。

曾錦文這部名叫Kou Chey Tian《猴齊天》,其實就是西遊記故事。

峇峇馬來文翻譯文學題材主要有:歷史演義類,如《三國》《岳飛》《孫龐演義》《薛仁貴徵西》《薛仁貴徵東》《狄青五虎平南》《後列國志》《三下南唐》《正德君游江南》《楊文廣徵南閩》《姜太公》《王昭君和番》《洪秀全》《臭頭洪武君》《趙匡胤》等。

有言情類,如《杏元小姐》《鳳嬌李旦》《五美緣》《秦雪梅》《賣油郎》《紅面小姐》《八美圖》《菊花小姐》等。

有俠義類,如《宋江》《五鼠鬧東京》《天豹圖》《飛劍二十四俠》《一枝梅·七劍十三俠》《一枝梅·七子十三生》《一枝梅平山賊》《大鬧三門街》等等。

有志怪類,如《雷峰塔》《雜說傳》《西遊/猴齊天》《封神》《李哪吒》《封神萬仙陣》《濟公活佛》等等。

當然也少不了公案類,如《秦世美》《三合寶劍》《七屍八命事》《三合明珠寶劍》等等。

峇峇翻譯文學始祖

曾錦文(1851-1920年),祖籍福建侯官縣(今閩侯),生於馬來亞檳榔嶼(今馬來西亞檳城 Penang)。他童年在檳榔嶼大英義學(Penang Free School)受教育,家裡聘請私塾老師回家教授中文。因此,他能掌握馬來文、英文、中文。

同治五年(1867年),左宗棠和沈葆楨創辦福建船政局和船政學堂,大力延聘人才。曾錦文在大英義學畢業之後,1866年6月北上福州。翌年進入新開設之福州船政後學堂學習航海和駕駛。

但是,曾錦文體弱,不堪從軍,並未從船政學堂畢業,而是轉為副教習(助教),大約為期六年,教授測星航海、語文、數學、輿地等科目。福州船政學堂是中國第一所海軍和海事技術學校,最早是由洋教習來授課。開課當時,正監督日意格和副監督德克碑都身在歐洲,只好「暫以監督秘書博賴和新加坡人曾錦文代課」。

曾錦文之所以能轉任副教習,大概是因為他掌握中英文,能夠協助洋教習上課。船政學堂的早期學生、後來北洋水師的許多軍官如鄧世昌和薩鎮冰等都曾經上過曾錦文的課。