為了解椰漿飯和米暹的由來,淡馬錫理工生朱宣澂和林爾卡芷怡走訪裕華村熟食中心,訪問多名攤販搜集資料。義安理工生傅奐榕則擔任「新加坡小販文化巡迴展」義工,為申遺行動宣傳。

奔走熟食中心採訪攤販、研究本地美食了解由來,不少青年為我國小販文化申遺行動盡一分力。

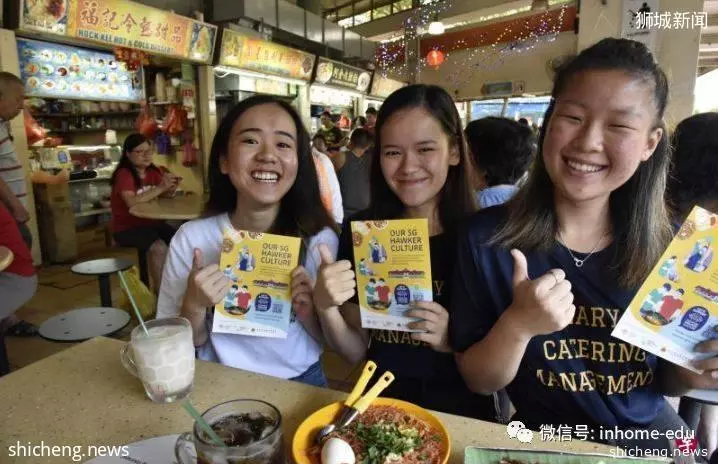

不少青年主動為我國小販文化申遺行動盡一分力。朱宣澂(右起)和林爾卡芷怡去年就研究了椰漿飯和米暹的文化價值,傅奐榕則擔任「新加坡小販文化巡迴展」義工。(特約伍書永攝)

淡馬錫理工學院烹飪及餐飲承辦管理課程的朱宣澂(18歲)和林爾卡芷怡(17歲)就是其中兩名熱心青年。兩人是在去年11月通過專題作業,研究椰漿飯和米暹的文化價值。

朱宣澂接受《聯合早報》訪問時坦言,有關椰漿飯的文獻一般以馬來文書寫,對研究帶來挑戰。因此她走訪了裕華村熟食中心,親自與攤販對話搜集資料。

「一名女攤販分享說,由於馬來族群當年居住在沿海地帶,因此以椰子為主要食材,才開創了椰漿飯。椰漿飯過去也用椰葉包裹,一包只要1元。」

林爾卡芷怡研究米暹時,則走訪了勿洛一帶的熟食中心四次,並在過程中結識了售賣娘惹米暹的30多歲華族老闆。

「他說他是從一名峇峇那裡學習這門手藝。小販攤位一般由較年長攤販經營,因此能夠認識這麼年輕又對美食有熱忱的人,我覺得很開心。」

此外,還有青年擔任「新加坡小販文化巡迴展」義工,為申遺行動宣傳,義安理工學院商業與社會企業系課程學生傅奐榕(19歲)就是其中一人。

傅奐榕說:「我從巡迴展中發現,其實有很多同齡人都支持小販文化。我跟朋友也經常會到熟食中心吃夜宵,這都構成我們集體回憶的一部分。」

「新加坡小販文化巡迴展」是由國家文物局、國家環境局和全國商聯總會攜手推出,去年10月底打響第一炮後,目前在裕華村巴剎與熟食中心展出。

社區、文化及青年部長傅海燕昨早也走訪該巴剎,呼籲攤販和食客支持我國為小販文化申遺。