大坡余東璇街屹立著兩棟中西合璧的老建築——裕華國貨和大華戲院。裕華國貨前身為南天大酒店,大華戲院則為天演大舞台。兩座建築物原來的招牌都出自星洲三大書法家之一譚恆甫,如今大華戲院外牆上「天演大舞台」五個魏碑體風格的大字以瓷磚複製,其中「演」字是少了一點的。書法家都有創字凸顯特色的習慣,譚恆甫也不例外。

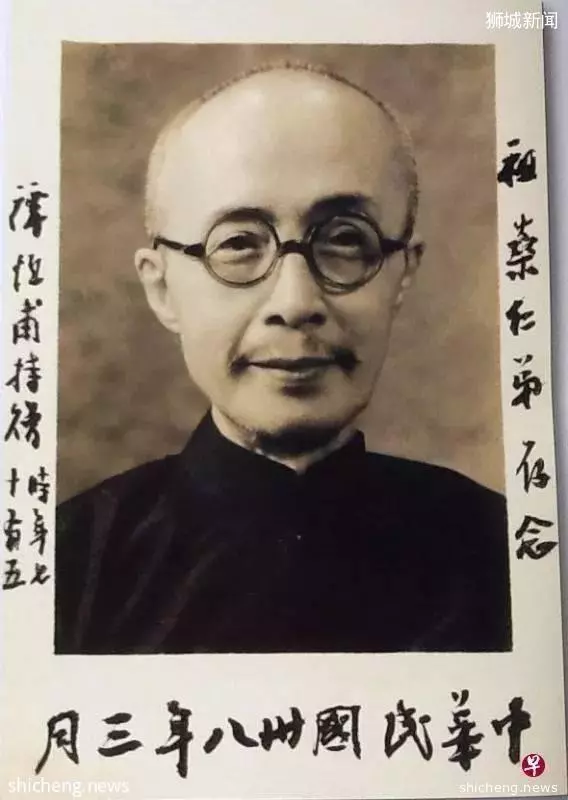

譚恆甫攝於1949年。

因介紹過這幅招牌墨寶,結識譚恆甫的孫女譚淑瑜,拜訪譚家,除了近距離見識書法家真跡,也聽譚淑瑜(68歲)和姐姐譚淑儀(70歲)為我們追述一個消失的時代。

譚恆甫的二女兒(左)和三女兒的合照。

創辦私塾「有恆學校」

對於祖父的事跡,譚氏姐妹主要是通過二姑譚惠明和父親譚寶坤生前的口述。

譚恆甫乃晚清秀才,祖籍廣東新會天河南邊村,對古文和書法造詣深厚,不論招牌上的楷體,或是瘦勁挺拔的篆,都獨出己意。

譚恆甫曾應國民黨邀約,在廣州政府機關擔任秘書,不過他偏好教書弄墨,對官職興趣不大,沒多久便辭官,在廣州開「補習所」教導男女學生習字。

孫中山逝世後,譚恆甫擔心民國政府中止方言教學,也挂念來到新加坡後音訊全無的大兒子。跟同鄉梁啟超商議後,決定變賣家產,一家八口來新加坡。

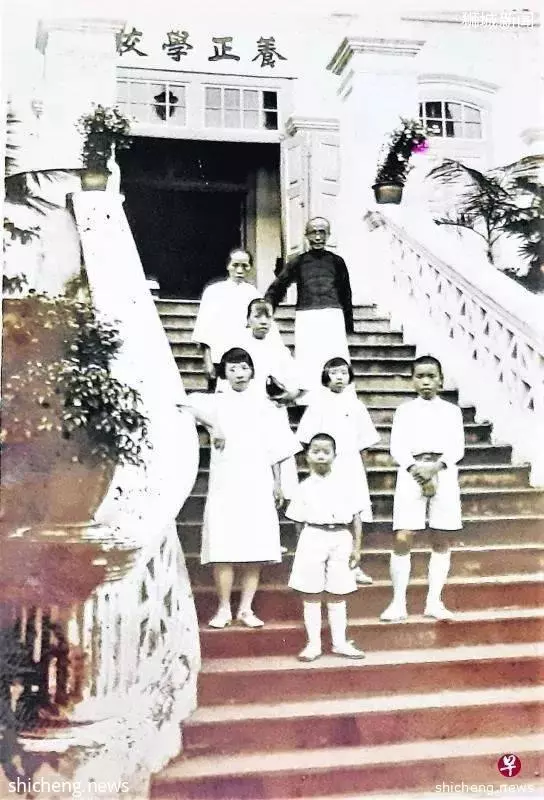

根據《南洋商報》刊登的《粵省書家抵叻》(1927年8月2日),57歲的譚恆甫於該年來新加坡,在大門樓(Club Street)的養正學校教導書法,由於工作清閒,決定另外開班授徒。

譚恆甫初抵新加坡,跟家人在養正學校合影。

譚恆甫租下長泰街(Upper Hokkien Street)長泰廟右側門牌17號的店屋,三樓是家人安身之所,二樓是他創建的有恆學校,一樓則出租給人做貨倉。有恆學校教導「字學」,也就是古文和書法,譚恆甫和二女兒譚惠明分別執教高年級與低年級。

當時大坡有數十家私塾,教書先生滿腹經綸,只惜生不逢時,面對動盪的中國局勢,移民到新加坡安貧樂道,誨人子弟。有恆學校的學費比較高昂,但附近居民還是慕名將孩子送來。久而久之,街坊習慣稱有恆為「譚恆甫」,校名都差點給忘了。

譚恆甫於1954年初逝世,私塾跟著關閉。譚家搬到二樓,將三樓分割成多個小房間出租,一樓改為海嶼郊,也就是早年的海產店。隨著市區重建,老地方改頭換面,成為現在的芳林熟食中心。譚家於1960年代末跟街坊道別,搬遷到剛完工的第一批大巴窯組屋。

日文官有意拜師

過去牛車水商家近水樓台,請譚恆甫揮毫獻墨,招牌大字每個一元,頌詞二元,條幅三元(《南洋商報》1928年6月4日),名家真跡壓陣的金字招牌懸掛大門上,為店鋪生色不少。隨著老店一家家地消失,老書法家的牌匾亦幾乎絕跡,筆者最近才在三巴旺山住宅區(Sembawang Hills Estate)無意中發現譚恆甫的墨寶「順發」。當然,顯眼的「天演大舞台」最能讓人緬懷前輩的風采。

譚恆甫的學生包括現代書法家徐祖燊(95歲)和曾守蔭(81歲),他們的墨寶在廣惠肇碧山亭、番禺會館、南洋孔教會和精武體育會等展示。

譚氏姐妹表示,祖父對於 「賣字」挺不自在,他認為書法怡情養性,不應當作商品來交易。無奈現實逼人,只好賣字求溫飽。

她們還聽長輩說日軍占領時期,鄰居帶領著一群日本軍官咚咚咚地操上有恆學校,大家都以為老先生此命休矣。原來日本文官久仰譚恆甫大名,有意拜師學藝。文官登門習字的時候,順便捎來米糧食物,由譚家分派給街坊。長泰街有軍政府關照,街坊的日子自然好過多了。

古書教英文

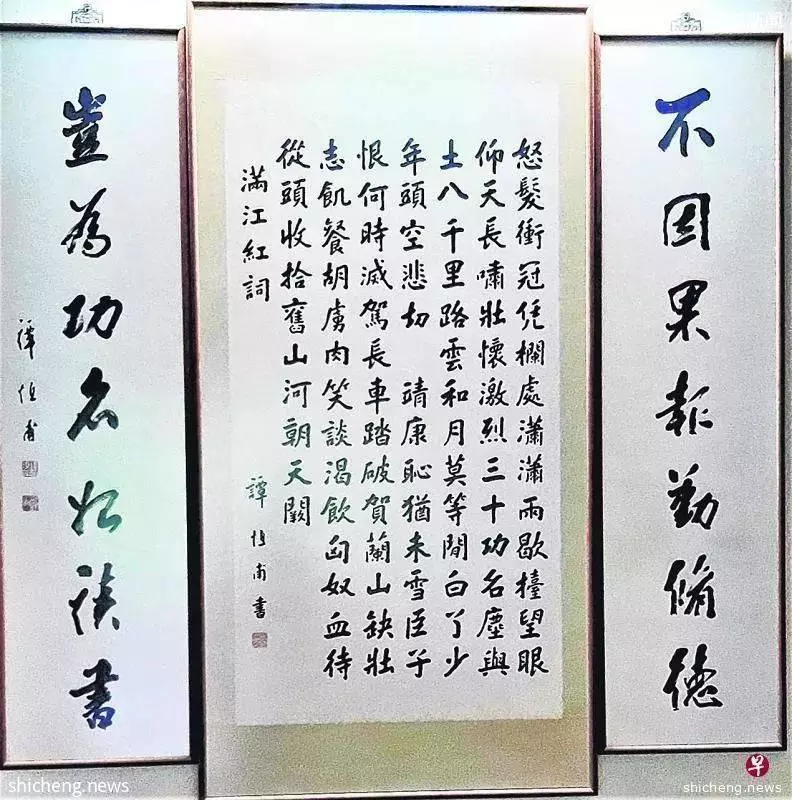

譚氏姐妹溫文儒雅,讓人聯想到大家閨秀,知書識禮的電影情節,或許這就是傳統的家教。入門的對聯「不因果報勤修德/豈為功名始讀書」,晚清秀才的人生觀融入其中。

譚恆甫的對聯「不因果報勤修德 豈為功名始讀書」與《滿江紅》詞。

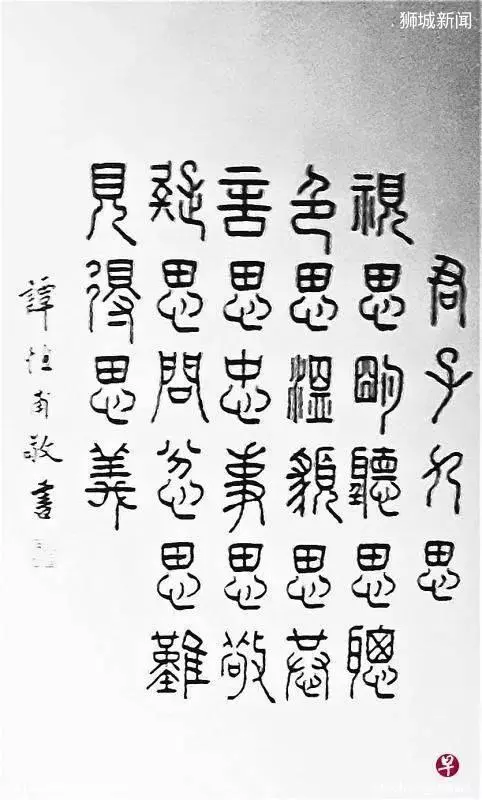

譚氏姐妹自小背誦三字經,古書教導做人處事之道,是當代教學欠缺的。譚淑瑜印象最深刻的是祖父的墨寶「君子九思」,在二姑的薰陶下背得滾瓜爛熟:「視思明,聽思聰,色思溫,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思問,忿思難,見得思義。」君子九思也是父親譚寶坤用來教導孩子用的,犯錯的時候就用其中一思來訓話,潛移默化下,九思已經成為人生的座右銘。姐姐譚淑儀則較喜歡「敏事慎言」,做人要多做實事,不亂說話。

譚恆甫的《君子九思》。

譚寶坤跟建國總理李光耀是同時期在萊佛士書院念書的校友。譚恆甫認為多掌握一種語言,就可以開拓更廣闊的天空,決定讓兒子讀英校。

1948年譚寶坤成親的時候,婚禮安排在岡州會館。結婚證書上除了新人,還有雙方的主婚人、介紹人和證婚人,讓我們回顧婦女憲章尚未成型的年代,社團倡導的文明婚姻已率先開啟一夫一妻,白頭偕老的先河。

譚恆甫古書以中文拼音教英文。

譚氏姐妹保存著祖父的「子曰」古書和多幅書法。原來當年的古書還教英文,譬如日出(Sun rise)為「生而哀唉史」,下午(Afternoon)為「矮夫脫儂痕」。墨寶都由父親精心鑲制,選用的材料、框架、顏色一絲不苟,對譚恆甫的尊崇不言而喻。