由於中南半島及馬來半島的阻隔,從東亞去往中東、歐洲、非洲的海運,必須繞過馬來半島最南端,進入馬來西亞和印尼之間的狹長水道,而後才能駛向浩瀚的印度洋,最終抵達目的地。

這條狹長水道就是著名的馬六甲海峽,也是當前最繁忙的國際航道。新加坡位於馬六甲海峽入口處北側,與馬來半島最南端隔著寬僅1~5公里的柔佛海峽。雖有柔佛海峽相隔,但從地理釋義上,仍將新加坡歸入馬來半島範疇,堪稱「半島南端的明珠」。

新加坡歷史

在古時,東南亞同中國就有著緊密聯繫。7~14世紀時,馬來半島及巽他群島存在著一個信仰大乘佛教的王國,宋時稱之為「三佛齊」。1299年(對應中土元朝),該國一位王子來到新加坡島建立「新加坡拉國」,梵文意為「獅城」。

明朝時稱新加坡為「淡馬錫」,淡馬錫也很不容易,北面是強國暹羅(泰),南面是爪哇島的滿者伯夷(該國曾抗住元朝攻打)。也因此淡馬錫五世而終,於1398年被滿者伯夷侵占,此前一年,三佛齊已被滿者伯夷拿下。

三佛齊即室利佛逝

「野火燒不盡,春風吹又生」,到1402年(明成祖即位年),一位逃亡的三佛齊王子,於馬來半島北端建立滿刺加國,即馬六甲王朝。為使滅國悲劇不再重演,滿刺加國蘇丹曾拜謁明成祖並被納入朝貢體系,由此平安無事百餘年。

然而幸福的日子總是太短,滿刺加被葡萄牙殖民者所滅,先後兩代國王率領殘部進行了20多年抵抗,最終與葡萄牙談和並建立柔佛王國,新加坡島也在王國範圍之內。

馬六甲王朝

弱小的柔佛王國延續著之前的艱難,在周邊勢力滲透蠶食中苦苦支撐,直到英國人終結了這一切。1824年,新加坡被割讓給英國,1914年英國全面控制柔佛。

綜上所述,新加坡同三佛齊,以及由三佛齊演變而來的多個馬來半島王國淵源頗深。

與大馬的分分合合

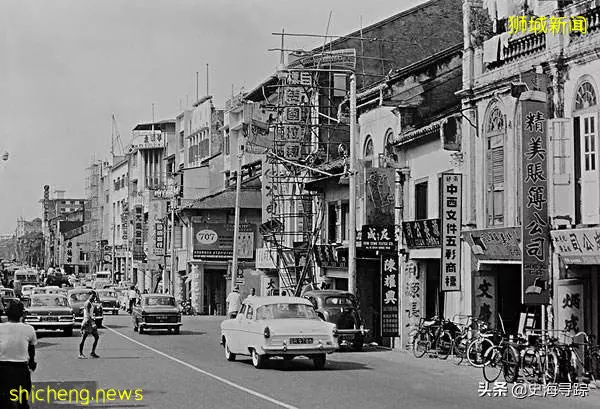

由於地利之便,和蒸汽機普及引發航運的興起,新加坡空前繁榮。英國也相當重視這塊寶地,稱之為「東方直布羅陀」。

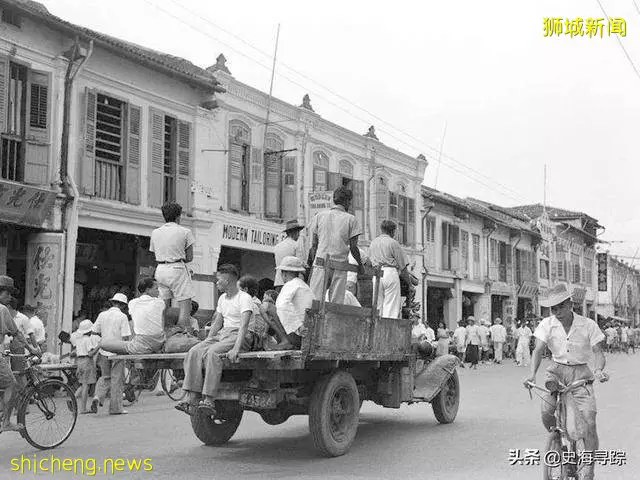

二戰後,曾被日軍驅逐的英國重返新加坡,但已是今非昔比。戰火已將英國摧殘的傷痕累累,再無力掌控龐大的殖民體系。包括新加坡在內的各殖民地人民,通過各種途徑要求更多的權力。

1959年,新加坡成為自治邦(尚未脫離英國),李光耀為首任總理。

1961年馬來亞首相東姑拉曼宣布了一個宏偉藍圖,將馬來亞(今馬來西亞在馬來半島上的領土)、汶萊、新加坡、沙撈越和北婆羅洲(均位於加里曼丹島北部),組成馬來西亞。

此提議得到新加坡積極響應,並在1963年正式加入馬來西亞。

正如「熱戀中滿是美好,過日子卻要面對柴米油鹽」,合併之後新馬之間矛盾開始顯現。

按東姑拉曼最初設想,在馬來西亞這個新國家裡,應該以馬來人為主導,但新加坡境內民族眾多,對此持有不同見解。而且在新加坡州的競選中,馬來黨派盡落下風,從而加劇了對權力重心轉移的擔憂。

此外是經濟方面的矛盾,新加坡加入馬來西亞,很大原因是衝著其廣闊的國內市場,然而市場並未對新加坡全面開放,這使新加坡感覺受到不公對待。另一方面,新加坡認為下撥的預算款不夠用,而上繳稅收卻從4成被提高到6成。

在如此背景下,雙方矛盾逐步激化,還發生了嚴重衝突。於是,馬來西亞國會通過投票,將新加坡逐出聯邦。

1965年,新加坡脫離馬來西亞,成為獨立國家。

分手後的新加坡

獨立初的新加坡十分艱難,不要說資源、市場,就連淡水都需進口。當時新加坡產業單一,僅靠轉口貿易很難養活200萬人口,李光耀曾黯然淚下:「我從來沒有如此悲傷過」。

已經沒有退路,再難也要走下去。為爭取外資進入,出台多項優惠政策;積極發展製造業,建立裕廊工業區;利用轉口貿易優勢,興起石油化工產業。

現如今新加坡已是人均水平位居前列的發達經濟體。

為拓展生存空間,新加坡一直在填海造地,國土由578平方公里增長到724平方公里,且還在不斷增長中……

粉紅為獨立至今造陸,紅色為計劃填海區

從被迫獨立到繁榮興盛,新加坡人通過努力創造了奇蹟。