編者按:疫情爆發已過去兩年,全球各個國家都受到巨大衝擊,如今雖逐步放開防疫措施,仍然反覆的疫情給人們安穩生活帶來的影響似乎無休止,而新冠究竟為什麼生命力如此」頑強「,從醫學的角度一起來看看。

兩年來無情的新冠肺炎病毒(SARS-CoV-2) 不分國界,不分人種,不分宗教與信仰,惡劣的突擊人類社會,將疫情在全世界蔓延對人類造成了嚴重的傷害。無論對公共衛生,人的身心健康,生命安全,都起了嚴重的危害。新冠肺炎疫情也影響了世界經濟的操作,緩慢經濟發展,疫情的猛擊加上美國主導的貿易戰,致使全世界國際秩序,經濟規則的混亂。當前新冠肺炎疫情惡劣的程度,是近年代來全球瘟疫史上最嚴重的一次。新冠肺炎病毒在世界一波末停,另一波又起的不斷擴散。隨著病毒不停的產生變種,新冠肺炎病毒的感染力及其對人體致病的迅速也是越來越惡劣,這對預防醫學,治療疾病,及疫苗研製工作者都是一個極大的挑戰。新冠疫情也嚴重的增加對社會各行業的壓力及經濟的負擔。經濟上比較薄弱的國家,在這無情疫情的衝擊下,無從應對,只好讓病毒在沒有約束的情況下繼續延蔓。病毒能更加迅速的感染人類,產生更多的突變。病毒以新突變的形態,不僅能在本土繼續的擴散,也能倒流回到前富有國度,捲土重來。突變了又再突變的病毒對全人類似乎是永無止境的威脅。

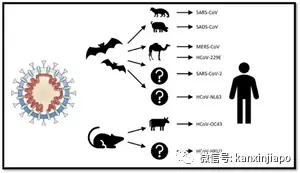

A:人畜共患的冠狀病毒 Zoonotic Coronavirus

由冠狀病毒基因核酸的排列與組合,可以推斷,冠狀病毒存在於世間,已有8000到一萬年的歷史,這是一個漫長的歷史過程,在這時期人類受到該病毒傷害的程度不得而知,只是到了近代,隨著生物科學技術的發展,在60年代科學家發現了細胞培養(Tissue Culture technique)技術,利用細胞培養技術能有效的生產多種病毒疫苗。同時細胞培養技術也可以用來分離感染人類的病毒和檢測病毒的特性。第一種感染人類造成呼吸器官疾病的冠狀病毒,HCoV-229E便是在1962年用細胞培養技術(kidney tissue culture)分離出來的。隨著細胞培養技術的發展,體外培養呼吸器官的技術(Human embryonic Tracheal Organ Culture Technique, OC)也成功的建立了。應用OC技術,另一人畜共患病毒,HCoV -OC43也被分離了出來。接著下來,其他普通感冒性的冠狀病毒,也接二連三的被發現了。

經過不斷的探索有關冠狀病毒最初的來源,發現到能感染人類的大部分人畜共患病毒是來自蝙蝠,也有一些冠狀病毒其最初的寄主是鼠類。這些病毒很可能經過了基因的突變,再經過1或2種不同動物的寄主才轉移到人類,主要感染人類呼吸器官或腸道及其他器官,對人類造成不同程度的傷害。

目前已知能夠感染人類的人畜共患病毒有七種:

圖片1: 源自wikipedia.org/ coronavirus.

其中五種病毒的原始寄主是蝙蝠,另外兩種病毒的原始寄主是鼠類。

人們根據它們感染人類時被發現的年代,原始寄主是蝙蝠的冠狀病毒分別如下: HCo…V-229E, (1962), SARS-CoV-1 (2002), HCoV-NL63 (2004), MERS-CoV (2012), SARS-CoV-2 (2019). 原始寄主是鼠的是 , HCoV-OC43 (1967), HCoV-HKU1 (2005). 七種人畜共患的冠狀病毒中,比較惡劣傷害人類的冠狀病毒多數是來自蝙蝠。蝙蝠是飛行哺乳動物,體內除了與其共生存的冠狀病毒外,也有其他不同種類非冠狀病毒與其共生。這些寄生於蝙蝠體內的各種病毒,都適應了蝙蝠體內的環境,不會傷害蝙蝠,對蝙蝠來說,這些病毒都是良性的。

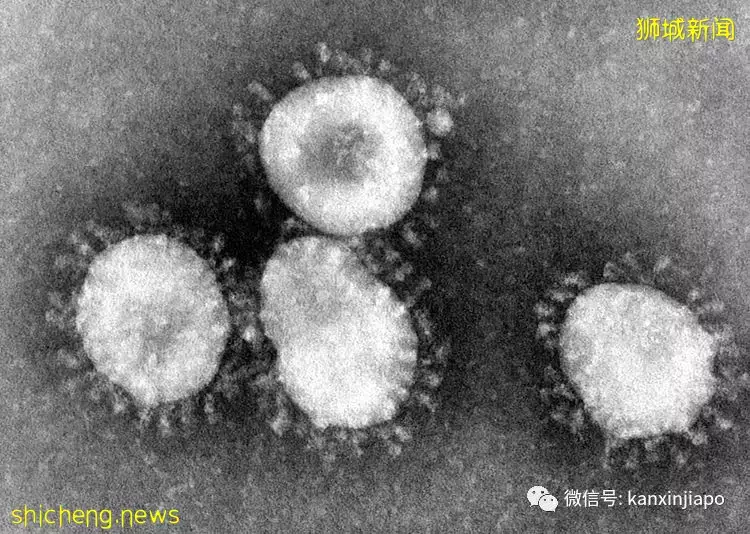

圖片2:網絡圖片

蝙蝠平常除了睡眠之外,每天都會有飛行的習慣。蝙蝠飛行時,體內溫度升高,平時可以達到攝氏41度以上。體溫的升高,對蝙蝠的生存是很有利的。蝙蝠是通過體內的高溫,來清理和淘汰許多耐不了高溫的的病菌與病毒。

原始寄主是蝙蝠後又轉移感染人類的五種冠狀病毒,其實是自然的、經過蝙蝠高體溫的選擇而生存下來的病毒。

冠狀病毒由蝙蝠高體溫的環境跳越到人體,人體的溫度是攝氏37度,比較上,人的體溫是更適合病毒的繁殖與生長(註:在實驗室里,冠狀病毒在攝氏37度的溫箱裡生長的特別快)。那些能長期寄生在高體溫蝙蝠體內的病毒可能是已經失去了毒性,或者在長期被高溫壓制下,病毒也不容易發揮毒性。當有機會跳到人體內,病毒似乎是得到了解放,能在沒有高溫約束的環境里發揮其毒性,產生兇猛的病變。

圖片3:電子顯微鏡下的冠狀病毒,病毒顆粒為90-120 nm。圖片源自wiki/coronavirus

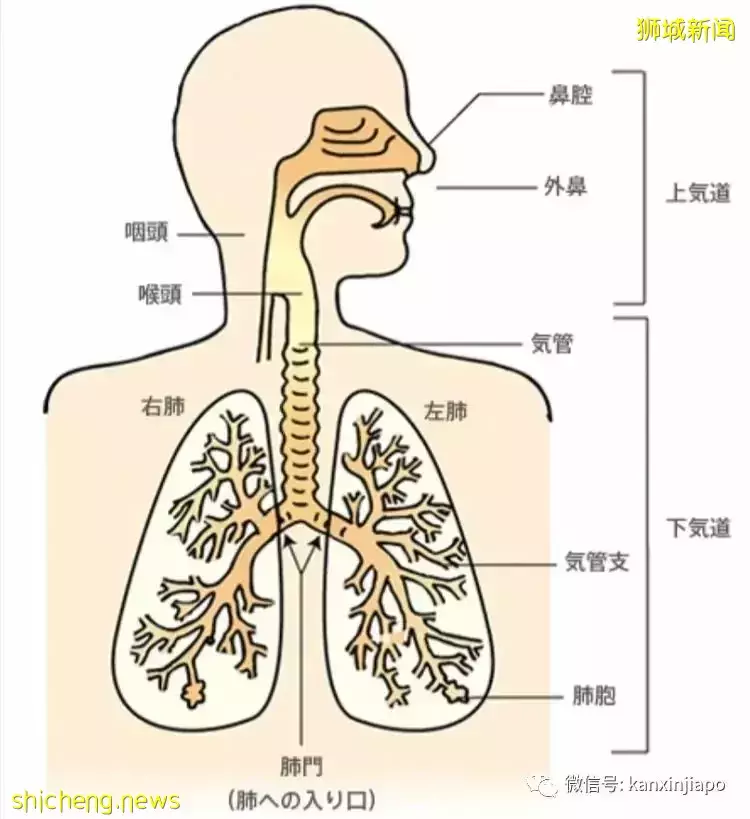

七種冠狀病毒中,其中四種病毒;Corona 229 E, HCoV NL 63, HCoV-OC43,HCoV-HKU1,對人體的傷害程度是比較溫和的,它們感染人的上呼吸器官(鼻,咽,喉,圖片4)只引起輕微的普通感冒病症,只是少許的發燒,流鼻涕和打噴嚏。只在很少的情況下,才會延續到下呼吸器官感染。

圖片4,網絡圖片:人的呼吸系統分為上呼吸道與下呼吸道:感染人類的七種冠狀病毒中,其中四種比較溫和的是以感染人上呼吸器官為主。另外三種比較惡劣的病毒則會感染下呼吸道,造成嚴重的肺炎甚至死亡。

其餘三種源自於蝙蝙的冠狀病毒是比較惡性的;它們是2003年的SARS-1, 2012-13年的MERS,及目前已經蔓延近兩年,還繼續在突變,感染人類的新冠肺炎病毒SARS-2 (COVID-19病毒)。SARS-1及MERS兩種冠狀病毒對人的殺傷力度很強;SARS-1的死亡率是14% (WHO統計), MERS的死亡率是32.7%,但是它們的感染力相對上是比較弱的,只蔓延到數個國家,成不了國際流行性的大傳染病(not a global pandemic)。

新冠肺炎病毒COVID-19的感染力就有很大的不同;目前已傳播到全世界180個國家,超過兩億的世界人口中了感染,超過420萬人死亡。受到COVID-19病毒的感染人數及造成死亡的人數目還是在繼續的增長中。在所有七種冠狀病毒中只有SARS-2新冠肺炎病毒造成全球性的大傳染病。

B:新冠肺炎病毒 COVID-19 (SARS-CoV-2 virus)

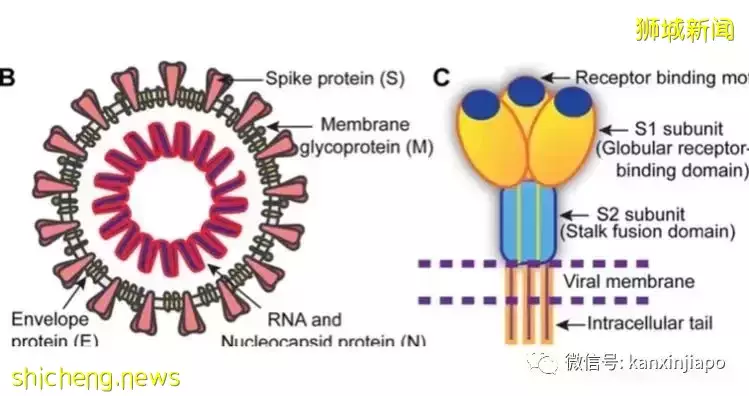

圖片5:冠狀病毒的結構是由RNA, S蛋白,N蛋白,E蛋白及M蛋白組成(左)。S蛋白(右)是由三蛋白聚體(trimer)組成. Trimer上端(黑點)是病毒與人接受體(ACE-2)結合時最主要的區域RBM。源自 NCBI網絡。 新冠肺炎病毒是屬於RNA病毒;在所有的RNA病毒中,新冠肺炎病毒的基因是最大的,它是由三萬個核酸組成一單線、正性的RNA基因( Consists of 30,000 Nucleotides )。病毒的RNA是與病毒的核蛋白(N蛋白質)組合成螺旋式的核衣殼(Helical Nucleocapsid) (圖片5左)。核衣殼是處在病毒被膜(Envelope)的中心。病毒的被膜是由病毒的三種結構性蛋白質;M蛋白質,S蛋白質及E蛋白質聯合組成(圖片5,左)。在所有病毒結構性的蛋白質中(S, N, M, E. ), S蛋白質( Spike protein)扮演重要的角色,病毒是通過它的S蛋白質來啟動對人的感染。S蛋白質突露在病毒外膜,形成冠狀的突出蛋白體。當病毒開始感染人時,人體內的蛋白分解酵素(FURIN Enzyme)即會將病毒的S蛋白切開成S1及S2兩段。S1中的胺基酸肽分子的結構與排列程序決定病毒對人的感染力度(這也是病毒重要突變的部位)。因為病毒是靠S1來附屬到人體細胞表面上的ACE-2接受體。當此結合一形成,S蛋白的S2(圖片5右)即能溶解人體的細胞膜,打開了細胞膜,隨之便讓病毒的所有蛋白質及RNA基因進入細胞內,病毒便能開始在細胞內繁殖了。

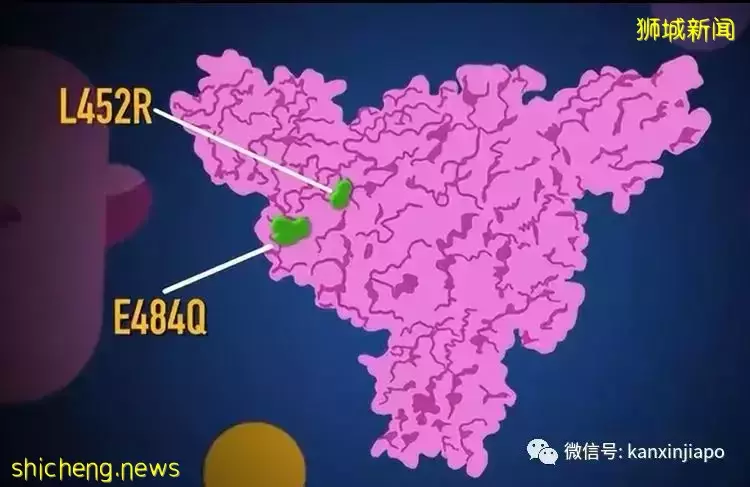

S 1蛋白質有一個受體結合域(RBD),是由222個胺基酸組成。RBD中有71個主要的胺基酸組成受體結合主域RBM(圖片5右藍點)。 病毒通過RBD及RBM的胺基酸與人接受體ACE-2的胺基酸相結合是病毒感染人的先決條件。病毒與ACE-2胺基酸接合的力度,是與病毒對人不同程度的感染性有關。目前各種突變病毒對人的感染越耒越惡劣,都是因為病毒座落在RBD尤其是在RBM胺基酸的改變,印度發現到極惡劣的Delta病毒能極兇猛傳播的能力是因為病毒在這RBM中兩個胺基酸的突變(L452R, E484Q)。這些突變幫助病毒能夠更猛烈的攻擊,同時也容易逃避抗體的對抗(圖片6)。

圖片6:網絡圖片。Delta病毒最主要的突變是有兩個胺基酸,L452R及E484Q的突變,這兩個突變都發生在病毒S蛋白的RBM (與人細胞ACE-2接合的主區)。

C:社交管制與病毒突變Social Restriction and Viral Mutation

COVID-19和所有的RNA病毒一樣,COVID-19病毒的基因是不穩定的。病毒感染人體後,每次在細胞內進行複製RNA時,常會出現差錯:RNA病毒可能排錯核酸組成的序列,有時也會遺漏一至多個核酸的組成(Misplace and/or Nucleotides deletion),因為這樣的差錯造成了突變。病毒基因突變的幾率是與病毒的生長與繁殖的次數成正比的關係。

因此當COVID-19疫情來臨時,即時控制疫情是非常重要的。假如沒有嚴格的控制疫情,正如在疫情的初期,在英國、美國和巴西,疫情的後期在印度、印尼甚至馬來西亞,新冠病毒不單單可以無約束的隨意感染人類,病毒也可在人體內無限制的繁殖,造成無約束的突變。

新冠肺炎病毒的結構,型態及性能,都是由病毒的基因(RNA or DNA)來決定的。新冠病毒的基因,是由不同數量的核酸排列成不同的片段而形成。這些不同片段的基因,就是病毒各種蛋白質的代碼,從代碼指定的信息,編制出與病毒有關的結構性和非結構性的蛋白質。病毒結構性的蛋白質是形成病毒的結構及病毒的型態。非結構性的蛋白質酶(Enzymes)是主使病毒的繁殖及病毒的毒性功能。 組成病毒結構主要的蛋白質有S蛋白,E蛋白,M蛋白及N蛋白(下圖:病毒基因圖)。

圖片7:結構性蛋白基因(S, E, M, N.)與非結構性蛋白基因(orfs)。結構性的蛋白胺基酸的數量(S = 1282 aa, E= 75 aa, M=222 aa, N=1259 aa, RBD= 223aa, RBM= 72aa, S = 1282 aa, M=222 aa, E= 75 aa, N=1259 aa, RBD= 223aa, RBM= 72aa)

這些都是最主要的蛋白質,缺一不可。S蛋白是座落在病毒表面的剌突體(Spike Protein), 病毒是依靠S蛋白,結合到人體細胞表面的接受體(ACE-2) 而開始對人類的感染。

疫情失控導致病毒突變,影響病毒對人類的感染性及感染力度,通常感染的力度是與病毒S蛋白突變的程度有關。在病毒的四種結構性蛋白質中,S蛋白與N蛋白影響的的突變率比較高,分別為S48% , N39%. M蛋白與E蛋白受影響的突変率比較低,分別為M9%, E蛋白比較穩定,受影響的突變幾率是在4%左右。