(黎曉昕製圖)

作者 黎曉昕

新加坡人總愛酸那些擋路的人:

「你以為這是你阿公的路咩?」

人們嘴裡的「阿公路」其實真的存在,而且還不只是一條,也不只屬於一個阿公的。

看來,大家以後想罵人時,還需多想想,搞不好那條路還真的是對方阿公的路。

新加坡共有580條路以男士命名,另有40條路以女性命名。

這些路的「主人」很多都是對新加坡的建設、經濟、教育和醫藥領域做出了巨大貢獻的人。為了紀念他們,獅城就以他們的名字為地方命名。

《地名印記》這一期就帶大家走訪一些華族及紅毛「阿公阿嫲」的路。

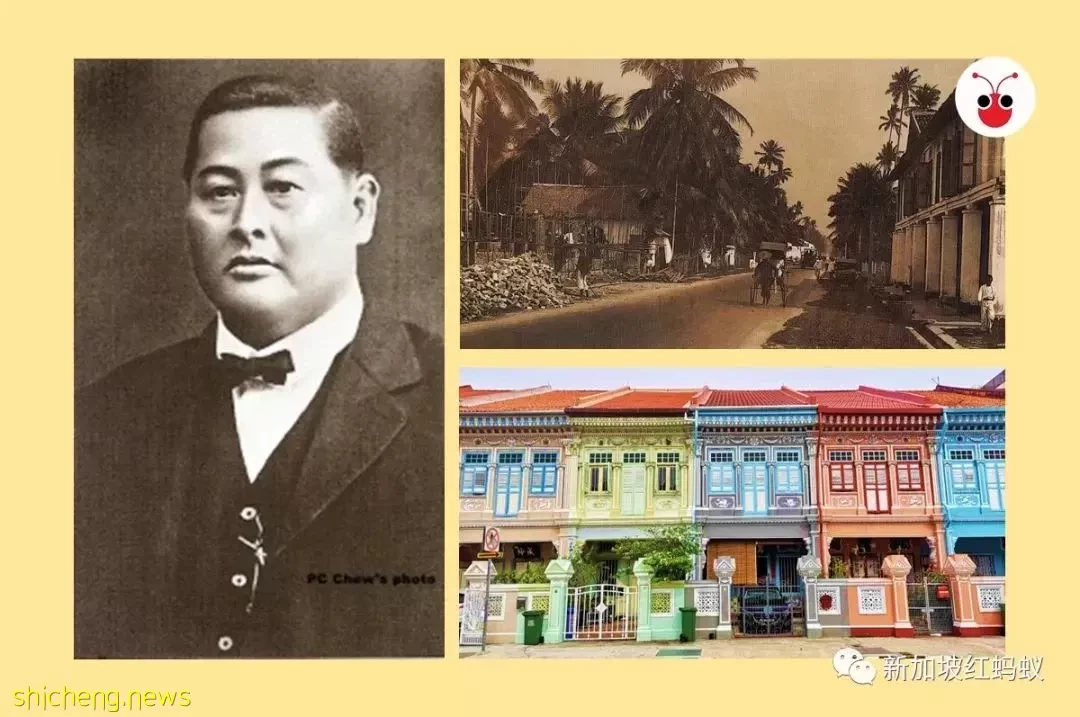

以華商與先賢命名 一、如切 Joo Chiat 以商人周如切命名

周如切在1877年從中國福建來到南洋,他從小本生意做起,後來買下加東地區一大片土地種植檳榔和椰林,故被稱為「加東王」。

在1895年,周如切在如切路一帶建立了華人商業市場。20世紀初,他除了劃分土地建屋,還讓出部分地段給殖民政府建路。1917年,道路建好後,殖民政府將原名為 Confederate Estate Road 的道路改名為 Joo Chiat Road(如切路),以肯定周如切的貢獻。

20世紀初期,新加坡沒有土地徵用法令。周如切原本不願賣出土地,但他意識到建路的重要性,於是出讓部分地段。(mychewjoochiat.blogspot.com)

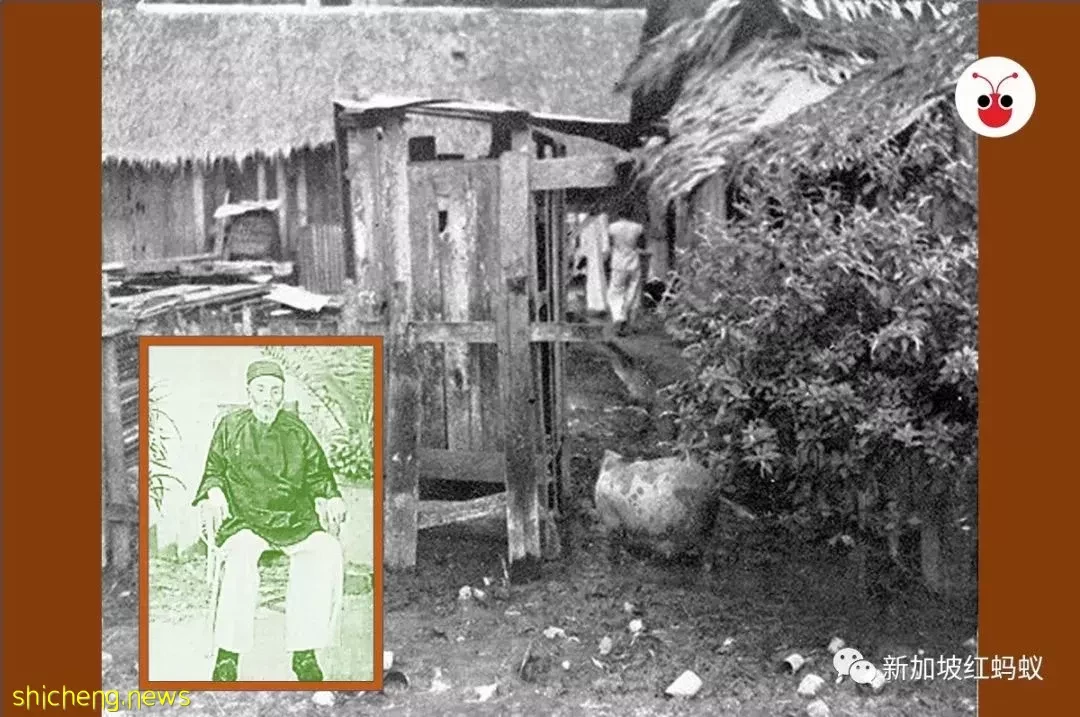

二、河水山 Bukit Ho Swee 以商人戴河水命名

戴河水是19世紀時期的商人,他以自己的名字為自己的土地命名。據說這是第一次使用華人名字作為新加坡地名。

戴河水在1834年出生於新加坡,從小受中英文教育。他最初經營船運生意,他的輪船主要穿行於新加坡,丁加奴和宋卡之間。他後來接管父親位於河水山和歐南園一帶的甘蜜、胡椒和鴉片種植園。這個地區在20世紀初成了人口最密集的貧民區。

戴河水當時將河水山山腳下的土地出讓給人們耕種和養畜謀生。(blogtoexpress)

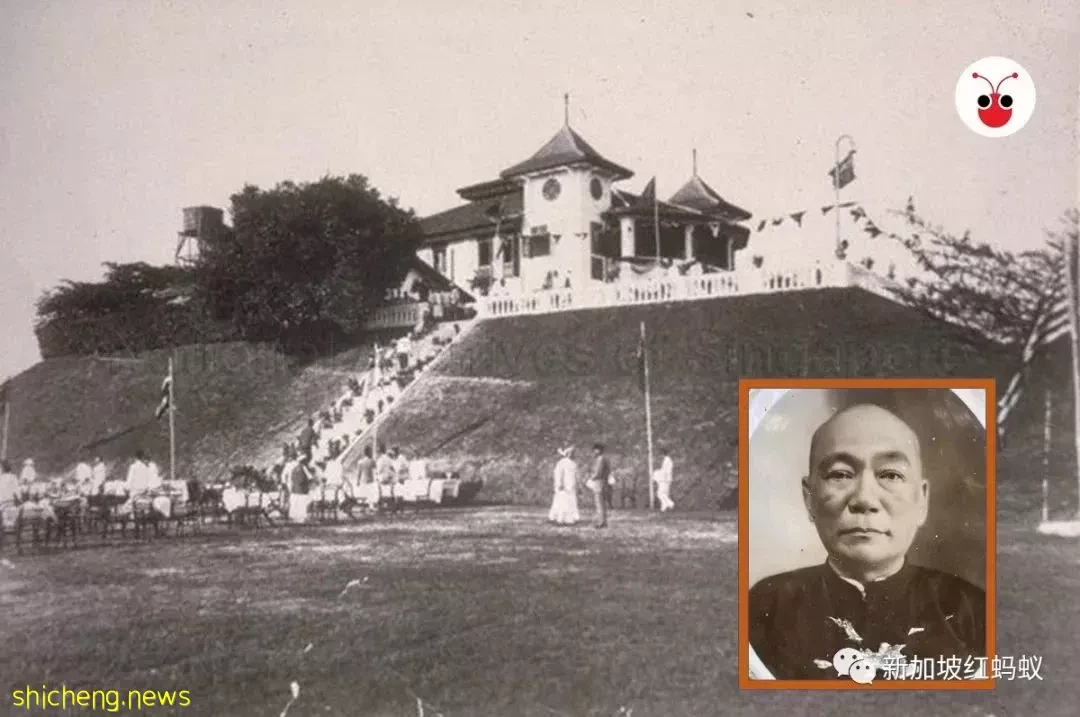

三、聲音路 Seah Im Road 紀念商人汪聲音

汪聲音是二十世紀的大商人。他曾一度破產,後來再度致富。

除了擁有米行、麵包廠、膠園、木材坊、礦場、鴉片館等商行,他還是直落布蘭雅一帶的大地主。從甘榜峇魯到巴西班讓,除了修建私人道路,他還建造了超過百棟別墅、住宿和店屋。最後,他還將這裡的聲音路以自己的名字命名。

直落布蘭雅山公園的前生是華盛頓山,汪聲音曾經在這裡有個山莊,但於1909年因周轉困難而遭拍賣,最後賣給了大地主阿卡夫(Messrs Alkaff)。阿卡夫家族最後於1918年在此建造了照片中的阿卡夫山莊(Alkaff Mansion)。(新加坡國家檔案館)

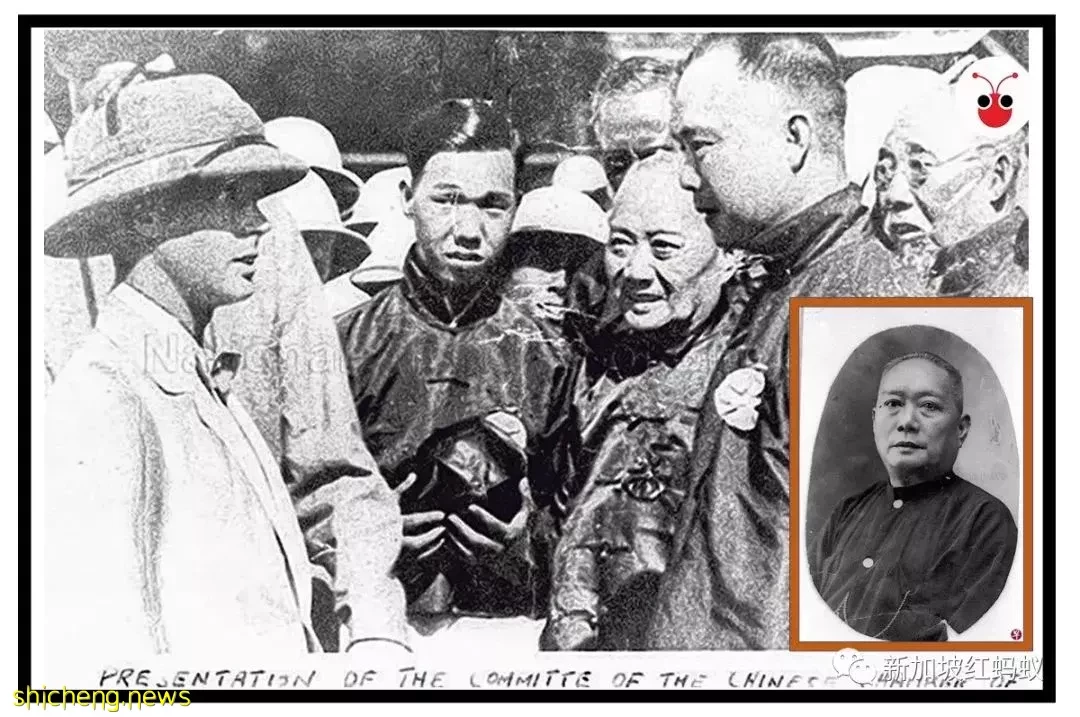

四、推遷路 Chwee Chian Road 以商人慈善家林推遷命名

林推遷出生於廈門,青年時期來到馬來西亞白手起家。他最初經營航運和在丁加奴開發椰子和橡膠園。

1913年,他與林文慶等人創立聯合火鋸廠,翌年在丁加奴開設龍運鎢礦,人稱「馬來西亞鎢礦大王」。他之後也涉足銀行業(和豐銀行)、房地產、檳城的報業等。 在公益和教育方面,他也出錢出力,受惠的包括同濟醫院、道南學校、中華女校、愛同學校、南洋女校、華僑中學等。

海峽殖民政府在1912年委任他為保良局局員,並在1918年封他為「太平局紳」。翌年,他又被委任為華人參事局參事。為了紀念他對經濟發展和社會所做出的貢獻,殖民政府把在巴西班讓的一條長路和路口的一個小公園命名推遷。

林推遷(右三) 。(新加坡檔案館)

五、文禮 Boon lay 紀念橡膠大王周文禮

19世紀末和20世紀初,周文禮是新加坡西部地區非常傑出的商人,擁有這個地區的大片土地,並在這裡種植橡膠、甘蜜、胡椒和水果, 另外還設立了餅乾廠。

1940年至1950年間,殖民政府向他徵用了1.012平方公里的土地,促成了文禮村的發展。據說,政府在徵用土地的時候,周文禮的兒子要求保留父親的名字,這地區因此以周文禮的名字命名。

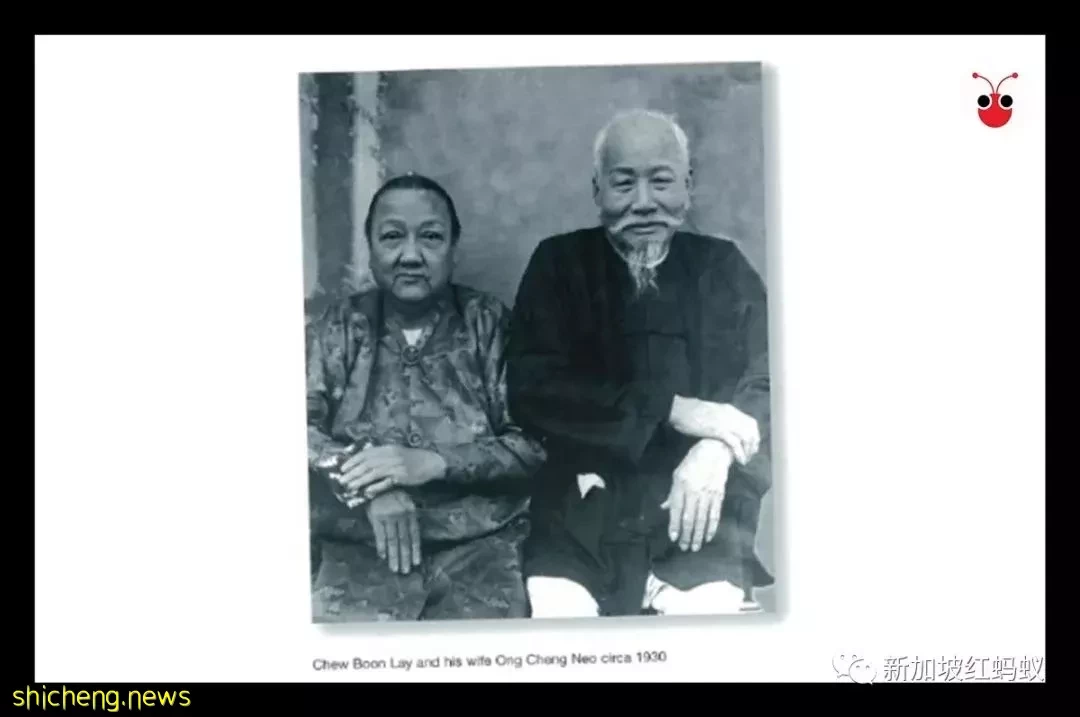

橡膠大王周文禮與妻子的合影。(Roots.sg)

六、林厝港 Lim Chu Kang 以當地港主的姓氏命名

「港」指的是江河支流,人們將在這河岸邊開發種植園的頭家稱為」港主「,並以港主的姓氏為這一帶取名。

坊間不少資料說「林厝港」的港主指的是商人慈善家林推遷。不過在國家檔案局1855年有關本地甘蜜和胡椒種植園的地圖,上面已清楚標註出「林厝港」這個地方。

《新加坡自由報》在1850年也報道過林厝港發生火災。不過,林推遷卻是出生於1864年,也就是說,早在林推遷出生前,這裡就已有林姓港主在經營甘蜜園了。

到了1880年代後期,新加坡的甘蜜胡椒種植開始沒落,港主紛紛到柔佛發展。當時正值壯年的林推遷不可能去投資一片荒地,因此推測林港主應該另有其人。

林厝港碼頭。(mapio.net)

七、蔡厝港 Choa Chu Kang 以當地港主蔡福義的姓氏命名

蔡厝港的名稱也同樣與潮州話的「港主」有關。

潮州話「港」指的是江河支流,「主」的意思是主人,指的就是在這裡的河流一帶負責開發種植園的頭家。潮州話「厝」原指宅屋,之後延伸出鄉鎮的意思,蔡姓港主在這裡開發的鄉鎮,因此被稱為蔡厝港。

19世紀,柔佛州蘇丹以港主制度治理新加坡,並頒發港契給蔡福義來開發蔡厝港一帶的土地。早期,蔡厝港區的居民主要以種植甘蜜,胡椒為生。到了上世紀60年代之後,才陸續開發黃梨園,橡膠園,椰子園、菜園,甚至養殖場。

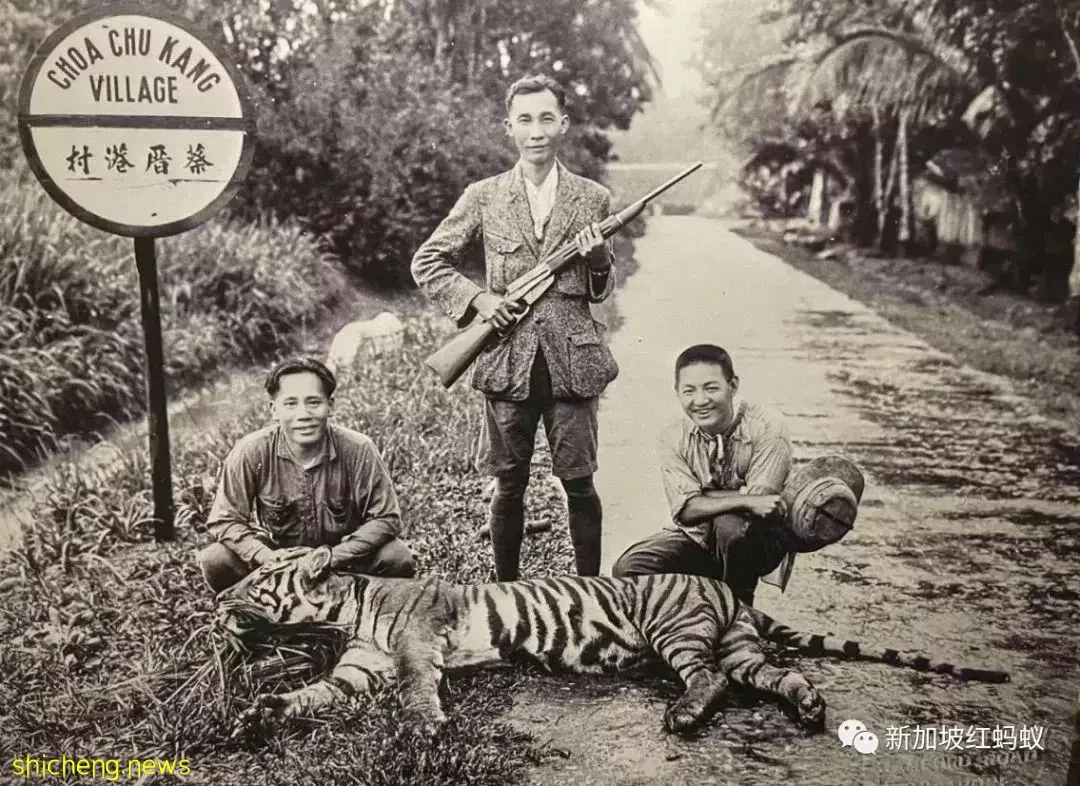

1930年10月26日,有一頭馬來虎在蔡厝港26公里附近被打死,自此老虎在新加坡絕跡。(許國豐面簿)

八、義順 Yishun 以先賢林義順命名

林義順是土生土長的新加坡人。20世紀初,他在義順和三巴旺地區種植橡膠與鳳梨,因此有「橡膠與鳳梨大王」之稱。

林義順是一位出色的社區領袖。他曾擔任華社最高組織中華總商會會長,也是潮州八邑會館的發起人。林義順對於公益事業當仁不讓,受人尊敬。為了紀念他對社會與經濟發展做出的貢獻,這一區因而以他的名字命名。

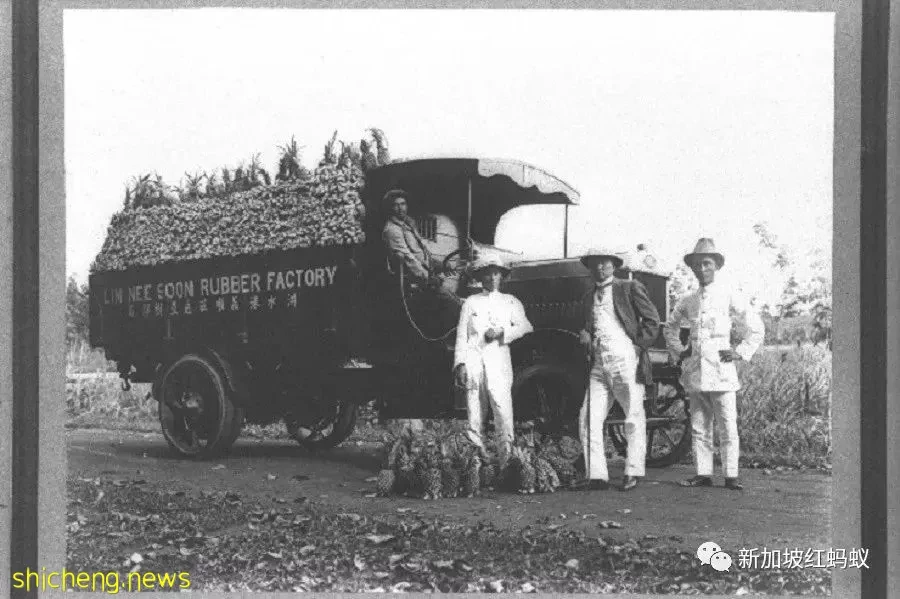

林義順(右二)當年在橡膠園撥出一塊地種植黃梨,收割不好時可以補助。(新加坡國家檔案館)

以英國殖民官員或英軍命名

1、荷蘭村 Holland Village 以殖民總督命名

荷蘭村得名於荷蘭路,而荷蘭路據說得名於一位英國建築師休·荷蘭(Hugh Holland)。

不過荷蘭路這個路名最早出現在1891年的報章上,而休·荷蘭則是到了1907年才來到新加坡擔統帥的副官,所以這條道路不太可能以他命名。比較有可能是以1887年至1892年期間海峽殖民總督亨利·瑟斯坦·荷蘭(Henry Thurstan Holland)來命名。

在1899年,總督亨利的下屬米切爾(Charles. Mitchell)曾在年終報告會議中宣布,從荷蘭路通往武吉知馬路以及巴西班讓路的路段已竣工。由此推測,這項計劃應該也與總督亨利有關。

早期的荷蘭村。(新加坡檔案館)

2、女皇鎮 Queenstown 紀念英國女皇加冕

女皇鎮早前被當地居民稱之為「無尾港」,因為當時人們並不知道村中的小河,盡頭究竟在何處。後來,人們才知道河水最終是流到班丹河出海。

無尾港遠離喧囂的市區,是居住的好地方。許多人家居住在芳林山腳下兩層樓和三層樓的亞答屋。

1953年9月27日,改良信託局的英國官員為了紀念伊莉莎白女皇二世一年前加冕,將「無尾港」取名為「女皇鎮」。到了1959年,女皇鎮被發展成首個衛星鎮。

1960年代位於女皇鎮的第一批政府組屋。(海峽時報)

3、蘇菲雅路 Sophia Road 以萊佛士的第二任妻子命名

路名源自蘇菲雅山。蘇菲亞山在早期曾被稱為弗林特山(Flint’s Hill),因為萊佛士爵士的妹夫弗林特(Captain William Flint)在1823年移居此山。後來,此山又以萊佛士的第二任妻子蘇菲雅重新命名,改名為蘇菲雅山。

1890年從蘇菲雅山鳥瞰多美歌和勿拉士峇沙路。(Roots.sg)

4、克利福碼頭 Clifford Pier(俗稱:紅燈碼頭) 以殖民總督克利福命名

說到克利福碼頭,就得由最初的約翰斯頓碼頭(Johnston Pier)說起。

約翰斯頓碼頭建於1854-1855年間,以一名蘇格蘭商人亞歷山大·勞里·約翰斯頓(Alexander Laurie Johnston)命名。約翰斯頓是當時新加坡的第一批進出口商之一,這位萊佛士爵士的朋友以善良和智慧聞名,受人尊敬。

由於當時碼頭前懸掛著紅色油燈引導船隻泊岸,因此人們就將這裡俗稱為紅燈碼頭,而且一直延用至今,反而不怎麼用克利福碼頭的叫法。

隨著約翰斯頓碼頭因長期使用於1920年代開始出現老化跡象,新加坡港務局在1912年成立後,於1929年批准新碼頭的設計,以鋼筋混凝土取代原有的木樁碼頭。

新碼頭於1931年竣工,並以1927年至1929年前海峽殖民總督休·克利福德爵士(Sir Hugh Clifford)的名字命名為克利福碼頭。上世紀30年代至70年代,是紅燈碼頭的全盛時期。