中國改革開放40年,造就了中國,也造就了世界。

昨天(12月18日),新加坡眼報道了中國授予新加坡建國總理李光耀「中國改革友誼獎章」的事情,並給大家講了下1978年前李光耀眼中的中國。

現在,我們來看看1978年之後,李光耀是怎麼「推動新加坡深入參與中國改革開放」的。

新加坡為鄧小平提供了參考和借鑑

先說1978年至80年代。

1.文革末期的中國

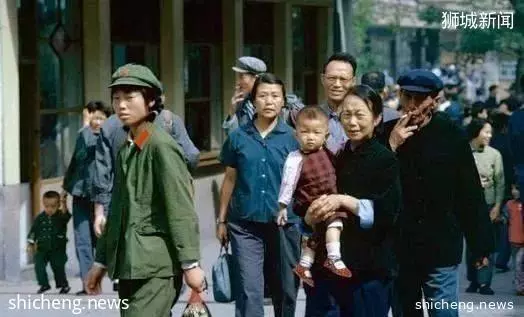

70年代的中國,生產力發展緩慢,人民溫飽沒有得到解決,科技教育落後。

在對外交流上,中國前副總理兼外交部長黃華這麼寫道:「對外政治、經濟、文化交流和合作基本中斷,與各國元首和政府首腦級的互訪急劇減少,實際退出了幾乎所有的國際組織,也不出席國際會議;外貿進出口大幅度下降;派出的留學人員全部被召回國,也停止接受外國留學生。」

70年代的中國

在國際上,隨著軍事實力的不斷增長,蘇聯對外侵略擴張的野心也日益膨脹。在東南亞,蘇聯在越戰時期大力援助越南,牽制美國。

越戰結束之後,越南軍事力量繼續增強,號稱「世界第三軍事強國」,僅次於蘇聯和美國。越南的領導人黎筍公開宣稱「一個越南士兵可以勝過三十個中國兵」。

到了1978年底,越南對柬埔寨的覬覦之心,已是路人皆知。

越南戰爭

2.鄧小平時隔58年,重訪新加坡

1978年11月12日,鄧小平抵達新加坡,進行為期兩天的正式訪問。

1978年鄧小平訪問新加坡。

短短兩天的訪問,為將來的許多事奠定了基礎。

鄧小平當時已是74歲高齡,他對李光耀說,自己一直希望能在去會見馬克思之前,到新加坡和美國走一趟。

要去美國,是因為需要跟美國就越南問題進行對話。(後記:鄧小平訪新之後一個半月,12月25日,越南悍然揮師25萬侵略柬埔寨,翌年1月7日占領金邊。1月1日中美恢復邦交;1月底,鄧小平訪問美國。2月17日,中國人民解放軍攻入越南北部邊境,教訓越南。)

要到新加坡看看,是因為58年前,鄧小平在「一戰」時期去法國留學和工作的途中路經新加坡。事隔58年,再次來到新加坡時,發現改變實在太大了。另一個更重要的目的是,爭取東南亞國家與中國組成聯合陣線對付蘇聯和越南。

簡單說,當時的國際形勢需要中國加強與外界的合作,尤其東南亞和美國,反之亦然。這為中國的「開放」提供了合適的宏觀國際環境。

11月13日上午,鄧小平參觀裕廊工業區。之後,在新加坡建屋發展局(HDB)聽取關於新加坡組屋計劃情況的介紹時,讚揚新加坡在解決住房方面所做的努力。鄧小平登上HDB辦公大廈的頂層,瞭望周圍一幢幢新建成的組屋,他詢問了新加坡每年住房建築的總面積和其他有關問題。

鄧小平此行到裕廊工業區是為了解新加坡的工業規劃和發展,包括如何通過招商引資來提高經濟活力;到HDB則是考察新加坡的公共住房計劃和城鎮治理。

1978年11月13日,鄧小平在裕廊山頂,種下一棵象徵友誼與和平的海杧果樹。

在訪新期間,鄧小平邀請李光耀再到中國訪問。李光耀說,等中國從十年動亂中恢復過來就去。鄧小平說,那需要很長的時間。李光耀不同意,他認為:

他們(中國)真要追上來,甚至會比新加坡做得更好,根本不會有問題;怎麼說我們都不過只是福建、廣東等地目不識丁、沒有田地的農民的後裔,他們有的儘是留守中原的達官顯宦、文人士紳的後代。

歷史還原視頻

當時的《人民日報》對新加坡的報道路線改變了,形容新加坡為花園城市,而且評論新加坡的綠化、公共住房和旅遊業都值得考察研究。

1978年11月13日《人民日報》頭版。

同一天的《人民日報》刊有介紹新加坡工業發展的文章。

3.改革開放前十年

1979年10月,在一次全國各省、市、自治區第一書記座談會上,鄧小平專門向各省市區領導提到了新加坡利用外資發展自己的思路。這成為日後中國改革開放之初經濟騰飛的一個重要方法。他說:

我到新加坡去考察他們怎麼利用外資。新加坡從外國人所設的工廠中獲益。首先,外國企業根據凈利所交的35%稅額歸國家所有;第二,勞動收入都歸工人;第三,外國投資帶動了服務業。這些都是收入。

我們如果讀《李光耀回憶錄》第四章《絕處求生》,的確看到異曲同工的理念。李光耀說:

(60年代)發展經濟學學者普遍把跨國公司看成是廉價土地、勞工和原料的剝削者。……第三世界國家的領袖相信新殖民主義剝削人民的理論,我和吳慶瑞卻沒有產生共鳴。我們有實實在在的問題要解決,不能受任何理論或教條的約束。……我們的責任是為新加坡200萬人提供生計,如果跨國公司能讓我們的工人獲得有報酬的工作,並教授他們技能、工程技術和管理的技巧,我們就應該把它們爭取過來。

這段話,聽起來是否似曾相識?

後面的事大家都知道了。十一屆三中全會;深圳、珠海、廈門、汕頭試辦經濟特區;農村家庭聯產承包責任制在全國範圍內全面推廣;開放大連等14個港口城市,逐步興辦起經濟技術開發區;建立浦東新區……

90年代的浦東新區

1980年11月,李光耀第二次訪問中國。鄧小平會見時強調,中國是個地廣人眾的大國,無須依靠其他國家的資源,當前急務是如何激發人民的意願,擺脫貧困和落後。

李光耀也與趙紫陽見面。趙說,當時中國有三大經濟重任:第一、興建公路、鐵路等基礎設施;第二、提高工廠質量;第三、提高管理人員和員工工作效率。

趙問李他此趟對中國的印象。李說了一些正面評價,然後說一些負面的觀察,包括道路系統不好(李光耀從濟南去曲阜時發現有部分路段是泥路)。

李說,新加坡人文歷史短淺,人口250萬,但每年可以吸引300萬人次遊客。中國人文和旅遊資源豐富,人口10億,但每年的外國旅客只有100萬人(其中80萬還是海外華人),中國應該整合旅遊資源,賺取外匯,製造就業機會。曲阜是極具旅遊業潛能的城市,從曲阜到省城濟南的道路,沒理由還是泥濘一片。

趙建議新加坡派出高層、中層、基層經理和專家到中國訪問。後來,中國也派出幾個國營企業管理人員代表團到新加坡考察。

1984年12月,享有「新加坡經濟發展總建築師」之稱的吳慶瑞卸下副總理職務。

1985年,中國政府正式聘請他擔任中國沿海開發區經濟顧問兼旅遊業顧問,這一職務一擔任就是六年。

鄧小平在1978年訪問新加坡同吳慶瑞親切握手。

鄧小平每年都會見他,詳細聽取他的彙報和建議,負責經濟工作的谷牧副總理同他交往更加頻繁。

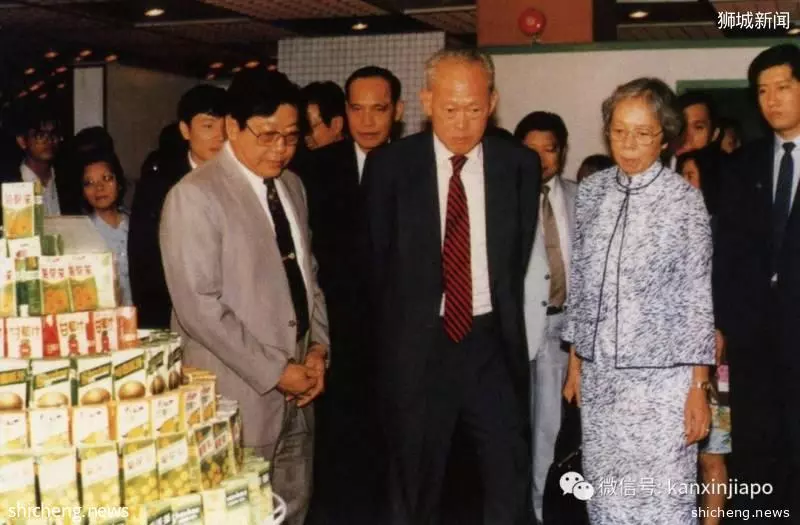

1988年,「改革開放」已經進展了十年。李光耀又一次訪問中國。

1988年,李光耀參觀深圳工業展覽館。

在與李光耀見面時,鄧小平說,過去十年解決了溫飽問題,取得了「相當好」的成績,但經濟發展也帶來了新的問題,包括通貨膨脹和紀律問題,因此,政府必須一方面實行有效的管制,另一方面維持對世界開放的大原則。接下來,中國要晉升到小康階段,必須向別人學習,「包括你們,甚至韓國」。

李光耀說,他這次來華,看到的不只是多了新樓房和道路,更重要的,他見到了人們思想和態度上的轉變。如今人們更敢於提出批評和問題,同時還積極樂觀。

趙紫陽讓李光耀看《河殤》。李光耀認為它過於悲觀,並認為中國要推行工業化和現代化,不一定就得把基本的文化價值觀和信仰全部拋棄。他指出,中國需要改變的,是過度的中央集權管理制度以及人們的態度和觀念,必須使中國人更願意接受新想法、新點子,無論它們來自本國或外國。

「借鑑新加坡,並要管得更好」

在談90年代之前,得先說說1980年。

1.向新加坡借鑑招商「秘訣」

1980年,為了在廣東和福建設立經濟特區,電子工業部第一副部長江澤民到新加坡做為期兩周的考察,研究經濟發展局如何為新加坡招商,怎麼發展工業區。

當時,江澤民對負責接待他的新加坡經濟發展局署長(相當於司長)吳博韜說:「中國的土地、水源、能源、勞工,都比新加坡便宜很多,但是你們吸引得了這麼多投資,我們卻做不到。這到底有什麼秘訣?」

吳博韜勉為其難說明,關鍵在於政治信心和經濟生產力。他抽出國際商業環境風險指數報告讓江看,新加坡評比為一甲,而中國沒有上榜。江把報告帶回他在烏節路外的一個三星級賓館房裡去研究,後來他對吳博韜說:新加坡有的,是「怎麼促銷信心的獨特本領「。

1985年,江出任上海市市長。1989年6月,出任主席。

1990年10月,那場風波才過去四五個月,李光耀訪問中國,在北京與江會面。李對中國是否會繼續堅持開放政策表示關注。江向李保證,開放政策會「加速「進行。

10月3日,中新兩國正式建交。