從現在到9月底,新加坡將面臨更潮濕的天氣,以及更多雷陣雨。

但這不代表天氣會轉涼,最高氣溫仍可能超過34攝氏度。

多數新加坡人相信已習慣這陰晴不定、難以捉摸的天氣,甚至覺得沒什麼大不了。

根據新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院昨天(9月21日)發布的《東南亞氣候展望調查2023》報告:

只有43.7%的新加坡受訪者認為,氣候變化對國家構成嚴重且直接的威脅。

這個比率雖比去年的40.5%高,卻遠低於前年的66.4%。

其餘受訪者當中:

47.7%認為氣候變化是值得關注的重要課題

4.3%覺得氣候變化是個長期威脅,在有生之年不會影響到他們

2.9%覺得氣候變化對自己和國家都不算是威脅

1.4%認為氣候變化是沒有科學根據的

至於氣候變化帶來的衝擊,新加坡受訪者最關注的是海平面上升(86.0%)。其次是熱浪(85.3%)、洪水(65.6%)和乾旱(22.2%)。

新加坡有三分之一的土地屬於低洼地帶。全球氣候持續暖化,意味著我國可能面對海平面上升和洪水的雙面夾擊。

預計到了2100年,新加坡的海平面會上升高達1米。

新加坡有三分之一的土地屬於低洼地帶,因此海岸防護至關重要。(聯合早報)比起氣溫升高 更擔心飯碗不保

這項氣候展望調查在今年7月至8月展開,研究團隊向東協10國民眾收集了2225份問卷,探討對一系列氣候課題的看法。

東南亞受訪者的反饋,也與新加坡呈相同趨勢。認為氣候變化對國家構成嚴重威脅的受訪者,從前年的68.8%大幅滑落至今年的49.4%。

研究團隊認為,這可能跟整個區域的失業率、通脹壓力,以及能源和食品價格上漲有關。

根據新加坡人力部上周公布的第二季勞動市場報告,本地勞動市場出現降溫跡象,第二季就業人口環比減少8700人。

總失業率也從今年3月的1.8%增至7月的2.0%。人力部指出,鑒於經濟環境的不確定因素,企業可能對招聘採取更謹慎的態度,未來幾個月的失業率料將攀升。

勞動市場出現降溫跡象,比起氣候危機,人們更擔心飯碗不保。(聯合早報)

貿工部政務部長陳聖輝這個星期也在國會上指出:

「全年通脹率仍存在進一步上揚的風險,包括全球商品價格和供應鏈等衝擊因素。」

貿工部預測,新加坡今年的整體通脹率為4.5%至5.5%;扣除住宿和私人交通費後的核心通脹率,則介於3.5%至4.5%。

新加坡是東協氣候領導者首選

冠病疫情後的經濟復甦,以及東協各國的政治情況,也是影響民眾如何看待氣候危機的兩大因素。

東南亞研究院東協研究中心高級研究員佘麗蓮舉例說,對緬甸民眾而言,解決人權危機可能更為緊迫。馬來西亞民眾則更關心去年底的全國大選,以及今年8月的六州選舉。

新加坡管理大學綜合學科學院副教授周祥龍則認為,世界各地同時發生著許多事情,例如俄烏戰爭、數碼安全和人工智慧浪潮等。

「這些課題占據媒體報道的焦點,氣候問題受關注的程度也有所下降。」

印尼林火問題加劇,導致當地呼吸道病例激增。(路透社)

相較於其他九個國家,新加坡有最多受訪者(54.5%)認為政府把解決氣候問題視為要務,並已配置足夠資源來應對氣候變化帶來的威脅。

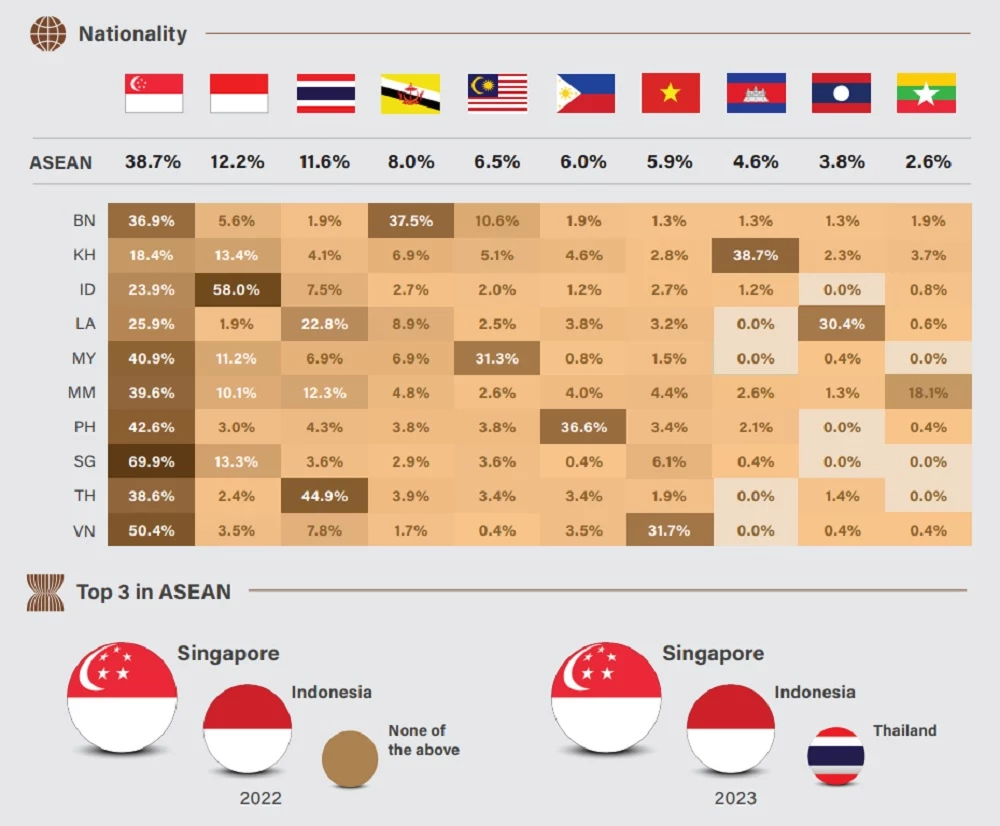

多數東協國家也對新加坡政府在應對氣候危機方面的努力給予認可,近四成的東協受訪者推舉新加坡為區域氣候課題的領導者。

有趣的是,支持新加坡的「自己人」雖然達到七成,但還是有13.3%的新加坡受訪者認為,印尼才是氣候領導者。

(等跨境煙霾捲土重來,看看這13.3%會不會改變主意……)

(《東南亞氣候展望調查2023》報告圖表)「人類打開了地獄之門」

根據美國國家海洋和大氣管理局的最新報告,今年8月的全球地表平均溫度,比平均水平高出1.25攝氏度,創下174年來的最高紀錄。

聯合國秘書長古特雷斯前天(9月20日)在美國紐約舉行的氣候雄心峰會上說,可怕的高溫和歷史性的野火,預示著人類已經打開了通往地獄之門。

「高溫天氣加速疾病的傳播,焦慮的農民眼睜睜看著農作物被洪水沖走。比起眼下的巨大挑戰,我們採取的氣候行動相形見絀。如果再不做出改變,我們將走向一個危險且不穩定的世界。」

一場洪災導致成千上萬的利比亞人民無家可歸,連救援人員也束手無策。(路透社)

這場氣候雄心峰會共收到100多份與會申請,但古特雷斯只允許41位國家領導人發言,這些國家都已制定明確的氣候計劃和目標。

以中國、美國和印度為首的「污染大國」,都不在名單上。

聯合國今年11月底將在杜拜舉行第28屆氣候變化大會(COP28),力求讓190多個國家更新應對氣候變化的承諾。

將全球氣溫升幅限制在1.5攝氏度的目標,是否會淪為紙上談兵,勢必成為大會焦點。