二戰時駐守新加坡的13萬英軍,竟然被3萬日軍俘虜

1942年2月15日,發生了一件令人感到不可思議的是:日軍在不到一個星期的時間裡就攻破了英國當時的殖民地新加坡。英軍帕西瓦爾中將率領的13萬人的部隊全部向日軍山下奉文中將的部隊投降,而日軍當時只有3萬人。

1938年,日本全面侵華第二年,開始在國內實行糧食配給制度。1940年,趁著法國在歐洲被納粹德國閃電戰打得大敗虧輸,日本迅速出兵占領東南亞的法屬殖民地(包括越南、寮國和柬埔寨)。這被視為對美、英、法、荷蘭等西方國家利益的重大威脅,於是美、英、荷蘭都開始收緊對日貿易的管道,停止對日輸出戰略物資。而向來奉行「以戰養戰」的日本則把貪婪的目光盯上其他西方國家在東南亞的殖民地。

1941年12月8日,就在日本海軍偷襲珍珠港的同時,日軍同步發起進攻美屬菲律賓殖民地、英屬馬來亞殖民地的戰事。在馬來亞-新加坡戰役中,日軍兵力僅約4萬人,配備150餘輛坦克和370架飛機,就兵力而言,日軍並不具備數量優勢,但日軍擁有的坦克較多,空中支援得力,士兵的作戰經驗也比較豐富。對日軍更有利的是,英國軍官不僅輕敵,而且戰術呆板,只注重正面防禦。

日軍故意用正面佯攻吸引英軍注意,然後把部隊投入到英軍認為「不可通行」的叢林地帶,繞到英軍陣地側翼和後方,一旦穿插成功,英軍就會倉皇撤退。

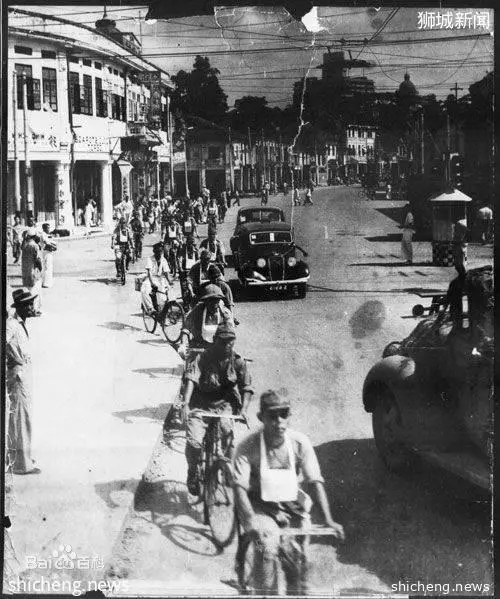

一些日軍部隊還用自行車組成「銀輪部隊」,穿插崎嶇山地,推進速度遠超英國人的想像。

日本步兵騎著自行車緊緊追趕撤退的英聯軍

1942年1月11日,日軍未遇抵抗即占領重鎮吉隆坡,5萬英軍當了俘虜。27日,英軍馬來前線指揮官帕西瓦爾獲得陸軍元帥韋維爾的許可,把剩餘部隊撤過柔佛海峽,集中到新加坡要塞。之後,英軍工兵炸掉了連接馬來半島和新加坡的堤道。

不過,這一防禦措施沒起多大作用,很快有冒充平民的日軍偷乘橡皮艇渡過海峽,潛入新加坡。

這時,日軍指揮官山下奉文的部隊只有3萬餘人,而英軍卻超過8萬人。

但當地英軍最高統帥帕西瓦爾執拗地認為日軍必定在地勢較為平坦的新加坡東北部海灘登陸,於是把防禦重點都放在以柔佛海峽堤道為中軸的東部海岸,西部的守備力量極為薄弱。

英軍炸毀了連接新加坡與柔佛州的海峽堤壩

1942年2月1日,英軍炸毀了連接新加坡與柔佛州的一千餘米長的海峽堤壩,新加坡成了一座真正的島嶼。

英軍總司令部總司令白思華隨後宣布新加坡攻防戰開始,並決定防守前線,駐新加坡的英軍開始與日軍交戰。

2月8日晨,日軍炮兵和航空兵對英軍的火炮陣地、機場等設施進行猛烈轟炸,隨後近衛師團在新加坡東北角的開闊地帶佯裝登陸,使在那裡的英軍主力不敢向別處調動。20時30分許,日軍主力第5和第18師團選擇只有少量澳大利亞部隊防守的西北海岸登陸。

本來,這片灘頭有一個英軍的探照燈部隊,以備萬一日軍在此實施夜襲時即可照明灘頭水際,守軍可以瞄準射擊。但當日軍開始進攻時,灘頭的守軍卻聯繫不上探照燈部隊的指揮官,結果守軍只好摸黑開火,日軍沒受多少損失就完成登陸,並且很快滲透進新加坡腹地。

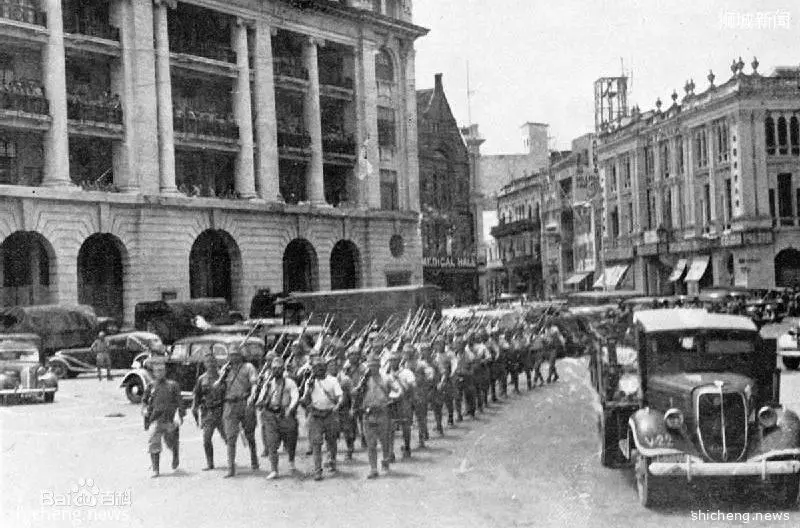

日軍開進新加坡市區

隨著登陸的日軍越來越多,守軍的防線逐漸崩潰。

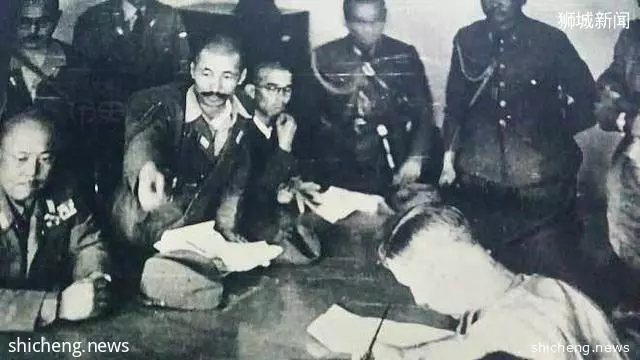

2月15日,英軍簽署投降書。圖為英日簽署投降書現場

15日下午,數量占優、裝備水平至少旗鼓相當的8萬英軍正式向日軍投降,加上之前在馬來半島被俘的5萬人,成為英國歷史上最大規模的降軍,邱吉爾把這一天稱為「黑道日」。日本占領新加坡後,將其改名為「昭南島」(日語Syonanto,意即「南方光明之島」)。

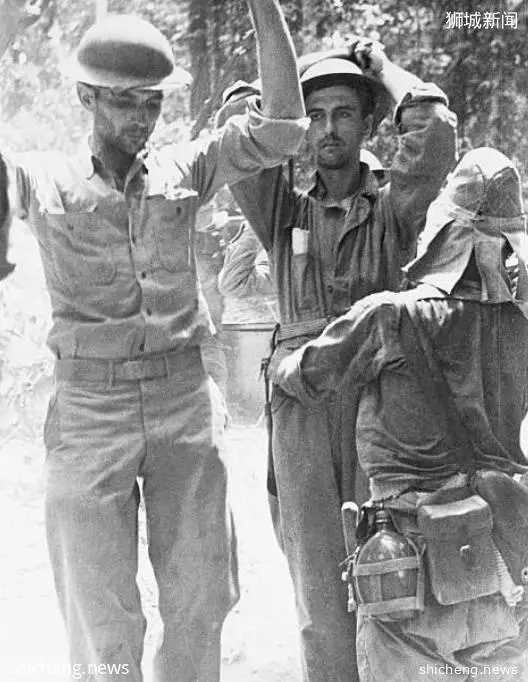

日軍在英國投降之後,舉行了規模浩大的受降儀式:讓數萬名英軍戰俘站在道路的兩邊迎接高奏凱歌的日軍進城。後來,除了3名印度籍戰俘參加日本炮製的傀儡「印度國民軍」外,其他英軍戰俘都受到慘無人道的虐待,許多印度錫克人被當成日軍新兵練習射擊的活靶子,而來自英國、澳大利亞、紐西蘭和馬來亞的戰俘則被送到泰國去修「死亡鐵路」。

參考資料:

《新加坡陷落:英軍史上最大規模投降》 人民網 2014年05月22日 作者:蕭蕭

《英國學者揭露二戰新加坡英軍投降真相》 搜狐軍事 2005年4月30日

《新加坡日軍投降儀式親歷記——寫在日本戰敗 72 周年之際》 2017年9月9日印度尼西亞 《國際日報》

(齊魯晚報·齊魯壹點記者康鵬,圖片來自網絡)