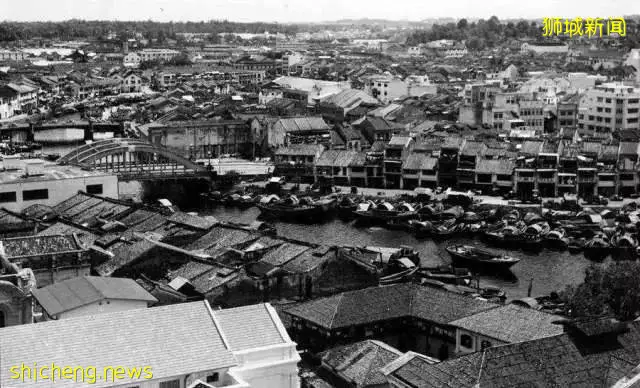

55年前,這裡是個貧窮的小漁村。自然資源十分有限。離開鄰國,連一口乾凈的飲用水甚至都無法自給。

55年後,這裡是一個國際大都會。是繼倫敦、紐約和香港之後的第四大國際金融中心,是世界三大煉油中心之一,也是全球十大港口之一。人們稱讚這裡是世界上經商最便利的地方。

這裡,就是新加坡。

根據世界銀行、國際貨幣基金組織等機構統計標準來看,亞洲有四個國家是已開發國家,分別是日本、韓國、新加坡和以色列。

2017年的經濟數據顯示,新加坡GDP總量從1965年的不足10億美元增長至2017年的3240億美元,年均增長11.8%;人均GDP從1965年的516美元增長至2017年的57722美元,年均增長9.5%。

這個GDP水平在已開發國家之中也是居於中上等,比很多歐洲已開發國家都要高, 在東南亞地區更是一枝獨秀,高出其他東南亞國家一個量級。

自1965年被迫從馬來西亞聯邦獨立出來,新加坡只用短短二十幾年時間就發展成為已開發國家,在亞洲四大已開發國家中占有一席之地,這無疑是一個經濟發展奇蹟。

從一個貧瘠窮困的小漁村發展到今天的國際化大都市,新加坡向全世界展示了:什麼叫做真正的「逆襲」。

01. 生於憂患,長於絕地

新加坡全稱為新加坡共和國(Republic of Singapore),舊稱新嘉坡、星洲或星島,別稱為獅城。

總的來說,新加坡的歷史可以分為6個時期:

早期文明(未知-1819)

英屬時期(1819-1942)

日據時期(1942-1945)

自治時期(1945-1963)

新馬合併(1963-1965)

單獨立國(1965-至今)

1961年5月,馬來亞首相,東姑阿都拉曼公布了想把新加坡、馬來亞、汶萊、沙撈越和北婆羅洲聯合起來組成聯邦。對此,李光耀決定舉行全民投票,最後71%的人投贊成票。

於是,在1963年9月,新加坡脫離英國的統治正式加入馬來西亞聯邦。

合併後,新加坡開始和中央政府發生種種矛盾。1964年9月,由於印尼特務的挑撥離間,新加坡又發生了嚴重的種族暴亂傷亡慘重,「馬來人至上」的觀念也逐漸走向了舞台的中心,非馬來人的政黨都公開表示反對「種族主義」 的信條。

當時第一任首相東姑阿都拉曼擔心華人會主宰馬來西亞的政治及經濟環境,他認為,解決兩個族群衝突的最好辦法就是以華人為主體的新加坡獨立出去,以保證馬來族的統治。

於是,以巫統為首的執政聯盟在國會緊急通過修改憲法,以126票贊成、0票反對將新加坡驅逐出馬來西亞。

1965年8月9日,新加坡脫離馬來西亞。

半生風雨,半生漂泊。數易其手,幾經滄桑。在經歷過英國殖民、日本占領、新馬合併之後,新加坡終於在1965年「站起來」了,儘管當時的情形對新加坡而言幾乎是「揠苗助長」。

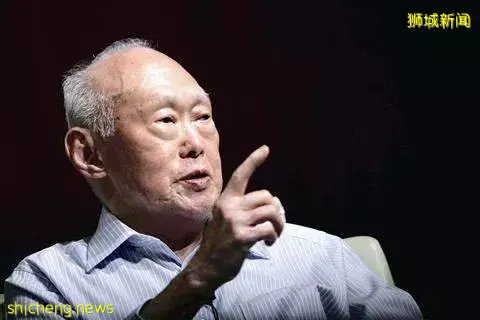

新加坡國父李光耀將新加坡被迫獨立的那年稱為他的「痛苦時刻」,那也是他一生唯一一次在公開場合落淚。

因為在李光耀的心中,新加坡是脆弱的:

「我們不具備一個國家該具備的基本要素,我們是多元民族,缺乏共同語言、共同文化、共同命運。」

晚年他還在書中強調,萬一周圍的鄰國「圍剿」,「我們就死定了」。

的確,在此之前,新加坡只是一個英屬海上貿易站,固然有著一定的發展基礎,但同樣面臨人多地少、資源匱乏、經濟畸形、種族紛爭留下的滿目瘡痍。

當時的新加坡,沼澤、漁民和苦力居多,沒有農業或工業,自然資源匱乏,連飲用水都是靠馬來西亞供應。新加坡似乎走入了「絕地」。

生於憂患,長於絕地。正是這種境況,讓新加坡的憂患意識成為經濟奇蹟的起點,抱持著這樣一種危機感,在逆境中,人民靠著堅韌勤奮的打拚求得生存。

憂患意識植根於新加坡的血脈,在各個方面都得以展現。

新加坡前國議會員鄭恩里曾在臉書上發文:

如果要有一個國家長期都在為突如其來的災難做準備,那就是新加坡。 實際上,自1965年8月10日以來,我們一直在為災難做準備。 當一個國家從灰燼中誕生,依靠一個把你踢出去的國家來獲取食物和水,可以說從第一天起,我們就已經在為世界末日做準備了。

如果說憂患意識是新加坡經濟騰飛的起點,那麼堅韌的奮鬥精神就是新加坡經濟發展的動力。關於這一點,從新加坡獨立前的歷史中就可以窺見一二。

在日據的三年半時間裡,儘管要承受日本不斷的打壓,致使新加坡的經濟發展極為緩慢,但其仍能「見縫插針」地利用日本的資源為自己的發展謀出路,致力於發展本族經濟的決心依然強烈。

正是憂患意識和奮鬥精神的結合,給了新加坡「絕地逢生」的機會。

02.借力打力的投行思維

「資源的詛咒」是政治經濟學裡一個很著名的概念。很多國家幅員遼闊,物產豐富,經濟表現反而不盡如人意。而有些國家,國土狹小、自然資源匱乏,卻可以困境逆襲。

在這方面,新加坡就是個中翹楚。哈佛大學著名經濟學家薩金斯在名篇《熱帶經濟學》中也對新加坡褒愛不已。

1965年新馬分家後,馬來西亞不再通過新加坡的港口進行對外貿易,同區域另一大國印尼又和新加坡搞對抗,貿易活動也停止。

當時新加坡經濟的第一支柱轉口貿易受到重創,外部環境的變化使新加坡必須重新審視自身的定位。

一直以來小心翼翼,在別人羽翼下生活的新加坡之所以能夠異軍突起,依靠的就是一種靈活的借力打力的投行思維:有資源可以發展,就發展到極致!沒有資源,就藉資源來發展!

新加坡用了最短時間,利用身邊一切可以利用的資源,合理配置,為自己謀福利、謀發展。

「新加坡沒有腹地,這個世界就是我們的腹地。」

李光耀如是說。

當時主流的經濟學家把跨國公司當做廉價的土地、勞工、原料的剝削者。發展中國家把原料賣給已開發國家,又反過來購買他們的消費品,被認為是新殖民主義。

獨立伊始的新加坡,彈丸之地,幾乎毫無資源可言,更加沒有價值可供跨國公司剝削。但是新加坡有港口,還有200萬人口,他們需要繼續在這片國土上生活下去。如果跨國公司能讓工人獲得報酬,並教授他們技能和管理,為什麼不把他們爭取過來呢?

在山窮水盡的無奈之下,新加坡找到了通往光明的大道:發展出口導向型工業。

新加坡取消了所有進口關稅,奉行自由開放的經濟政策,沒有外匯管制和產業保護。但發展出口導向型經濟,就意味著新加坡需要和世界各個國家做競爭。

如李光耀先生所言,生存原則很簡單,只有一個:新加坡必須比本區域其他國家更加剛強勇猛,更加有組織和富有效率。

在外向型經濟導向下,新加坡開始發展勞動密集型產業。

早期新加坡的工業主要是製造植物油、化妝品、假髮、蚊香、發膏、金銀紙甚至還有樟腦丸,附加值高一點的行業,就是拆船和廢鋼軋碾。

60年代台灣人香港人到新加坡設廠,發展紡織、玩具工業,但規模都不大。但到了1968年,裕廊工業區已有近三百家工廠,雇用2萬1000名工人,產業以勞動密集型為主。

1968年10月美國德州儀器開始在新加坡投資,緊接著是國民半導體廠,後來德州儀器的競爭對手惠普公司也決定在新加坡投產,美國其他的電子公司也接踵而來。可以說,美國的跨國公司為新加坡奠定了高科技電子工業的基礎。

之後的新加坡也沒有固步自封,因一點成就而沾沾自喜。跟隨時代的浪潮,新加坡幾乎每十年就會進行一次經濟轉型。

每一次轉型,新加坡都能牢牢抓住時代給的機遇。

1973年全球石油危機,原油價格強勢拉升。一方面,新加坡製造業大受打擊,不得不開始緩慢地進行「經濟重組」,向技術密集型過渡,電子、精密儀器等高附加值產業漸漸興盛,到70代末期,煉油業、電子業和海事工業己成為新加坡工業中的三大支柱。

另一方面,當時全球幾家大石油公司在新加坡都有自己的庫存石油,新加坡並沒有像其他國家一樣阻止他們出口,這贏得了石油公司的信任。石油公司把新加坡當做可靠的石油交易場地。充沛的原油供給使新加坡能發展起自己的石化產業。

1980-1990年間,新加坡又先後設立了菲利普斯新加坡石化公司等8家石化公司,石化產業集群初步形成。

到90年代,裕廊島工業區就成為僅次於美國休斯敦和荷蘭鹿特丹的世界第三大煉油中心。

燈火通明的新加坡煉油廠

七八十年代,新加坡通過取消非居民利息預扣稅,吸引國際金融機構。所有亞元存款無需遵守法定流動資產和儲備規定。新加坡成為亞洲最重要的銀行業金融中心。

1984年新加坡黃金交易所擴大營業範圍,成立新加坡金融交易所。1984年新加坡國際金融交易所開始歐洲美元利率期貨合約,不久擴大到歐洲日元期貨合約。90年代初新加坡在外匯市場位居全球第四,僅次於紐約倫敦東京。

1990年以後服務業成為經濟發展的動力引擎。新加坡經濟發展局把發展重點從製造業轉移到化工、電子和工程業等主要新興產業。與此同時,經濟發展局也開始憑藉它在這些產業的領導優勢,發展製藥生物技術和醫療技術等生物醫學科學產業。

如今,新加坡仍是世界的硬碟驅動器產地,負責全球三分之一的硬碟生產;也是世界第三大煉油和石化中心;擁有13個晶片園;全球10大藥劑公司就有6家在新加坡生產。

……

對於新加坡來說,踩對每一個歷史的關鍵點,並能以之解決發展問題,是非常「幸運」的。這「幸運」中,更是包含了無數的努力和奮鬥。

從20世紀60年代的勞動密集型產業,70年代的經濟密集型產業,80年代的資本密集型產業,90年代的科技密集型產業,一直到21世紀初發展知識密集型產業,新加坡進行的是幾十年的連續轉型。