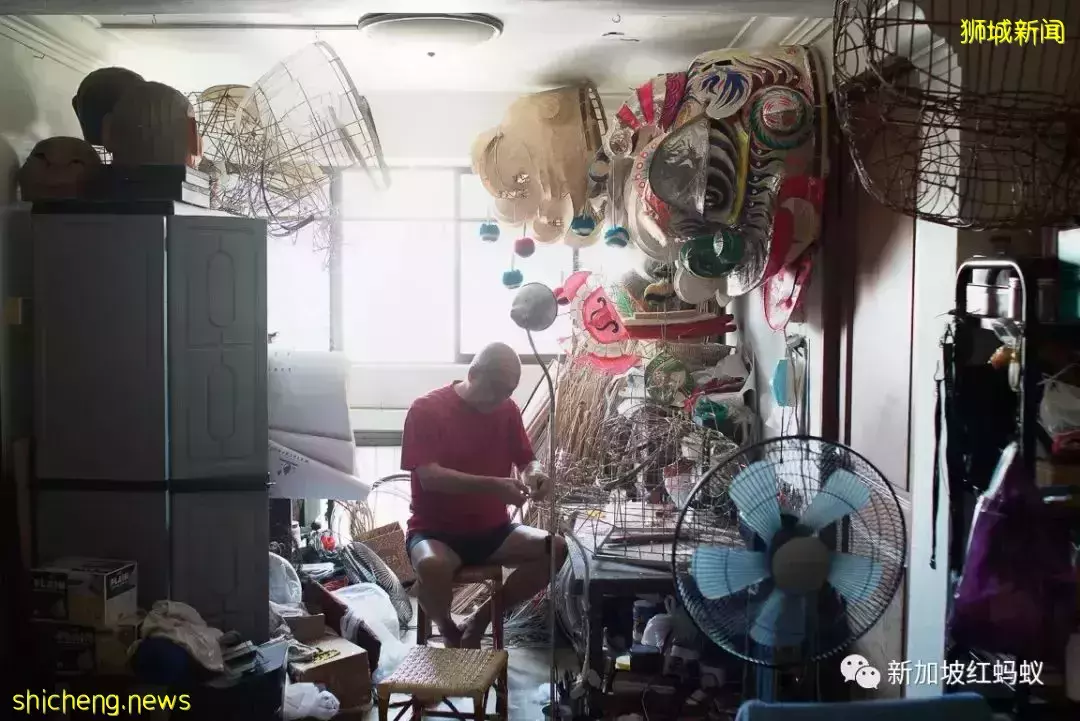

黃宏強師傅經常被形容為新加坡唯一全職的獅頭扎作師傅。27年前入行至今,已經製作了超過千個獅頭。(蔡家增攝)

作者 葉孝忠

黃宏強師傅的家,也是工作室,堆滿了獅頭。我數了數有十幾頭,成型的赫赫威武,只完成骨架的,也能由那精巧粘合的結構中,感受到那即將誕生的活潑生命。

黃宏強師傅的家,也是工作室,堆滿了獅頭。(蔡家增攝)

擁擠的書架上有不少關於創業的書籍,那讓他更清楚好的產品能為自己說話,每一個環節都馬虎不得。現在淘寶上能買到廉價但手工粗糙的舞獅頭,自然對他的生意造成影響。

黃師傅淡定地說: 「你買便宜的東西,其實就反映出你心裡的格局,那格局能裝下什麼東西呢?」

客廳里掛著舞獅界朋友送的牌匾《厚德載物》,原本朋友想送「一代宗師」之類,但那名銜過於重視功名,認為厚德載物更適合用來形容他的工作,也提醒自己做人做事的道理。

有深厚的功德才能容載萬物。這功德也包括黃師傅製作舞獅頭的嚴謹工藝。《厚德載物》出自《周易》的「干」、「坤」二卦的卦辭: 「天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。」

人可以和追求快、便宜和方便的時代對抗嗎?或者說,人應該用什麼來和這樣的時代對抗? 黃師傅清楚,只有經過多年,由時間鍛鍊出來的手藝,才足以和速食時代拔河。

「不少信任我的客人,就放心讓我去做,他們知道我能交出什麼品質的獅子,現在出去看舞獅,很多行家一眼就能認出哪一頭是我做的獅子。」

見獅,如見人。

黃師傅清楚,只有經過多年,由時間鍛鍊出來的手藝,才足以和速食時代拔河。(蔡家增攝)

如果你看過黃師傅工作,你就知道他絕對有這樣的話語權。

五房式的房子裡,一座一座由獅頭堆砌的小山頭。一些是客人送來修補的, 一些是黃師傅親手扎作的。

他經常被形容為新加坡唯一全職的獅頭扎作師傅,27年前入行至今,已經製作了超過千個獅頭。每個獅頭售價約1500新幣,和他初入行的價格比較,也只漲了500新幣。

每個獅頭如今售價約1500新幣,和黃師傅27年前初入行的價格比較,也只漲了500新幣。(蔡家增攝)

由最高峰的每年要製作超過150個獅頭,到現在30幾個。90年代牛車水還有四五家店鋪專賣舞獅頭的,現在都沒了,黃師傅也見證了扎作獅頭手工業在本地的式微。

除了本地舞獅隊的訂購,不少訂單來自海內外的收藏家,目前海外的訂單已經占了一半。

最近還有在印度從事助學和慈善事業的本地印度人向黃師傅購買獅頭,一次要了六頭,並在印度的小學開班授藝,還打算在當地的印度廟前舞獅。

對方不擔心黃師傅的手藝,讓他自由發揮,唯一的提醒就是不能用上半點黑色,因為在印度文化中,黑色是不祥的顏色。

童年是夢想的溫床,當時黃師傅對舞獅著迷,並開始學習舞獅。國民服役退伍後,他還成立過獅隊。1995年,黃師傅甚至辭掉穩定的工作,以家庭工作坊的方式製作手工獅頭,一切靠自己摸索,漸漸也做出名聲來。

(蔡家增攝)

傳統行業,特別是手工業,是需要投入情感和情懷的事業,但時代不會留情,說變就變。

「90年代,新加坡還有一些獅頭扎作師,但隨著中國較為便宜的獅頭流入本地市場,大大影響了本地製作獅頭的需求。」

但一些要求品質和做工的會館,依舊會向黃師傅定製獅頭。

一雙手,就是自己最信賴的工具。 看黃師傅的手在骨架上遊走,靈活自如,創造出機器無法創造的精準和緊實。要舞得生猛,獅頭製作分外重要。輕巧、靈活和牢固,缺一不可。

他曾經擔任飛機零件製作員,十分清楚精細對產品的重要。所以他巧妙的採用了針線筒作為配件,就是希望整個獅頭製作更輕巧,舞起來也更靈活。

製作舞獅頭有繁複的工序,大約需要一個月的時間。一個標準的獅頭,約3公斤重。工序可以分為4大類:扎、撲、上、裝。

扎是製作獅頭的基本功,扎得不好,獅頭的形狀就會走樣。(蔡家增攝)

扎是製作獅頭的基本功,扎得不好,獅頭的形狀就會走樣。黃師傅選用了上等的中國竹片,削成長短不一的尺寸,以紗紙搓揉而成的線條綁緊。

「中國的竹子經過四季不同氣候的滋潤,很有韌性,紮起來的獅頭,造型才會穩固,且有彈性,不會輕易變形或折斷。」

獅頭的不同部位,使用了不同厚度的竹片,舞獅時經常動用的嘴部,有更多磨損,自然得加厚。這些講究但一般人看不到的細節,都是時光堆疊而成的經驗和智慧。

在獅頭骨架上粘上漿糊的紗布為撲。拉緊,獅子的臉面才會如青春的皮膚一樣吹彈可破,更顯得朝氣。

在獅頭骨架上粘上漿糊的紗布為撲。(蔡家增攝)

黃師傅連漿糊也不願意買現成,而是用澱粉和熱水親自調配,因為他清楚怎樣的濃稠度是最完美的。

漿糊乾了,再陸續貼上兩層紗紙,工序繁複,才能確保作品精緻。獅子的後腦得貼上多幾層的紗紙,還有加上一個小枕頭,那是舞獅人頭部的支撐點。 獅頭成型後,就得為獅頭上色,獅頭就變得立體起來。

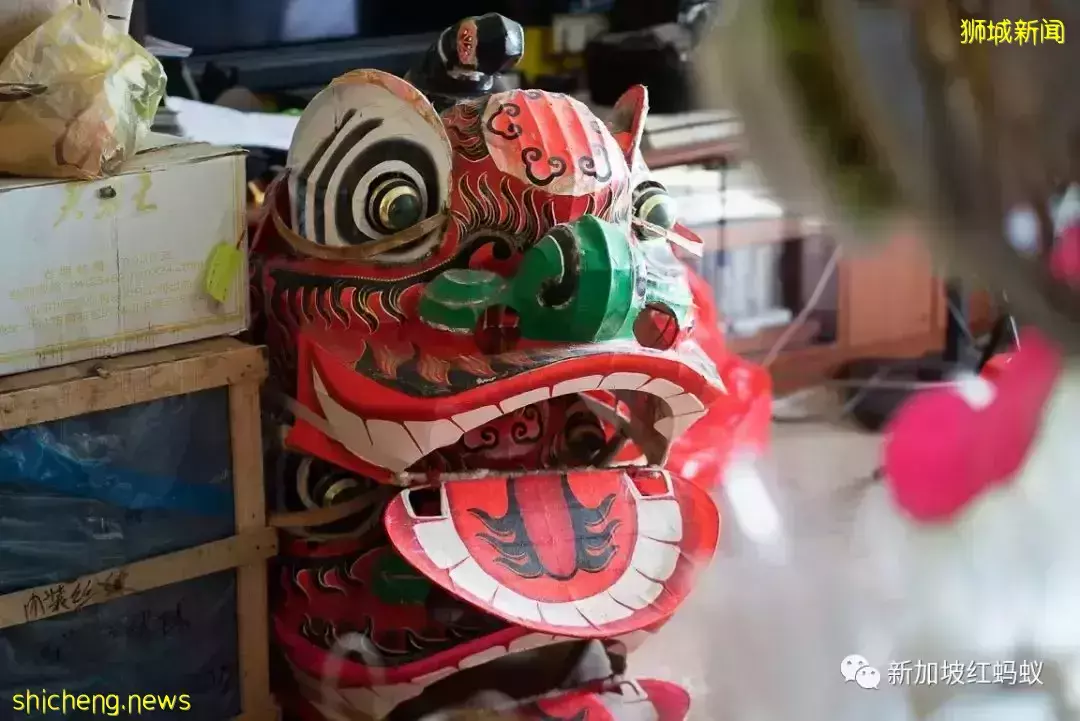

這些濃抹的色彩,喜氣洋洋,但其實不同顏色的獅子,對應著《三國演義》里講究忠義的人物。這可能和過去舞獅團體經常和幫派扯上關係有關。

金白配色,寓意仁義和富貴,是劉備獅;紅黑色的獅子則展示了關公的忠誠和俠義;黑青白的獅子,神情威猛十足;為張飛獅。

獅頭成型後,就得為獅頭上色,獅頭就變得立體起來。(蔡家增攝)

在新馬一帶,除了節慶,過去人們舉辦喪禮時,也會邀請舞獅隊前來送殯,但使用的獅子是藍白色的孝獅。獅子舞玩後,還必須燒毀。

然而現在獅子的顏色,隨著顧客的喜好而改變,各種金銀、螢光、彩繪等出現在在獅子頭上,美其名為破舊立新,但黃師傅認為一些傳統還是得堅持,比如會有客人要求在獅子上畫龍,但這樣的做法其實不倫不類。

「在舞龍和舞獅中,它們各有領域,怎麼能讓龍騎在獅子頭上呢?」

裝上能活動自如的下巴、眼睫毛、耳朵和嘴巴,再貼上毛髮,獅頭就栩栩如生。

南獅和北獅各有風格,南獅以廣東舞獅最具代表性,新加坡的舞獅文化主要源自廣州的鶴山和佛山,並以鶴山為大宗。

佛山獅的舞法更為剛勁有力,獅頭造型更為勇猛威武,所以頭角是尖的,而且還能看見牙齒。而鶴山獅的舞法則模仿貓科動物,溫和也更有萌態,兩種截然不同的舞法在新加坡結合於一體,就出現了所謂的佛鶴獅,獅子的造型也融合了佛山和鶴山獅子的特色。

在本地約300個舞獅團體里(其中有將近一半較為活躍),最顯目的無疑是鶴山會館的獅子。歷史悠久的鶴山會館的醒獅頭上還有一個「王」字。

鶴山會館的醒獅頭上還有一個「王」字。(蔡家增攝)

根據鶴山會館的網站資料,1953年新世界遊藝場主辦遊藝晚會,邀請了鶴山會館醒獅團前往表演,其演出展示了舞獅隊高超的技藝,贏得滿場喝彩。當場有名家揮毫,送了「獅王之王"四字給鶴山獅團,媒體也以《獅王出巡》等標題報道,從此鶴山的獅頭上就寫了「王」字。

鑼鼓聲的響起,獅子隨著節奏,舞出各種形態,左騰右挪、上竄下跳,既靈活又不失威風。其實正是那一雙別人不輕易看見的雙手,專注於每一個小步驟,這種堅持,才讓這些看似平平無奇的竹片、紗布和絨毛,有了生命。

鶴山會館武術醒獅團2020年12月恢復訓練。(聯合早報)

黃師傅育有兩個兒子一個女兒,但他們對父親的工作其實不感興趣,有自己的理想和追求。

手工扎作獅頭,正如其他傳統工藝和行業在島國的命運,曾經燦爛過的,也都會開到荼蘼,這都是一種必然。