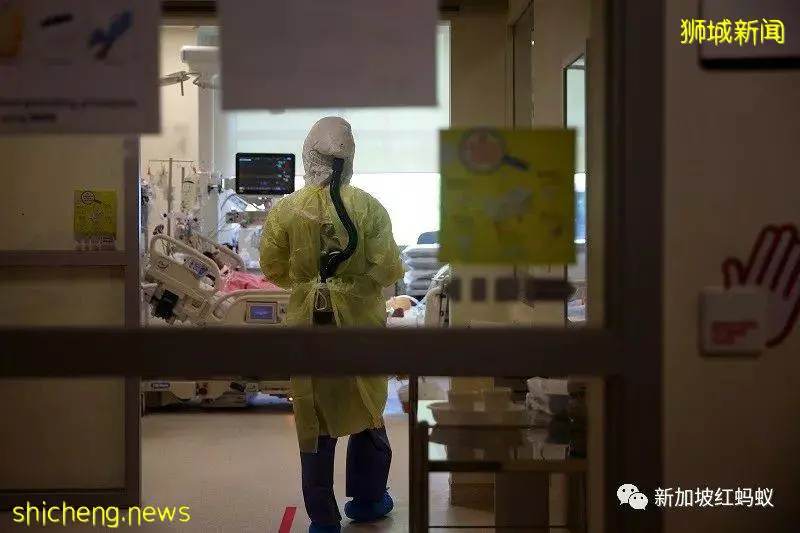

新加坡目前的本土冠病病例主要是德爾塔毒株引起的。(海峽時報)

作者 紅螞蟻團隊

知己知彼,百戰不殆。

這裡說的是德爾塔(Delta)變種毒株。

過去20個月,從抗疫工作中收集到的數據,讓我國抗疫團隊對德爾塔冠病毒株的習性有了深入的了解。

衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授。(政府抗疫跨部門工作小組記者會視頻截圖)

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授今天在政府抗疫跨部門工作小組記者會上,為大家介紹了德爾塔毒株的習性與特徵:

新加坡目前的本土冠病病例主要是由德爾塔毒株所引起;

德爾塔的傳染力變強了。過去八個月我國出現的超級感染群(如:裕廊漁港)都源自德爾塔毒株;

德爾塔的潛伏期變短了,平均4天後(甚至更短的時間內)就會發病。相比之下,野生型(wild-type)冠病毒株的潛伏期平均為14天,其他毒株的潛伏期則平均為6-8天;

潛伏期變短意味著人們在出現症狀之前,能更快感染病毒,也將更快把病毒傳給他人;

一旦感染德爾塔,患者體內初期會有非常高的病毒載量。如果是接種疫苗者染疫,大約會在受感染的第9天不會再傳染給他人。如果是未接種疫苗者感染德爾塔,則要等到第16天才不具感染力;

德爾塔比其他變種毒株更致命。因感染德爾塔需住院留醫的重症人數,是其他毒株的約兩倍。而且感染後,更多人需要氧氣輔助治療,或入住加護病房,甚至死亡;

單在今年首八個月,每10萬起病例當中,德爾塔的致死率是27.61人,比去年(2020年)一整年其他毒株的致死率,高出近七倍;

未接種疫苗者感染德爾塔後,入住加護病房的幾率,比接種疫苗者高出10倍,致死率也高出16倍。

黃廷方醫院加護病房的冠病患者。(海峽時報)

這些數據是不是越看越心驚?

其實一旦了解德爾塔的習性後,就能讀懂它的行動模式。

蟻粉現在應該比較清楚德爾塔毒株為什麼可以在那麼短的時間內,造成如此大規模的感染了吧?

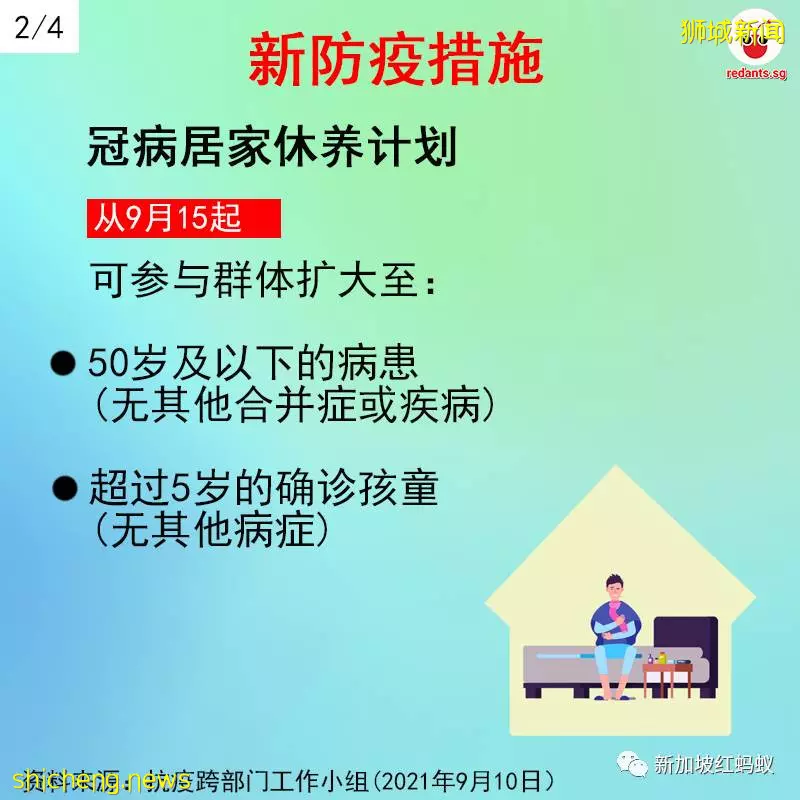

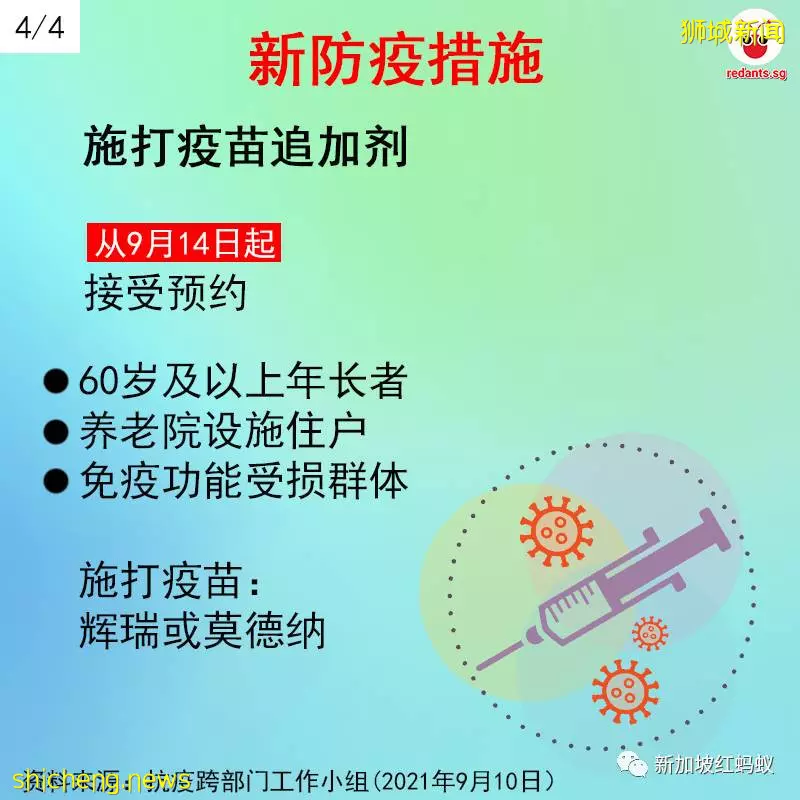

衛生部也在德爾塔毒株的認知基礎上,對我國目前的一些防疫規定進行了修改。

首先、強化強制隔離

一旦發現確診病例,就立即自動隔離確診患者的所有家庭成員。然後將確診患者的密切接觸對象分為兩圈。

第一圈:非常密切的接觸者,一律將接獲「健康風險警告」(HRW),必須立即進行冠病檢測、自動隔離。

第二圈:不那麼密切的接觸者,將接獲「健康風險警戒」(HRA),只須進行快速檢測,在接下來的14天密切留意自己的健康情況。

新加坡邁入與冠病共存的階段。(海峽時報)

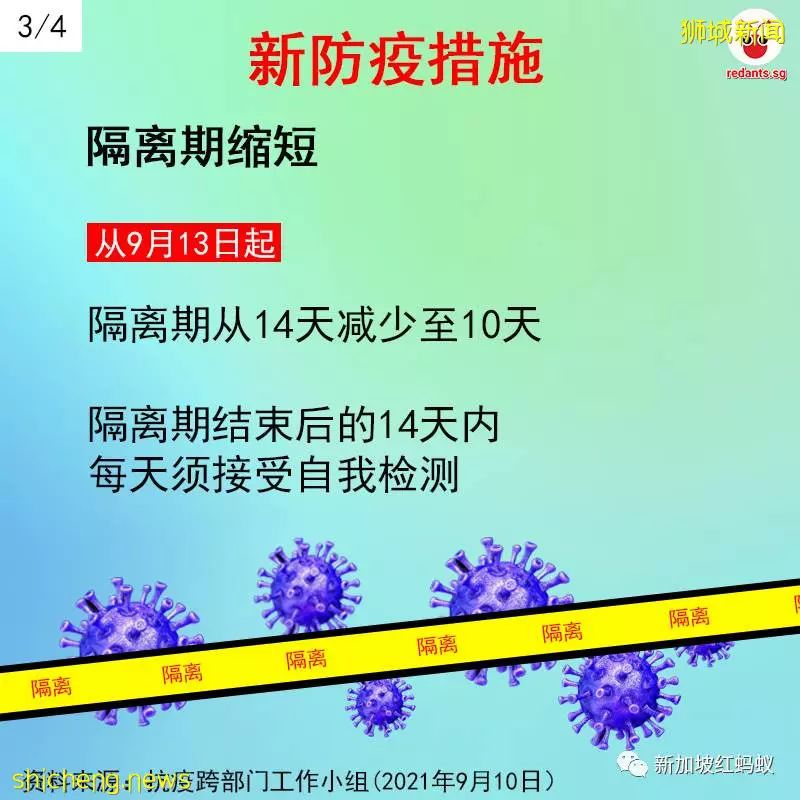

第二、縮短隔離期

德爾塔的潛伏期變短了,平均4天後就會發病,即意味著患者可以縮短隔離期,從早前的發病後14天縮短至10天。這麼一來,就能減低對人們日常生活的干擾,還能「揪出」更多病例。

第三、縮短住院時間,提早出院

醫療團隊發現,感染德爾塔的人,檢測循環閾值(Threshold Cycle,簡稱CT值)只要超過25就不會再傳染給他人。

目前的做法是,讓患者在住院第10天一旦冠病PCR檢測結果呈陰性或者CT值超過30,就能獲准出院。

今後只要病患在住院第7天,PCR檢測結果呈陰性或者CT值高過25,就能出院了。這將能大大舒緩本地醫院的醫療資源壓力。

(黎曉昕製圖)