一切看似那麼完美。到了1991年8月,看在人民行動黨眼中,可說是一片歌舞昇平 —— 爭議性政策減至最少,經濟前景一片大好。公務員領了三個月花紅,堪稱一筆慷慨的工資獎勵。上一輪生活費的重大調漲已是一年半載以前的事了,分別是1990年下旬巴士地鐵車資調高,以及1991年初大學和中小學校學費增加。通貨膨脹率有所減緩,而原定在7月推行的住院費上調計劃也已展延。

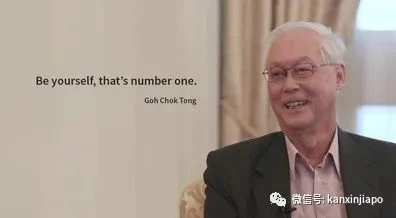

最重要的是,人民行動黨換了新總理掌舵,而吳作棟就像是搖滾明星一樣,自帶一股讓人親近且信服的魅力。他從6月起就在全島積極展開「訪民情,商國策」社區訪問活動,三個月來在民間獲得熱烈迴響。無論是透過官方渠道或非正式民調,行動黨探測到的民意均指向同樣信息:吳氏領導風格親切零距離,尤其廣受中產階級歡迎。這是行動黨1991年全國大選後檢討報告上所記錄的選前氛圍評估。

這份長達19頁的報告書上寫著,新加坡人民開始感受到政策可以因應民意而調整的,人們可以自由地暢所欲言,執政當局即使面對不同政見與主張,也更願意容忍甚至予以尊重。新加坡最早期的政治漫畫家喬治·諾伊斯於1991年出版的《李光耀再見,吳作棟你好》一書中如此形容:「吳作棟接任後,我明確感受到民間氛圍不一樣了。新加坡人對新總理的行事作風深感振奮。」他寫道,「新開放政策」讓這個國家享有更大的自由。

選後檢討報告上所記載的民間氛圍,跟吳作棟自己的觀察是吻合的。「當時的形勢對我們非常有利,我就希望能為自己爭取到人民的委託來治理新加坡。如果新總理漂亮贏得大選,就能讓新的領導班子擁有更堅實的立足點來領導國家。這就是我當時的想法。我認為那是舉行大選的最好時機。」他的看法也獲得黨內認同。報告上明確闡述:「爭議性政策並不存在,蜜月期效應和新總理本人的受歡迎程度,理應足以扭轉行動黨在1984年及1988年連續兩屆大選中支持率下跌的頹勢。」

正是本著這股信念,人民行動黨甚至準備涉足之前從未到過的禁區。自獨立建國以來的二三十年里,行動黨從未在農曆七月中元節期間舉行過大選。新加坡的絕大多數華族人口把每年的這個月份視為鬼門關大開、陰間靈魂返陽的時期,算是一年當中最不吉利的月份,但凡人生大事都會刻意避忌。但是向來高舉著世俗主義旗幟的人民行動黨,可不理會這些迷信說法。更何況,根據黨內的透徹分析,眼下的政治氛圍和形勢確實是完美無瑕。咳,不過在新加坡這種熱帶潮濕氣候之下,再完美無瑕的面容,最終也可能輕易讓一顆青春痘給毀了。

結果,這場選舉對吳作棟總理生涯產生了超乎想像的影響,讓這位坦誠率直的領導者脫胎換骨,轉變為精明老練的一號政壇人物。

國慶群眾大會三天後,國會於8月14日解散。全國大選定在8月31日舉行。儘管本屆國會會期還有多兩年才屆滿,吳作棟和團隊還是決定提前舉行閃電大選。吳作棟暗自希望藉助這次大選扭轉行動黨近十年來得票率持續下滑的頹勢。他憶述當時的想法:「我認為我們這一次的成績應該會好一些,因為我能感受到人民希望看到改變。而且人們喜歡我的作風。更開放、更願意與民協商......所以,他們會支持我的,讓我持續這樣的治國理念。」人民行動黨在1988年大選的得票率是63.2%,只失去一個國會議席。那是吳作棟必須跨過的門檻。

很快,如意算盤幾乎就在提名日當天失了算。原本如同一盤散沙、各自為政的幾個在野黨,居然首次決定團結起來,實現所謂的「補選效應」策略。在野黨只競逐國會81個議席中的40個席次,讓人民行動黨在提名日當天就取得國會大多數議席優勢,在選戰還未開打之時就自動蟬聯執政。

這招「欲擒故縱」的策略唯有在新加坡獨特的政治生態中才能奏效。這些年來,選民既要人民行動黨政府執政,卻也希望國會中能有少數在野黨議員發聲,以制衡執政黨一黨獨大而變得自滿、傲慢。如此尷尬的投票心態萬一在投票日當天失衡,是有可能出現意想不到的結果,讓人民行動黨意外出局。執政黨上下,包括吳作棟在內,長年下來都不斷發出警告 —— 選民萬一「弄巧成拙」,就會換來一次「詭異的選舉結果」。

因此,在野黨對人民行動黨祭出的回應就是:將全國大選塑造成一場「補選」,那就不必擔心會出現什麼「詭異的結果」了。選民既然已經知道行動黨會繼續執掌政權,就大可放心地把票投給在野黨候選人 —— 這就是他們的道理。「補選效應」策略出自在野黨領袖詹時中領導的新加坡民主黨,他在記者會上說,在野黨之間的協調合作「簡直漂亮極了」。

吳作棟為本書受訪時說,反對黨是把障礙變成資產,轉劣勢為優勢。一眾反對黨其實是根本無法湊集足夠的候選人去競逐所有議席。「這根本談不上什麼策略。他們只不過是機緣巧合下形成了這個局面。他們在提名日當天發現,即使把所有政黨的候選人加起來都不夠。根本不是一次結盟,不是說他們聚在一起商量了,然後突然有人想出這個點子,說不然大家來合作,確保競逐的席次總數不會超過大多數優勢門檻。」但他也認可詹時中夠機智,懂得利用這樁偶然促成的美事反守為攻:「這的確是高招。選民既想要國會中有反對黨,卻又擔心會出現詭異的選舉結果。所以詹時中就讓大家儘管放心,因為行動黨已經是執政黨了,大家可以放心地把票投給反對黨。」這就是在野黨的優勢。

選戰號角一響起,人民行動黨馬上就發現選情氛圍並不如想像中好。執政黨也在這個關鍵時候犯下好幾個非典型失誤。先是,它決定不像往常一樣舉行戶外群眾大會,改而辦起像馬來西亞競選講演會之類的小規模室內對話會。這是有感於上一屆大選群眾大會場面冷清而刻意在形式上作出的改變。吳作棟和團隊也認為,改以較輕鬆自在的小型室內場景更能讓他們發揮所長,畢竟他們不太擅於發表公開演說。他說:「競選團隊覺得我們辦群眾大會總是沒法吸引人潮。與反對黨一比較,就顯得我們聲勢太弱了。所以,我們選擇改辦小型對話會,大家都會舒服自在得多。」

結果卻適得其反。行動黨在選後檢討中稱之為「嚴重的錯誤」,指這個決定讓黨內動員群眾的能力完全失效。檢討報告指出,黨內活躍分子需要實際感受到執政黨的存在與聲勢。報告說:「不辦群眾大會,等於把群眾大會場子拱手送給了反對黨。」而在野黨正好趁虛而入,通過一場場群眾大會,充分利用各種方言和大家熟悉的生活語言,傳達他們的競選信息。

其次,吳作棟的治國綱領《新的起點》亦難以打動選民。選後檢討報告坦言,綱領中的內容與信息「讓選民難以捉摸」。當時仍是行動黨秘書長的李光耀在選後召開的第一場黨中委會議上直言,這份治國綱領有「過度行銷」的風險。根據會議記錄,他進而提到,組屋居民構成了新加坡選民中的很大部分;對這些選民來說,這份治國綱領所列舉的概念與計劃,顯得「虛無縹緲、不切實際」。相比之下,反對黨一再重提生活費上漲等課題,輕易地就引起了共鳴。尤其當他們一再抨擊政府只管自己致富而不顧百姓貧困,馬上就在民間獲得廣泛迴響。

到了開票夜,上述種種在這一刻爆發為吳作棟所形容的自己政治生涯當中「最糟糕的一夜」;善男信女在中元節燒香焚紙的裊裊青煙,化為焦躁選民選票上的沖天怨氣。人民行動黨這一回丟失了四個議席,比上一屆大選還多失了三個。落選的包括一位代部長,也是新加坡歷來首位女部長。這還是自1963年以來第一次有部長在大選中落敗。人民行動黨也未如預期般取得比1988年大選更好的成績,得票率反而再下跌2.2個百分點,以61%創下歷來新低。吳作棟形容:「那個晚上處處愁雲慘霧;比起來,安順根本不算什麼。」他指的是1981年由他統籌的安順區補選挫敗。

凌晨4時,當吳作棟出現在電視直播記者會上,失望之情表露無遺。大多數政治人物,尤其是甫上任的新總理,在分析選舉這樣的結果時都會設法予以正面解讀,吳作棟卻毫不掩飾當下的強烈失落感。「嗯......這也許不能算是......一巴掌打在我臉上,但肯定也不是輕拍我背的讚許表示。」他在記者會上流露內心的委屈。「我以為選民會擁戴現在這個開放協商式治國作風,我以為選民會對我和我所推出的計劃給予鼓勵。可是得票率反而進一步下降,我們還失去了四個議席。無論我的治國作風有多受歡迎,但凡事都有一個所謂的最終結果。這樣的開放協商式作風,讓我這次痛失四個議席。未來,會不會再讓我多丟四個議席?所以我必須檢討自己的作風。」

他的直言不諱,讓許多人震驚。接下來幾天,人民對新總理的支持紛紛湧現,不少人投函報章籲請他彆氣餒,說要不是因為他,大選結果可能還要更糟。連新當選的在野黨議員劉程強都說:「吳先生其實贏得了61%的明顯優勢,不應該感到失望。他應該繼續推展《新的起點》框架下的計劃......」但與此同時,也有評論抨擊吳作棟的示弱舉動。人民行動黨的選後檢討似乎也同樣暗指吳作棟選後的陰沉論調,僅短短几小時內就在全國各地蔓延開來,舉國上下都籠罩在一片愁雲慘霧、暗流涌動之下。選後檢討報告還引述了選民對行動黨議員表現過激的相關報道,說:「人們開始誤以為他們可以向政府或個別議員施壓。」

回看這段經歷,吳作棟坦言,自己當時處在一個「兩面不討好」的處境。「我如果強顏歡笑,大家會說我假,說這人其實心裡在淌血流淚。這麼說吧,我希望忠於自己,心裡怎麼想,就怎麼表達。有些人可能認為我表現得太軟弱,認為我應該更堅定果敢一些。這個看法是合理的,因為你的行為表態很重要。我在黨內也聽到了相同的反饋。一些黨員說,我可以感到徹底失望,這是自然的,但身為領導人卻不應該讓人覺察出一絲軟弱。是的,我表達了自己的失望情緒。但難道這就是軟弱嗎?對我來說,並不是。就只是失望而已。不過當然,這也關係到觀感的問題。如果我的失望讓人們看作是軟弱,那就不好了。」

舉行記者會的時間點,也是個問題。「從那以後就有了個決定,往後再也不會在凌晨4時召開選後記者會了。」他自我挖苦地說。

問:1991年大選競選期間,您是到了哪個階段才感覺到事態的發展可能不如預期?

答:競選活動來到中途時。群眾大會的人潮,人民對候選人的反應,媒體報道等等。一般上到了那個時候,我們就大概能感受到風向有多大,是否對我們有利。在任何一場選舉,行動黨的起點通常都是很高的 —— 我們總會在自認為最巔峰的時候進場。如果並不是處在最好的形勢,而又不是沒得選擇,我們也不會宣布大選。

接著,隨著選戰開打,你一定要有心理準備,反對黨必定會揭瘡疤、翻舊帳,將各種各樣真真假假的課題通通翻出來說。反對黨會想盡各種方法來攻擊你,攪動民心,爭取選票。就像是舉起機關槍掃射百多發子彈一樣,必定會有幾顆命中目標。所以你馬上能感受到選民對人民行動黨的支持度是不是開始往下跌。

問:具體是哪個階段讓您開始擔心了?

答:通常到了競選中期,行動黨就必須對種種攻擊作出回應。肯定會有一些課題引發爭議,即使再荒謬都好,你總還是有辦法及時滅火,把它壓下來的。但另有一些話題,比如說生活開支問題,這些是最難處理的。「政府賺這麼多錢,卻不肯幫助人民」,這些是最難化解的。生活成本是個歷久不衰的爭議課題,哪怕政府一直都在想辦法解決,哪怕生活水準其實已經不斷在提升。

然後,我們就得反覆闡明我們的主張。所以到了競選最後階段,通常會看到行動黨的支持度再次回升。這是因為選民聽到了我們的回應和反擊。競選期間,所有的政綱、所有的計劃,其實人民一般就是聽了就算。我認為這些實質東西並沒有獲得選民應有的重視。反而是競選造勢,才會真正地左右選情。

2020年大選也出現了類似趨勢。差別在於,即使到了競選尾聲,行動黨還是沒能等到支持率回彈。一般來說,碰到像冠病疫情這種危機時刻,打安穩牌准沒錯。而且好些讓人傷腦筋的問題,如地鐵系統發生故障,醫療費上漲,全都妥善處理了。行動黨原本預測支持率會在63%至65%之間。

工人黨呼籲選民別給行動黨開出「空白支票」,還說這屆大選真的有可能會讓反對黨「全軍覆沒」。這個說法引起了選民的共鳴,尤其是在原本就由工人黨掌管的兩個選區。其他反對黨的競選主軸則是呼籲選民拒絕讓行動黨在國會擁有「超級多數」的壓倒性優勢。這一招最終證實對選民作用不大。

問:那你們為什麼還要推出競選綱領?