2017年,海底撈正在為上市做最後的衝刺時,有媒體曝出,創始人張勇夫婦在新加坡花費了1.3億元購入豪宅疑似為移民做準備。

「張勇跑路」的消息甚囂塵上,一貫低調的張勇對此也並沒有回應。

一年後,海底撈正式登陸港股,一切塵埃落定,股東名單上,張勇的國籍一欄上寫著「新加坡」,這位中國火鍋一哥,果然跑了。

今年疫情爆發後,全國海底撈門店全面歇業,據媒體估計,其一天的損失在8000萬元左右。

而海底撈在新加坡的12家門店依舊門庭若市,給海底撈帶來了急需的現金流。

張勇曾對媒體透露:新加坡人對海底撈接受度特別高,即使開了12家門店,依舊存在排隊現象。

新加坡的「第二春」給了張勇底氣,讓他能在餐飲業哀鴻遍野之際,風輕雲淡地只說了一句:「終於可以好好放假了。」

張勇從未說明當年移民新加坡的目的,但在海底撈的股權結構中,我們能找到一些蛛絲馬跡。

01、餐飲資本沙漠上的大廈

海底撈是中國餐飲界的一個異類,說它是異類,並不單指服務。

在海底撈的言傳身教下,國內餐飲業的服務水平顯著提高,服務是可以學的。海底撈真正的「異」是指在資本市場上的能力。

2018年,海底撈登陸港股市場。由於香港金融開放程度高,很多在大陸難以上市的企業往往選擇去香港發展。

數量一大,自然魚龍混雜,大多數都是上市即巔峰——很快破發,一落千丈。大陸股票在港股中,幾毛幾分的比比皆是。

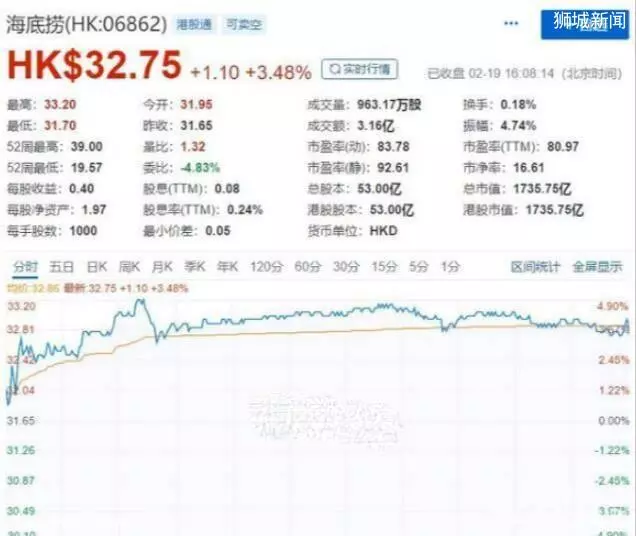

海底撈則是少數異類,上市後股價一飛沖天,一個連鎖火鍋店市值可達2000億。

凡事怕對比,以A股的餐飲大佬全聚德為例,全聚德2019年第三季度財報顯示:

虧損面持續擴大達1.18億,這家百年老店的市值僅為30億,相當于海底撈的60分之一。

另一家2017年上市的廣州酒家,雖保持盈利,但主營業務早已從餐飲轉戰到了食品加工,才勉強保持增長,市值停留在115億,依舊只有海底撈的18分之一。

可以說,餐飲業絕對是資本市場的黑洞。資本不看好餐飲業的理由很簡單:投入大回報低、供應鏈不穩定、無法實現標準化。

今日資本的創始人徐新在一次內部會議上對主管餐飲投資的負責人說:「你還不死心嗎?還在等下一個海底撈?」言下之意,要負責人放棄手上的餐飲項目。

反觀海底撈的成功,離不開創始人張勇的個人能力,這位只有中專文化的「野小子」硬是在餐飲資本沙漠上建起了一座大廈。

這座大廈旁邊只有一些矮小的「棚戶」,在棚戶的襯托下,海底撈的金字招牌顯得格外耀眼。

02、最糟糕的股權結構

與其他成功人士不同,張勇算是底層逆襲的典範。

年輕時代的張勇要錢沒錢,要學歷沒學歷,從小野慣了的他,不喜歡讀書。

但他們那一輩70年代出生的人,想讀書也沒有機會,大學的門檻極高,大多數人選擇沿襲父輩的老路——進工廠,當名光榮的產業工人。

張勇的父母看兒子不是讀書的料,便把他送進了技校,好歹學門手藝。

結果,張勇在技校也沒學到啥真本事,每天逃課,出去玩兒,對象談了好幾個。

幸虧他在技校認識了後來創業的夥伴施永宏,張勇的作業和考試,都交給了這位好哥們,在施永宏的幫助下,他才得以順利畢業。

多年以後,有記者問施永宏,如果再選一次,自己是否會跟著張勇創業?施永宏斬釘截鐵地回答說:「不會。」

左:施永宏,中:張勇

兩人的矛盾來自於海底撈股權上。

上世紀90年代,中國掀起了下海潮,張勇從小能折騰,畢業後進了拖拉機廠,沒上幾年班,就不安分起來,想做點小買賣,苦於沒有啟動資金,便找到了好哥們施永宏。

據張勇後來回憶說,創業之初,他和施永宏各拿4000元開火鍋店,股份各占50%,非常公平。

但施永宏對此提出了不同意見,他表示,8000元都是自己拿的,張勇沒出錢,只出力。

不管哪一種說法是真的,1994年,成都街頭多了一家名為「海底撈」的火鍋店。

起初,這家小小的火鍋店沒有顯示出什麼特別之處,如同成都街頭無數夫妻店一樣,有生意時做生意,沒生意時,施永宏和他老婆便帶著員工在店裡打麻將。

開店後的張勇一心撲在經營上,整天琢磨怎麼做好這家店,畢竟這是他張羅起來的店面,一家老小的生計都要從店中的營業額里出。

張勇眼見施永宏在店裡打麻將心裡著急,但又不好明說,這家店兩人的股權是一樣的,這種最糟糕的股權結構差點斷送了海底撈的前途。

03、把火鍋做得一樣難吃

終於有一天,施永宏帶著員工打麻將時,張勇爆發了,掀翻了麻將桌,表示要開會解決問題。

會上,張勇突然提出:「正規的公司都有經理負責經營,現在,我決定,我來當海底撈的經理。」施永宏沒有提出異議,默認了。

張勇自封經理的舉動,沒有引起施永宏的注意,他回憶說:「他性格就那樣,霸道慣了。」

張勇也在上市後接受採訪時表示:「我在公司開會,可能因為我是老闆,一般我說的話沒人反對。反對的也干不長。」

當上張經理後,張勇為海底撈制定了一套服務規則,成為改變這家小店命運的法寶。

海底撈的競爭核心不在味道,而是服務。剛成立時,張勇親自為客人拎包、帶小孩、為客人擦皮鞋。

出色的服務讓海底撈異軍突起,很快打響了品牌,走出了成都,變成了一家全國性企業。

成都的老百姓對海底撈火鍋並不滿意,甚至說它做得很難吃,因為他的火鍋與正宗川味火鍋相差甚遠。

這種差距就好比義大利人對星巴克嗤之以鼻一樣。義大利人說:「星巴克那種速溶咖啡根本不能叫咖啡。」

在義大利,咖啡的做法超過兩千種,味道的確遠勝星巴克。

但為什麼義大利沒有誕生一家世界性咖啡企業呢?

因為他們沒有標準化,義大利2000多種咖啡做法散落在民間,屬於家傳,沒有穩定的味道,無法大規模連鎖複製。

星巴克CEO舒爾茨說:「有人批評說星巴克難喝,但能把全世界1萬多家門店做得一樣難喝,只有星巴克能做到。」

星巴克每杯咖啡用多少咖啡豆,添加多少牛奶,精確到毫克,這就是資本市場想看到的規模化、標準化的能力。

海底撈火鍋在味道上的確無法與有的民間小店相比,但張勇摸准了資本的心思。

海底撈和星巴克一樣,門店的裝潢、服務標準、菜品供應鏈,一應俱全。

有了這些東西,才能大規模開店,光靠一兩個老師傅坐店,可以開一家有名的飯店,但走進不了資本市場。

現在海底撈離上市還有最後一步:徹底改變糟糕的股權結構。

海底撈的股權說起來很簡單,張家、施家各占一半,兩家人平起平坐,等於說從資本角度沒有一個領導,多中心等於沒中心。

這些年,張勇對海底撈的發展貢獻有目共睹,施永宏更多扮演的是「寓公」角色,象徵性的參加些公司會議,拍板的工作均是張勇在負責。

所以海底撈上上下下全是張勇的得力幹將,施永宏毫無發言權。

性格霸道的張勇決定用最簡單的方式處理施永宏的股權問題。

他強勢地提出以「原始價」購買施永宏18%的股權,這樣自己就成了海底撈唯一大股東,從此誰也無法從他手裡拿走這家公司。

這個方案幾乎沒有商量的餘地。至於「原始價」是多少,引起了外界的猜測,有人說是當年8000元的18%,摺合人民幣1440元。

記者問時,施永宏模稜兩可地回答:「象徵性給了點兒。」

換而言之,張勇幾乎沒有付出任何代價就拿走了施永宏18%的股權,徹底把海底撈變成了他的個人產業。

5年後,施永宏被奪走的18%股份價值360億人民幣。

隨後,張勇仍不放心,通過增發等手段,不斷稀釋施永宏股份,直到把他的股份降低到16%,毫無威脅後才安心上市。

接下來,張勇又開始策劃移民新加坡。不要小看張勇的移民,他的移民不是簡單的資本出逃,而是一套令人眼花繚亂的資本遊戲。

張勇先在避稅天堂維京群島註冊了一家家族企業,再用家族企業控股蓋曼群島的一家股份公司,這兩家公司都是張家100%控股。

蓋曼群島的股份公司再去控股香港上市的海底撈餐飲集團,香港公司再去控制大陸的所有門店。

張勇為海底撈構建了三道防火牆:

維京群島的公司買了家族信託,保證張家對海底撈世世代代的控制權;

蓋曼群島的股份公司保證資金可以自由流動,不用接受審批;

香港上市公司保證海底撈可以在大陸和香港同時圈錢(去美國上市也沒有人會買它的股票)。

最後,作為新加坡公民的張勇不用為他在海外賺得錢納稅!

從此,張勇的公司受英國保護(英屬維金、蓋曼群島),個人享受新加坡福利,並賺著全球最大市場中國人的錢。

不得不說,張勇是個天生的操盤手,從商人角度來說,他每一步都走得漂亮至極。

遠走他鄉後,他又給中國留下了什麼呢?