新馬一帶的公眾,即便是年輕一代,提起「暗牌」,大家都耳熟能詳,知道那是指便衣警察,也就是警探或探員。

根據警察部隊在1985年出版的《為國服務》(In The Service Of The Nation)一書內的專文透露,第一支便衣警探小組是在1862年成立,主要是抑制私會黨活動與減少暴力罪案的發生。

1903年,小組改組擴充成為刑事偵查局(簡稱CID,俗稱「暗牌厝」),並由一名華人探長率隊,專門對付私會黨徒,處理持械搶劫,軍火走私,以及謀殺等重案。同年,為了完善偵查工作,設立罪犯掌紋收集組,罪犯情報組也在兩年後成立。

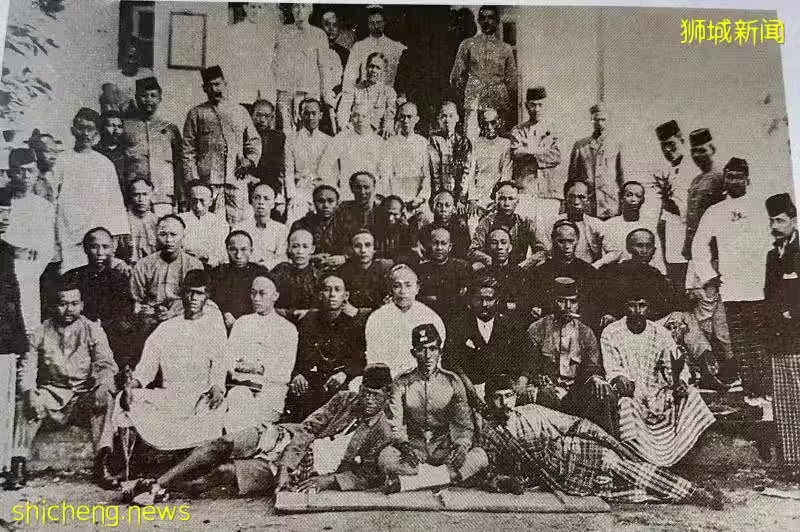

1906年成立的第一支「暗牌」隊。(攝自 《為國服務》) 1931年刑偵局大樓正式在羅敏申路建成,內里包括華人幫派調查組、馬來及其他組群幫派調查組、掃黃組以及商業罪案調查組。這座建國一代和立國一代熟悉的大樓,在80年代走入歷史。多次搬遷後,如今的刑偵局已坐落在廣東民警察大廈內。

「暗牌」是便衣警探的「身份證」

早年的民間說法,「暗牌」是新加坡土生土長的福建話,源自華人賭博的用語。原來,當年華人盛行玩「21點」:即莊家和閒家各有一張紙牌,正面朝下,蓋在桌面,不讓大家看到點數。直到決定勝負之時,才掀開這張底牌,亮出點數。而這張「底牌」便叫做「暗牌」。自此,一般人便借用「暗牌」來稱呼那些不輕易揭露身份的便衣警察。

不過,根據退休的警官透露,「暗牌」其實是便衣警探的「身份證」,是一個橢圓形的銅質徽章,上刻警探的編號。除此,為了保障「暗牌」的安全,避免臥底警探在「混戰」中被誤傷,他們不但身懷「暗牌」,還有不同顏色的布制肩帶。

至於「暗牌」肩帶的由來,是跟1959年的一支「阿飛喬裝突擊隊」,以及一名驗屍官的建議有關。

真正的「暗牌」亮相了!(攝自警隊200周年展覽會)

突擊隊員私會黨幫派里當「臥底」

當時,警察後備隊(俗稱:「鎮暴隊」,現稱特遣部隊)精挑了8名警長與63名各級警員,參加為期一個月的特別訓練,組成一支71人的「阿飛喬裝突擊隊」。

完成訓練後,小組成員被派往各私會黨幫派里當「臥底」,準備隨時配合警方的大掃蕩,裡應外合,取締私會黨。

這批精英在警隊原本負責調查偷搶與私會黨活動,平時對黑道分子和非法活動,十分熟悉,經驗豐富。

為了混跡私會黨群中探聽虛實,查探活動,因此,他們個個都得做阿飛打扮:蓄留長發,穿花布衣、窄管牛仔褲,口銜香菸,以輕佻浮誇的態度遮掩身份,轉移私會黨徒的耳目。

1959年3月8日晚上,喬裝突擊隊接獲情報,告知亨德申路玻璃廠附近的火鋸廠內,將有私會黨格鬥事件發生,於是,突擊隊前往調查。

誰知,一抵達現場,突擊隊被一群手持武器的私會黨徒圍襲。帶隊的警長首當其衝,右肩和右腹受了傷。為了自衛,他拔槍發射,多名手下也跟著開槍,私會黨徒分頭飛跑,警方尾隨力追。經過一番對峙,13個黨徒舉手投降,一徒身中三槍斃命。

死者是23歲的海港局勞工,警方查出他有私會黨的記錄,他是108派系「海陸山」的打手。

驗屍庭在同年10月研審此案,驗屍官嚴中興指出:那批男子手持巴冷刀、鐵條、木棍及玻璃瓶等武器,沖向警探,警探的生命處於危險關頭,因此,他判決警探自衛開槍,乃屬合法。

嚴中興也在庭上提出建議:「暗牌」應該佩戴特別的肩帶,方便公眾識別,也可以嚴防黑道分子或公眾冒充,自稱是「暗牌」。除此,在面對不同族群的私會黨徒時,最好能有通譯員隨行。

30年代的制服警察和便衣警探。(攝自《為國服務》)

突擊隊解散原因有三

「阿飛喬裝突擊隊」可說是新加坡古早警隊的「無間道」!在短短一個星期內,這支小隊果然不同凡響,出奇制勝,屢建膚功,先後擊斃了兩個私會黨徒、傷了20多人,逮捕了數十人。

不過,這支突擊隊前後不到一年便解散,原因有三:

· 私會黨徒越來越多,愈來愈兇狠,小組成員寡不敵眾,難防暗箭。

· 組內幾乎所有的「暗牌」臥底身份已先後曝光,黑道分子對他們「熟口熟臉」,「喬裝」失去了作用。

· 警隊為了加強力度,成立了更精銳的部隊,準備迎頭痛擊私會黨。

作者:何盈 攝影:何盈