導言

在新加坡的建築行業中,有一群來自於中國大陸的建築師。他們帶著他們在中國的故事來到新加坡,在不斷的學習和實踐中,逐漸成長為有著自己獨特設計理念的建築師。他們為什麼選擇建築師作為職業?他們是怎麼來到新加坡?他們經歷了什麼?他們是怎麼在新加坡成長為建築師的?

本文根據

建築設計師木(化名)的採訪稿整理而成

我大汗淋漓地衝出建築設計事務所,公司門口香火很旺的彌勒佛保持著一如既往的笑容。我長長地抒了一口氣,「終於結束了,這一切。」

每天沒日沒夜地工作,我好像被捆綁在了辦公室,工作越做越多,人越來越累。

想想2016年從蘇州回到新加坡工作的這段日子,好幾天沒見著孩子是常有的事。有時候晚上還沒回來,他們睡了;等我早上去上班的時候,他們還沒醒。

福建莆田車站站房項目投標的失敗,是壓倒我的最後一根稻草。我辭掉了工作。

01

最初的物理學專業和我的她

2006年在牧師見證下,我和溪子終於在新加坡的一家教堂里舉行了婚禮。那一年,我29歲,大學本科第四年;溪子27歲,博士第四年。

1996年,我參加了中國的高考,順利以較高的分數考入了南京市的A高校。那個時候年輕,不知道自己要什麼。憑著要實踐在科學家傳記里所閱讀到的科學情懷,我毅然決然地選擇了物理學來作為我大學本科的專業。

當我水到渠成地讀到A高校物理學碩士研究生的時候,我卻找不到我所要的情懷了。在實驗室里,大家談論的不是科研,而是怎樣能夠拿到funding(資金);教授們為了多發一篇論文,為了讓數據好看一點,屢屢編數據改圖表是常見的事。

在人生的黑暗中,我在校園網的BBS論壇上結識了同為A大學的溪子,溪子成為了我的情懷,我們戀愛了。那一年,我25歲,研究生二年級;溪子23歲,大學四年級。

然而,伴隨著我們戀愛開始的,是從新加坡到南京的異地戀。

02

「偷偷報了新加坡B大學建築學專業。」

大四畢業後,溪子參加了新加坡B大學的一個項目。這意味著她要在新加坡培訓一年,工作兩年。在國內的A大學裡,我在物理學科研的苦海里屢屢受挫。

為了結束讓人煎熬的異地戀,我決定從頭開始。我瞞著自己的父母偷偷報了新加坡B大學建築學專業的本科。溪子這時已經申請到了B大學博士。

選擇建築學一方面我覺得是一種傳承,母親是國內的建築師,我從小耳濡目染也受到了一些影響;另一方面,比起一個人默默地在實驗室里對著機器,我覺得自己更喜歡去關注人、社會和文化。

接到了新加坡B大學的面試通知後,我從朋友那裡借來了3000新幣,作為存款證明;與在A大學藝術學院教美術的同學學素描;去上海辦理去新加坡的簽證。

終於,我來到了在2003年作為SARS重災區之一的新加坡,和溪子見面了。開啟了我在新加坡建築學本科學習的生涯。

03

「更注重現代建築的概念。」

from theupstudi

這樣,我又開始了本科的學習生活。因為周圍全是新加坡人,一開始不太有膽子去說英文;這邊學習的方式不一樣,會特別注重個人的表達和團隊的合作,整個網上的教學系統也比國內發達;另外,身邊的同學們都比我小。

為了讓自己能夠儘快地融入新加坡,大學的第一年,我去烏節路做promoter(促銷員),去賣一些福利的小冊子。不管我英語有多爛,至少我敢說了。

漸漸地,我也發現新加坡建築學的教學系統跟國內的教學系統不太一樣。國內的建築的老八校(清華、天大、東南等高校)很注重像結構、數學和素描等技術的層面。

新加坡建築學的教學系統更注重現代建築的概念,比如說像材料、光和人的體驗,也很注重生態和綠色建築。

04

「在這個團隊我的中文最好。」

在新加坡,雖然有很多不適應的地方,因為有了溪子的陪伴,一切都很溫暖。完成了本科的學業之後,我和新加坡所有從建築學本科畢業的學生一樣,拿到了英國皇家建築學會(Royal Institute of British Architects) RIBA 1的資格證。

之後,我便進入了新加坡本地的一家中型建築設計事務所(約50人)工作。和中國的建築設計院不一樣的是,新加坡的事務所多是私營的,人數有時可以少到一兩人。

我當時在這家本地事務所的中國項目團隊里工作,在一起工作的有兩個印度尼西亞的年輕人。因為在這個團隊我的中文最好,所以團隊所有的與中文相關的文本都需要經過我的手,包括展板、ppt、設計說明和展示等。

在建築設計行業,加班是常有的事。記得有一次,老闆要去上海出差報告,我和團隊的成員一直加班到第二天下午五點才回家,中間一直都沒有休息。讓我們感到欣慰的是,老闆回來後告訴我們,彙報非常成功。

05

「中國人講話怎麼這個樣子。」

It's All Chinese to Me

by Pierre Ostrowski & Gwen Penner

2008年工作一年左右,我回到新加坡的B大學去完成我的碩士學位。在學習的沉澱中,我形成了一些初步的,我一直想要在實踐中嘗試的一些早期的設計理念。比如一些建築和生態技術的結合、人和空間的動態關聯以及建築的可調整性等。

碩士畢業後,我自然拿到了英國皇家建築學會(Royal Institute of British Architects) RIBA 2的資格證。

新加坡的生活總有一種一眼望到頭的感覺,我和太太想嘗試著再蹦一下。2010年,我的太太申請到了德國一所大學的博後,我暫時放下了我的事業,跟隨她一起去了德國。在德國,我們的第一個孩子出生了。

2012年,我太太在德國的工作完成後,我們又回到了新加坡。我找到了本科畢業工作的那家公司里的team director(團隊總監),進入了他所開設的公司里工作。

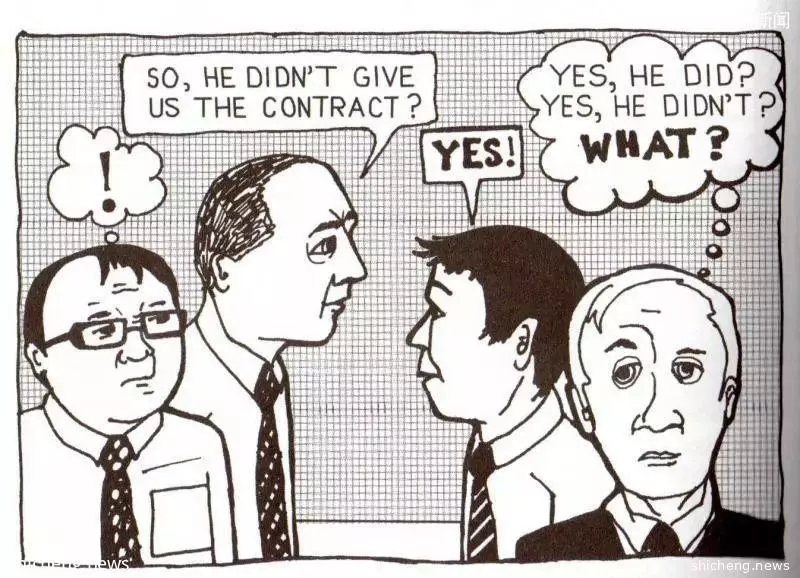

這家公司的業務基本上是新加坡海外的業務,我工作的團隊負責的是中國的項目。雖然新加坡的華人也懂中文,但是他們不一定能明白中國人所說的一些比較有暗示性和委婉的話。記得有一次,國內業主不是很喜歡我們的設計理念,想要拒絕我們。他們給我們事務所團隊的人說:「我覺得你們的這個想法很好,但是如果這個想法能夠在滿足某種實際情況,或者某個規範要求的情況下,是最理想的。」

我的新加坡同事卻很興奮地告訴我:「業主很喜歡我們的這個想法。」 新加坡人比較直,後來他們知道真相以後,問我中國人講話怎麼這個樣子。

除了享受畫圖和設計之外,我還必須要直面客戶,去解決現場的問題。我在這個公司慢慢從一個建築設計師成長為一個項目的協調者和負責人。

06

「生下第三胎就意味著失去工作。」

2014年下半年,我的太太因為父母的壓力回國。太太申請到江蘇某高校的教職後,我們就帶著大兒子和在新加坡生下的雙胞胎女兒回到了中國。

我在新加坡的老闆同意我代表公司在中國常駐,在家裡工作,拿新加坡的薪水。這樣老闆也節省了我在出差上的花銷。除了代表公司在中國辦公之外,我也會代表公司和中國的一些設計院合作。

在蘇州,我們一家五口人的生活非常安逸,但是這樣的寧靜很快就被打破了。我的太太意外懷孕了。生下第三胎就意味著失去工作。在慌亂中,我們依靠著基督信仰,還是決定生下孩子。太太放棄了高校穩定的工作,我們離開了安逸的蘇州,又灰溜溜地跑回了新加坡。

2015年,我開始重新在新加坡尋找工作,還好我之前認識一個老鄉,他是一個老闆。他給了我一個項目經理的工作,也是主要負責中國的項目。新加坡的公司門口放置了一個彌勒佛,信奉佛教的老闆每天來上班還要讀一會兒佛經。

07

嵌在村子裡的博物館

這份工作和我之前的很相似,但是會更多地接觸到文化旅遊類的項目。來到公司工作不久,我所在的公司就接到了河北興隆觀星小鎮的項目。

興隆天文觀測站位於承德市興隆縣。因為那邊承德以前是皇家園林,那一帶的自然植被保存得非常好,空氣也很好,所以上個世紀60年代中國政府在那裡建立了一個天文觀測站。開發商就在那邊建了一個以觀星為主題的觀星小鎮。

我的任務是以觀星為主題,對村子的進行改造設計,也就是把觀星和農業相結合。我希望自己的設計是安全的、舒適的和充滿驚喜的,是一個孕育文化的地方。同時,我希望住在裡面的村民能夠有身份的認同感。

我把對中國的農業有著重要指導意義的天文曆法、二十四節氣和觀星納入了設計,把街道改成了天文立法的一個展廊。在我的設計中,我邀請村民用自己的院子來入股,就是拿出自己一部分的院子來變成展廳或活動場所。

這樣, 博物館以一種特殊的方式,嵌入到了村子裡。村民是居住在這片土地上的人,遊客是來到這片土地上的人。天文觀測站的歷史和觀星的主題通過村名和遊客在這個展廊上的交互而產出了新的意義。

08

「人與自然之間最真實和最質樸的聯結。」

from Rutgers School of Arts and Sciences

我們公司對陝西神木縣天台山旅遊景點進行改造的投標。這個地方的建築和文化錯綜雜亂,改造的難度很大。

神木縣的天台山位於窟野河和黃河的交匯處,在山上可以同時看到兩條河。面對這樣一個道教,佛教和紅色文化交錯的地方,團隊的成員建議把這裡打造成一個以佛教和道教為主的一個宗教勝地。但是因為我的信仰,我不能讓這樣的作品從我的手裡出去。

有一天晚上,我打車回家,靈感乍現 — 音樂和聲音。我將這兩個元素運用到了我的設計之中,把天台山設計為「音韻天台」。

以「音韻天台」為主題,我把這個區域開闢成了三個區域 — 生命之弦,山河之弦和大道之弦。生命之弦所在的地點是天台上下面的一個小村莊,在這裡我放置了一個民間的舞台,戲曲、集市、打棗和熙熙攘攘人的聲音就是生命的聲音。

山河之弦的地點是在山上步道的棧台上,在棧台的位置我放置了一個浮動的舞台,以及長短不一的欄杆。當觀眾們在不同的區域敲擊欄杆時,會奏出由不同聲音組合成的音樂。音樂和舞台的表演混為一體,在山河中迴響。

雖然這個項目最後因為報價太高沒有中標,但是這個作品設計的完整度得到了業內人士的認可。重要的是,在這個設計中,我去除了宗教的影響,以此希望能夠產生人與自然之間最真實和最質樸的聯結。