編者按:新加坡電視辯論會不僅發展為了招牌節目,甚至在國外發揚光大,還出現了很多風雲人物

本文出自世界科技出版社出版的《回望加利谷山》一書。

·

「自由辯論現在開始!」

聽到這句話,坐在電視機前的你情緒相信必定亢奮起來,因為在接下來的幾分鐘里,你將看到一場辭鋒銳利、妙語如珠的語言與邏輯的交鋒。

辯論會曾經是不少新加坡觀眾熟悉與熱衷的電視節目,而辯論會中的自由辯論更是大家所期待的。

其實,電視辯論會在新加坡有很長的歷史,它應該是在1960年代末就開始了,而它的創始者是知名戲劇家郭寶崑先生,他那時在新加坡廣播電視台擔任導播。

後來,辯論會發展成為電視台的招牌節目之一。當時,大學先修班校際辯論會和大專辯論會每年交替舉行。受到電視辯論節目影響,辯論比賽在中學和大專學府也很普遍。

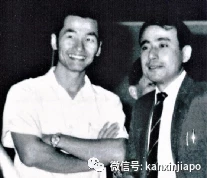

1969年郭寶崑(左)和來自日本NHK的電視節目顧問Suzuki。

與辯論會結緣

我在1984年加入新加坡廣播局華文時事節目組當導播。按當時的傳統,辯論會節目是由組內導播輪流負責。我在加入電視台第二年,就被分派製作大專辯論會,就這樣我開始了和電視辯論節目不淺的淵源。

1985年新港大專辯論友誼賽的成功舉行,為電視台之後舉辦國際大專辯論會埋下契機。

辯論會導播除了製作節目之外,賽前的行政工作也很多,譬如邀請參賽隊伍和評判、徵求辯題、設計製作獎狀與獎盃,以及派發門票等等。雖然我是第一次負責這個節目,不過由於有前人的經驗可以參考,所以節目製作順利。

經過了7場比賽,1985年的辯論會圓滿落幕。但和以往不同的是,這一年的辯論會還多了一場新港大專辯論友誼賽。受邀的是一支由香港各大學組成的聯合代表隊,它和大專辯論會冠軍新加坡國立大學A隊進行了一場友誼賽。

這其實不是新加坡電視台第一次主辦區域性華語辯論比賽。早在1971年至1973 年,它就連續三年主辦過新馬港大專辯論會,並且取得不錯的迴響,不過後來據說是因為經費問題而停辦。

電視辯論會邁向國際

新港辯論友誼賽使得新加坡觀眾相隔12年後,有機會目睹海外隊伍的辯論風采。觀眾反應熱烈,節目結束後許多人要求電視台繼續主辦區域性華語辯論比賽。終於在第二年,即1986年,電視台主辦了第一屆亞洲大專辯論會。參加的隊伍有4 支,它們是新加坡國立大學、中國的北京大學、香港中文大學和澳門的東亞大學。我們也邀請了台灣大學和馬來亞大學參賽,可惜都被婉拒。

在1988年亞洲大專辯論會決賽中,復旦大學隊打敗台灣大學隊榮登冠軍寶座。決賽辯題是: 「儒家思想可以抵禦西方歪風」。代表復旦的辯手為(左起):李光斗、呂巍、羅潔、鮑勇劍與顧剛。

這些海外隊伍的參與,尤其是北京大學第一次參賽,使得節目非常受歡迎。每場比賽觀眾席都爆滿,到了北大對中大的決賽,我們甚至要通過閉路電視直播, 讓無法進入會場的觀眾在場外觀賽。

兩年後,電視台再接再厲舉辦了第二屆亞洲大專辯論會。這次負責的是另一位華文時事節目組導播,但我還是在徵集辯題、協調與招待外國隊伍方面參與了節目。1988年的辯論會意義非凡,因為台灣第一次派出台灣大學參加,而中國方面則是由復旦大學代表。這是兩岸學子長達40年隔絕後,第一次正式公開接觸。

經過了6場精彩的賽事,台大和復旦分別擊敗組內其他隊伍,在被稱為「世紀之辯」的大決賽中決一勝負。

那時候,中台還處在互不信任的對峙狀態,所以這場辯論會在海內外備受矚目。不時會有人提出疑問,新加坡是不是為了撮合兩岸而邀請大陸和台灣大學參賽。據我所知,新加坡官方從未對電視台有過任何批示,至少我在製作節目時沒接過有關的指示。

但在那個中國改革開放初期,台灣仍未正式結束「三不」(即不接觸、不談判、不妥協)政策的年代,中台雙方都明白這次接觸的政治含義和敏感性。所以,雙方教練在決賽前達成「不談政府、不談領袖、不談主義、不用攻擊詞語」 的君子協定,避免在交鋒時可能出現的尷尬場面。製作組在這方面完全沒有參與,而我們也是在事後通過媒體報道知道此事。對我們來說,這純粹就是一場辯論會,我們的目標是要把它辦好。

1993年第一屆國際大專辯論會半決賽,正方是雪梨大學隊,反方是復旦大學隊。 辯題是:「愛滋病是醫學問題,不是社會問題」,結果復旦大學隊獲勝。

1993年,辯論會規模擴大為國際性質,並且成了新加坡廣播局和中國中央電視台的合作項目,輪流在兩地主辦。時隔7年,我再次上陣,擔任第一屆國際大專辯論會導播。這一年的辯論會,除了曾經參加亞洲大專辯論會的復旦大學、台灣大學、馬來亞大學和新加坡國立大學之外,還多了香港大學、英國的劍橋大學、澳洲的雪梨大學和加拿大的英屬哥倫比亞大學,可謂盛況空前。

1995年,輪到中國中央電視台主辦辯論會,我和華文時事節目組總監朱亮亮、資料搜集同事林文慶代表新加坡電視台到北京出席盛會,並且觀摩了央視辯論會節目的製作。

1997年,國際大專辯論會又回到新加坡,這次我負責策劃工作,這也是我最後一次參與辯論會節目。

屈指一算,從1985年到1997年,我和這個節目結緣竟有12年之久。

文化輸出

我們從來沒想過新加坡式的電視辯論會會在國外發揚光大,但它的確發生了。

當年本地報章大量報道辯論會消息,有時用了幾乎整版的篇幅,這是史無前例的。

不少國家的民間都有舉辦辯論活動的傳統,但剛從長期政治動亂走出來的中國,這種非關政治,以鍛鍊口才與邏輯思維為目的的辯論會還是新鮮事。1986年亞洲大專辯論會結束後,新加坡式的辯論會被引進中國,且在北京流行起來,而北京電視台也根據我們的比賽規則第一回主辦了辯論比賽。

但真正在中國掀起辯論熱潮的是1993年的第一屆國際大專辯論會。因為節目在中國電視上播映,加上復旦大學成功奪冠,使得辯論活動迅速風靡神州大地。復旦辯論員成了大眾偶像,社會上出現各種大大小小的辯論賽,同辯論有關的書刊也登上暢銷榜。這股辯論熱潮持續了好些年的時間。

從某種角度來看,大專辯論會也可說是新加坡的文化輸出。

盛大的宣傳

由於本身對辯論有相當大的興趣,所以參與辯論節目工作我是樂在其中。

那些年的辯論會使我得益不淺,也讓我留下美好回憶。其中一項讓自己感到很滿意的,是比賽獲得很大的宣傳。1985年舉辦的只是例常的本地大專辯論會,但每場比賽之後,記者朋友都會發表賽後分析,加上新聞、特寫和讀者評論,有時竟占了超過報紙半版。整個辯論會下來,有關的報道和評論總數超過了50篇。

到了第一屆亞洲大專辯論會,由於有更多國外隊伍,特別是北京大學出席,媒體報道更是熱烈,加上電視台自己的特備節目和其他宣傳,整個活動非常熱鬧。

1988年,中台大學的歷史性碰頭,吸引了國內外平面和廣播媒體緊密追蹤報道。中台兩地交流的某些禁忌也被打破,例如,台灣三家電視台在新聞節目通過衛星轉播了10分鐘的大決賽實況,突破了以往台灣在播映中台體育交流新聞3分鐘的限制。

1993年的國際大專辯論會規模歷來最大,又是第一次有來自非華語地區的隊伍參加,特別引起媒體的濃厚興趣。

節目得到大力宣傳,要感謝媒體朋友,尤其是《新明日報》舊同事在1985年和1986年兩屆辯論會鼎力相助。而其中好友黃志鴻更是不遺餘力,撰寫報道、評論和特寫。這些媒體朋友當時都年輕有衝勁,對辯論活動充滿熱忱,所以在大家的配合下,當年的辯論會取得前所未有的宣傳效果。

作為一名導播,看到這種情況,是有很大的滿足感。

好辯題難求

辯題可說是辯論會的靈魂。好的辯題讓正反雙方有發揮的空間,使比賽變得精彩。另一方面,辯題也必須貼近觀眾,使他們感興趣,所以好的辯題得之不易。

一向來我們的辯題主要有兩大類,一類是千古爭論不休的哲學命題,如「溫飽是談道德的必要條件」、「人性本善」、「真理越辯越明」等;另一類則是時事熱門話題,如「安樂死應合法化」、「環境保護和經濟發展能兩全其美」、「各國政府應該全面禁菸」等。

歷屆辯論會的辯題都是集思廣益的結果。除了在華文時事節目組同事之間搜集辯題外,我們也向國內專家學者徵求題目。最後,收集到的辯題往往超過上百個,從中我們再精挑細選適合的。辯題要達到盡善盡美很難,不過我們是做出很大努力。

作者(左一)1993年在樟宜機場接待覆旦大學代表隊。當時的教練王滬寧(左二)、隊員姜豐(左三) 與蔣昌建(右二站立者)後來都成了知名人物。

辯論會的風雲人物

在電視辯論會長久歷史中,本地許多文教界的專家學者及社會知名人士,都因為擔任評判而同辯論會結緣。這些人當中就包括大家耳熟能詳的吳德耀教授、郭振羽教授、許廷芳律師、李廉鳳女士、周清海博士、張齊娥女士、黃錦西先生、魏維賢博士和謝雪華律師等等。辯論會能成功主辦少不了他們的貢獻。

當然,相信大家都不會忘記1993年國際大專辯論會的評判。那年我們請到了武俠小說泰斗金庸先生和哈佛大學儒學權威杜維明教授這些海外知名人物。他們的參與為辯論會增光不少,同時還提高了辯論會的新聞性。

另外一點不能不提的是,政壇與文化界好些風雲人物,都曾是亞洲或國際大專辯論會的參與者。例如,1988年與1993年擔任復旦大學教練的王滬寧,現在是中共中央政治局常委;1986年代表北大奪冠,並且成為最佳辯論員的馬朝旭,目前是中國外交部副部長。其他如1993年的最佳辯論員,復旦代表蔣昌建,則是中國著名電視主持人;1990年代表台大奪魁的王郁琦曾擔任台灣陸委會主委,他的隊友王文華,則是台灣暢銷作家。

追求比賽公平

任何比賽都要求公平公正,我們主辦辯論比賽當然也希望做到這一點,所以在評分標準方面下了不少功夫,譬如制定詳細評分準則、評判須知事項,以及想方法避免極端分數影響結果。不過,要做到絕對公平卻有難度,畢竟辯論不是體育或數學競賽之類的,勝負分明。評判打分時可能受到本身主觀看法影響,所以要做到人人都對評判結果信服幾乎不可能。

記得我負責的國內大專辯論會,其中有一場,輸了的隊伍覺得評判不公,於是和支持他們的同學聯名寫信向我們申訴。不過,我們始終得尊重評判的決定,無法干預。同樣的,有些觀眾對比賽結果也有意見。記得一個有趣的經歷,大專辯論會其中一場的辯題是「在學校教導性教育,會加強青年人的道德觀念和責任感」,結果正方獲勝。賽後,一位反對在學校教導性教育的家長打電話給我們表達不滿, 她說這樣的結果會給人錯誤的觀念,會帶壞青少年。其實,我們辯題的立論都沒有絕對的對或錯。通過辯論找出真理肯定不是我們主辦辯論會的目的,說到底它只是語言與思辨能力的較量。當然,我們也想借辯論會,促進大家對某些課題的思考,因此該名觀眾的抗議讓人啼笑皆非。

美好回憶

這麼多年來,我們能成功主辦本地和區域辯論會是集體努力的結果。除了和節目製作直接相關的任務之外,團隊還必須處理許多額外行政工作,特別是區域性辯論會,像安排國外隊伍與評判的住宿、交通、參觀活動等,我們的同事甚至要住在海外隊伍下榻的酒店,當起「保姆」。

隨著語言環境和觀眾興趣的改變,新加坡電視台早就不再製作本地華語辯論節目。而中國的辯論熱潮也已消退,這促使兩地電視台結束多年合作,國際大專辯論會2011年在青島舉行了最後一屆賽事後正式走入歷史。