調查發現,在新加坡獨居年長群體中,男性相較女性會與社會脫節的機率多出一倍。(海峽時報)

作者 王震宇

在心理健康越來越受到重視的社會裡,年長人士是否獲得足夠的關懷和陪伴,也同樣令人關注。

這既是因為新加坡的老齡人口持續擴增,也是因為不時出現獨居老人在家中不幸離世、卻沒被及時發現的新聞,讓人不勝唏噓。

新加坡國立大學日前針對1萬7107名年齡介於61歲至96歲的國人展開調查,結果發現,獨居是與社會脫節(social disconnection)的一個風險因素。

社會脫節指的是缺乏與他人社會、情感,以及面對面交流和互動的能力。

調查還進一步揭露: 在新加坡獨居年長群體中,男性與社會脫節的機率比女性多出一倍。 從工作到退休,社交圈越變越小?

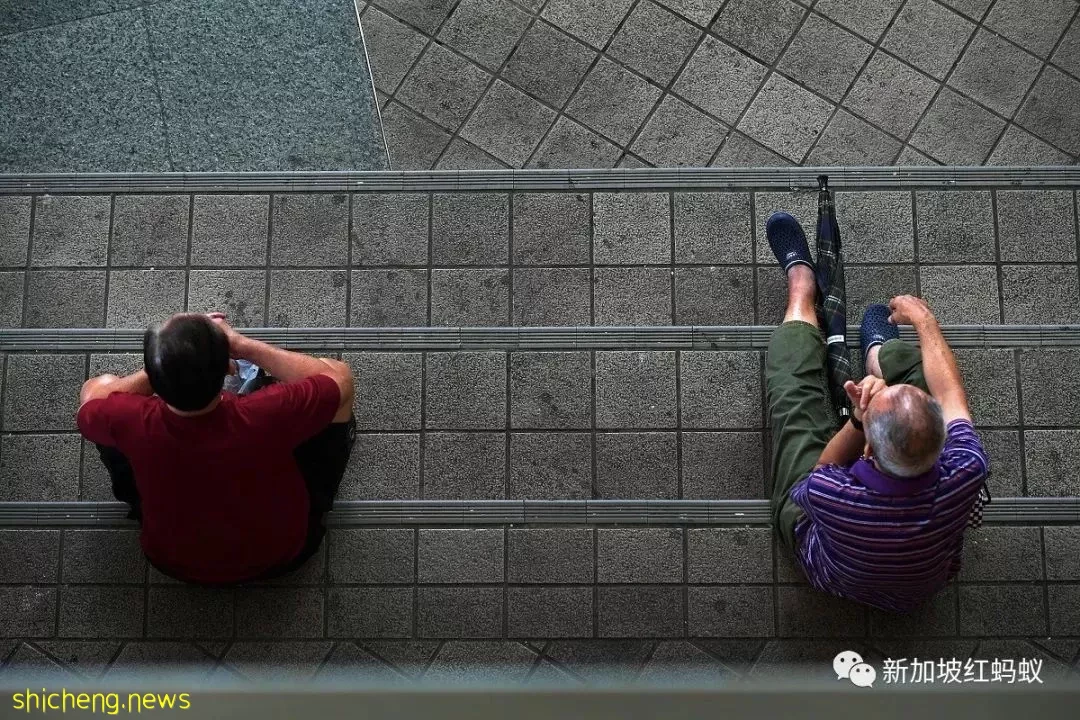

傳統上男性扮演的角色是要養家餬口,造成他們的社交圈子更小。(海峽時報)

究竟是什麼原因讓年長男性的內心世界更易深陷孤獨,以致開始自我封閉,漸漸不與或不懂得如何和外界接觸? 調查列舉四大原因,前兩個因素更是針對男性:

男性傳統上需要養家餬口,專注工作造成他們的社交圈子更小,社交活動也比女性來得少;

從有工作到退休的過渡期,男性的社交網絡也許還會進一步縮小,使社會脫節的情況惡化;

若論及教育程度,教育程度較低的年長人士,可能更難意識到自己出現健康問題,或缺乏表達心理社會(psycho-social)需求的能力,最終與社會脫節。

與家人同住的年長者,多少也會期望對家庭成員給予支持,但若得不到所預期的幫助,或許會開始浮現與社會脫節的情緒。

另一方面,也有社會服務機構的發言人發現,一些年長者似乎有意自我孤立,選擇獨自一人慢慢老去。

從該調查的分析,可總結出兩個關鍵詞:社交網絡、不善表達。

社交圈子不大和不善表達,似乎是不少男性面對的問題。(海峽時報)

除了退休後一個人住的緣故,許多男性在成長過程中普遍會面對的上述兩大問題,可能也無形中導致他們「與世隔絕」。

男性人際關係或更偏向「交易型」

推廣心理健康組織Total Wellness計劃的聯合創辦人郭翰龍近日在一篇評論中,就談及「男性友情衰退」(male friendship recession)這個課題。

他引述一組2021年的美國數據指出,接受調查的2000名成年人中:

僅少過半數的男受訪者對他們的朋友數量感到滿意;

15%男受訪者坦言,他們沒有知心朋友

儘管新加坡沒有相關的數據,但郭翰龍表示,一些非官方組織的資料反映出,新加坡男性可能在建立和維持優質友誼關係時,也面臨相似的挑戰。

是「沉默寡言」的男性形象害了男士嗎?這種「友情難長久」的困境,恰恰與男性在自我表達上的局限,以及社會普遍為男性設下的標準,有著緊密的關聯。

男女社交,心態大不同?(聯合早報)

郭翰龍說: 「以人際交往(interpersonal relationships)的角度來看,社會為男性定下的標準,可能導致男性選擇默默地扛下生活負擔,因而影響他們的表達能力。此外,他們也會傾向於獨自應對人生難題,不太願意尋求別人的幫助。」

與此同時,過往曾有研究揭露,男性在處理人際關係時,可能會較重視其中涉獵的交易面,例如著重於如何從某一段關係中,獲得潛在的實際利益,包括職業發展、經濟收益,以及社會地位等。

有鑒於此,男性和女性在交友圈中會分享的話題,也大不相同。

據郭翰龍觀察,他和社交圈子中的男性友人交談時,大多時候都會圍繞跟工作有關的課題,但和女性友人聊天時就變得不一樣,能談及的範圍比較廣泛,比如會和對方聊最近生活都在忙些什麼。

他還舉出另一個有趣的觀點:新加坡男性可能在年輕時,就已經顯露出難以敞開心扉、建立較深厚友誼的跡象。

他說: 「每當我去不同學校講課時,我發現男生在小組當中會比較吊兒郎當,但如果和他們一對一交流,他們會更深入思考。這意味著周圍的環境,會強烈影響他們的行為。」

(聯合早報)

綜合以上幾個觀點,可看出一些男性在面對人際關係時,可能會有比較保守的思想,往往也不見得會暢聊自己所面對的問題,尤其是跟同性朋友交流的時候。

這種現象相信不只適用於形容新加坡男性,其他國家的男性也許會有同樣的經歷。

但與社會脫節的問題,並不只局限於獨具男性。

聯合主導研究的國大文學暨社會科學院副教授馮秋石告訴《海峽時報》: 「與家人同住者可能也會產生社會脫節感,尤其是那些健康不佳,或教育程度不高的人」。

他說,如何更好地為年長者提供社會援助,因此成了改善他們生活素質的關鍵。