今年初,有居民拍到一隻野豬在萬吉路第270座組屋樓下四處走動。(網際網路)

作者 劉智澎

人類壓力大的時候,難免會變得脾氣暴躁。野生動物也是如此,被激怒時可能變得更具攻擊性。

過去一個月就有兩名公眾被野豬咬傷,而且都發生在武吉班讓區:

這個月1日,一名40歲男子在正華公園遛狗時被野豬襲擊,左腿縫了20多針,請了至少四周的病假。

上個月1日,一名34歲女子在萬吉路第270座組屋前的巴士站等巴士時,被野豬咬傷右腿並甩到馬路中央,導致她右臂靜脈破裂,動了四次手術。

等巴士的女子右腿被野豬緊咬不放,把她甩到馬路上後繼續攻擊,留下深可見骨的傷口。(Sri Devi臉書)

一個在等巴士,一個在遛狗,沒有激怒野豬,卻不知何故遭到野豬攻擊。

其實,野豬在武吉班讓一帶出沒已有好幾年,一直以來都跟居民相安無事,怎麼最近突然性情大變?

難道是因為國家公園局過去一個月在武吉班讓捕獲了八隻野豬,所以它們要替同伴「報仇」?

迷路的野豬 慌亂的腳步

受傷的遛狗男子接受時政網站《慈母艦》訪問時說: 「我之前在這一帶見過野豬,但它們平常都會避開人,這次卻是忽然出現,攻擊性很強,朝我直衝過來。」

男子猜想,可能是身邊的狗讓野豬覺得受到威脅。

另一名居民羅先生則說,最近天天晚上都能看見野豬出沒,它們除了在停車場走動,還會翻垃圾桶覓食。

「它們膽子越來越大,甚至敢跟人類對視。」

近年有越來越多野豬到組屋區的垃圾桶覓食。(關愛動物研究教育協會視頻截圖)

生態學家石文軒認為,事發地點靠近策士納自然公園,野豬很可能是從那裡竄出後迷路,因找不到回家的路而感到恐慌,才會出現攻擊人類的反常行為。

這讓紅螞蟻想起去年3月,一隻野豬在卡迪中心廣場撞暈一名女子後,又在附近的組屋區撞傷兩人,之後在義順公園躲了11天。

國家公園局封鎖義順公園後,動員超過20人展開搜捕行動,落網的野豬最終被人道毀滅。

從網上流傳的視頻可以看出,那隻野豬應該也是迷了路,慌亂之下到處亂竄尋找出路,結果傷了路人。

「搶食物」是野豬的壓力來源?

除了武吉班讓,這些社區也經常出現野豬的蹤跡:

武吉巴督

巴西立

榜鵝

大士

關愛動物研究教育協會(簡稱ACRES)在2021年接獲超過100起野豬相關的通報,比2020年的80起多出約兩成。

當中40多起是公眾遭野豬攻擊的投訴,或野豬出沒引發安全隱患的通報。

國家公園局2020年的調查顯示,新加坡中央集水區自然保護區內有150至200隻野豬。

由於部分林地因城市發展被砍伐,縮小了野豬的棲息地,它們只好被迫離開樹林,到公路旁和住宅區覓食。

專家解釋,當野豬可以輕易取得人類的食物,或有人喂食,它們就會繼續在住宅區逗留更長時間。

萬吉路第270座組屋前的巴士站,常有野豬出沒覓食。(網際網路)

公眾喂食也會改變它們的自然行為與食物偏好,以致它們進一步侵入人類的生活空間,繁殖率甚至可能超過自然生態下的原有數目。

與其他國家不同的是,新加坡的野豬並沒有老虎這樣的天敵。如果放任不管,野豬的數量只會越來越多。

新加坡自然學會脊椎動物研究小組主席楊細輝接受《聯合早報》訪問時說: 「野豬數量增加,只會加劇它們之間的壓力。為了尋找食物,它們很可能出現反常行為,包括攻擊人類。」

他建議,如果野豬數量超過自然生態可容納的範圍,通過撲殺野豬來控制數量是可行的做法。

帶著幼崽的野豬保護欲強 容易被激怒

不過,將野豬趕盡殺絕,畢竟不是治理野生動物為患的長久之計。

國家發展部長李智陞曾說: 「在新加坡邁向『大自然中的城市』的過程中,人與野生動物的衝突勢必增加。當局會在必要時採取科學手段控制動物數量,確保人們的安全。」

目前,公園局採用的管理方法包括:改變野生動物的棲息地,例如移除油棕樹、研究野生動物的生態和分布地區,以及管控它們的活動範圍。

在採用這些方法時,當局也會考慮到野生動物的位置、健康情況和行為條件等。

以水獺和野猴為例,公園局把它們遷移到自然保護區,讓它們回歸大自然,同時保障公眾的安全,不失為人類與動物共存的一種形式。

有公眾就建議把野豬遷移至烏敏島,但楊細輝指出,烏敏島原本已有一定數量的野豬。

「若新的野豬遷入,將對當地的野豬造成生存壓力,並不會解決問題。」

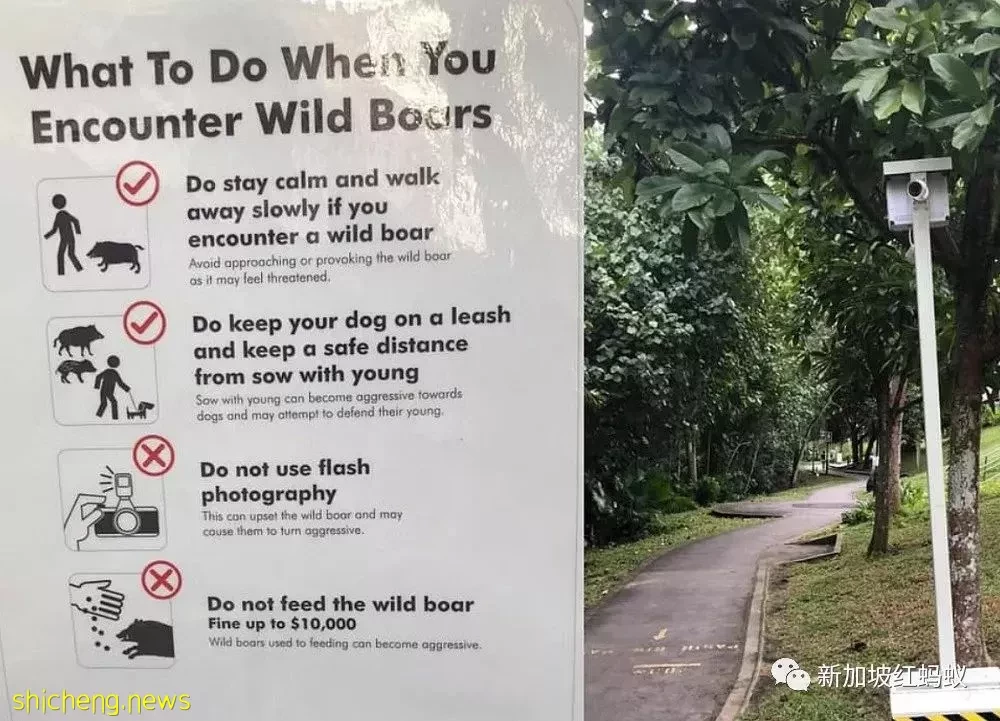

國家公園局在各大公園張貼告示,提醒公眾遇到野豬時應該怎麼做。(國家公園局)

看來,蟻粉還是小心為妙,學學一些「防豬術」吧!

若遇到野豬,保持鎮定,緩緩離開。

不要試圖喂食野豬。

跟野豬保持安全距離,切勿用閃光燈拍照。

撥打動物應對中心熱線1800-476-1600。

公園局野生動物管理高級署長呂福明博士提醒,尤其是帶著幼崽的野豬,保護欲較強,更容易被激怒。

「與其他野生動物一樣,野豬的行徑是無法預測的,即使沒有人故意激怒它,也可能威脅公眾安全。」