新加坡第十三屆大選,工人黨奪下兩個集選區、一個單選區,共10個國會議席,這是新加坡自獨立以來首次出現雙位數民選反對黨議員。工人黨秘書長畢丹星已接受成為國會反對黨領袖。

人民行動黨秘書長李顯龍總理在大選成績出爐後,昨天(7月11日)親自致電畢丹星,祝賀他和工人黨在本屆大選的出色表現,並提出將正式指定他為國會反對黨領袖,會提供適當的人員支持與資源,以便他履行職責。

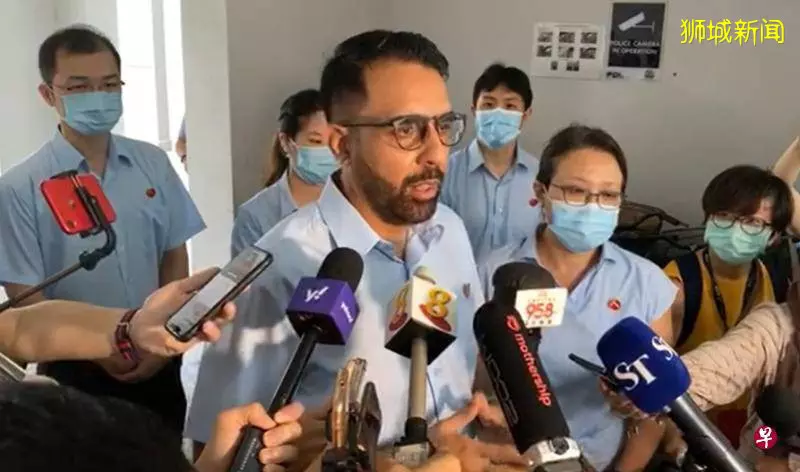

畢丹星(網際網路資料照片)

畢丹星已欣然接受這個職銜。榮譽國務資政吳作棟昨天在面簿發文,形容這是「意義重大的一步」。「我們的反對黨議員和非選區議員下來必須扮演超越制衡的角色。他們可以提出替代的政策和解決方案,這樣國人就會知道政府方案以外的其他選項。」

新加坡的議會民主沿襲英國的威斯敏斯特體系(Westminster system)。採用該體系的許多國家,都會將國會最大反對黨的領導人,指定為國會反對黨領袖。

新加坡管理大學法律系副教授陳慶文在接受《聯合早報》採訪時說,由於沒有先例,我國將為反對黨領袖提供哪些具體支持與資源還有待確定。他預料接下來需要立法,以正式認可這個國會職銜和決定公共資金的分配。

新加坡憲法對國會反對黨領袖並無相關條文。新加坡獨立後,有連續四屆大選沒有反對黨進入國會。直到1984年的一次「政治分水嶺」大選,才由時任工人黨秘書長惹耶勒南,為反對黨奪下國會第一個議席。

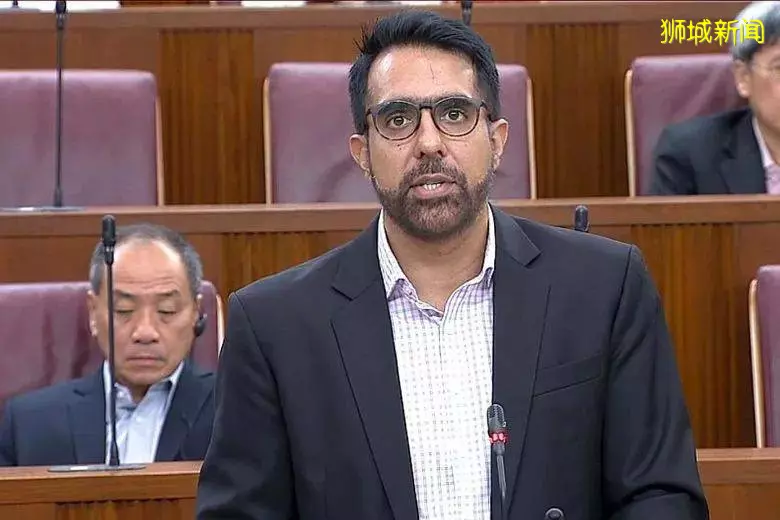

詹時中(網際網路資料照片)

在1991年大選中,由詹時中領導的新加坡民主黨一舉奪下三個議席。時任國會領袖人民行動黨的黃根成,提議詹時中為非正式的反對黨領袖,「給予詹先生應有的禮遇和優先權」。

但不是所有反對黨議員都願意成為非正式的反對黨領袖。工人黨自1991年由劉程強奪下後港單選區後,近20年在國會內僅維持一席。直到2011年「政治分水嶺」大選,工人黨首次奪下集選區,一舉將6名議員送入國會。

時任工人黨秘書長劉程強拒絕接受國會反對黨領袖頭銜。他指,非正式的反對黨領袖頭銜對他而言,有如「活在別人的影子裡暗無天日」,是貶低了反對黨,因此他不會接受。

劉程強兩年前交棒,由畢丹星擔任工人黨秘書長。這次大選是畢丹星任黨魁後首次領軍,並在劉程強等三名工人黨前議員隱退的情況下,率領工人黨贏得10個國會議席。

有分析人士指,執政黨願意指定國會反對黨領袖,工人黨秘書長也願意接受這個職銜,是新加坡議會民主制度中的一件大事。因為國會已擁有一定數量的反對黨議員,指定反對黨領袖是有必要的。

在其他國家,反對黨領袖會有一組專屬工作人員協助他為國會辯論作做研究和準備。這些國家會為反對黨領袖在議員津貼外,額外發放一筆津貼;反對黨領袖在國會也擁有專屬的辦公空間。

另外在英、澳等國,反對黨領袖會組建「影子內閣」,來監督每個政府部門的工作和制定特定領域的政策,被認為是在野黨為準備上台執政而設立的「預備內閣」。

那麼執政黨這次指定畢丹星為國會反對黨領袖,是有意為新加坡日後邁向兩黨製做準備嗎?

受訪的分析人士對此不以為然。他指,新加坡以前能夠進入國會的反對黨人數非常少,因此反對黨領袖「可有可無」。如今修訂憲法後,規定國會內要有不少於12名反對黨議員,如果不能在任何選區勝選,也可以非選區議員身份進入國會。非選區議員與民選議員擁有同樣投票權。

在這一修訂後,國會將有穩定的2位數反對黨議席。因此需要以某種方式指定反對黨領袖,並給予相應待遇和資源,這是符合威斯敏斯特體系的。

這是在為兩黨製做準備嗎?分析人士指,執政黨無意壓縮小黨派生存。有多少個反對黨能進入國會,不是執政黨應該關注的。他們關注的是在反對黨擁有一定議員人數後,指定國會反對黨領袖,有助於完善議會民主制。

至於未來是兩黨制還是多黨制,並非由執政黨說了算。就算工人黨黨魁接受反對黨領袖職銜,甚至組織「影子內閣」,新加坡能否走向兩黨制,實現政黨輪替,最終將取決於未來幾屆大選,選民的決定。

無論國會有沒有反對黨領袖的職銜,都不會促使或阻礙未來選民作出這一決定。