近代以來,海外華人一直都是中國各項革命事業的重要支持者,這其中以新加坡華人最為突出,在辛亥革命勝利以後,他們被孫中山先生稱為革命之母,那麼他們對中國的革命事業到底有多大貢獻,中途又為何疏遠了革命呢?

到19世紀末的時候,華人在新加坡的數量已經高達70%以上,這其中既有底層的苦力,又有中層的知識分子,也有處於上流社會的大商人,隨著1893年清廷正式廢除其實施了200多年的海禁政策,這些海外華人對於清廷母國的認同感與日俱增。

於是在清廷駐外領事館的促進下,新加坡的華人向國內捐贈了大量的錢款,幫助清廷在國內修建學校和醫院,及其他一些基礎設施,但隨著甲午海戰的失敗,以及後來清廷連續的喪權辱國的行為,讓新加坡華人對清廷的認識逐漸清醒,他們認為清廷的腐朽必須經過深度改革才能推動中國的近代化發展。

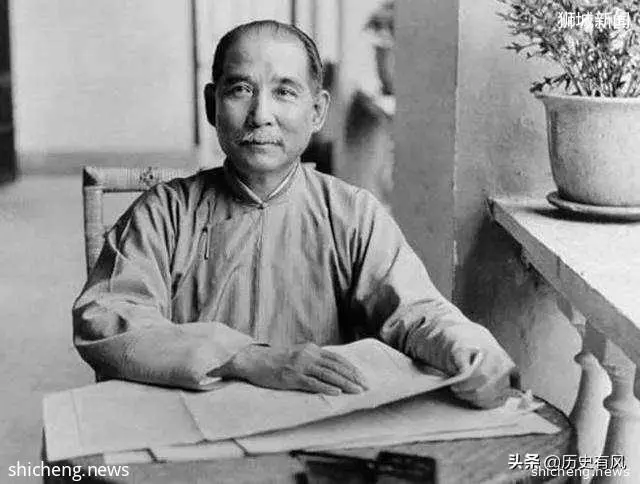

與此同時,這時的新加坡也開始出現了另一種力量,即孫中山先生所領導的革命力量,但這股力量相對於清廷的勢力和保皇改革派而言是弱小,並且在當時的情況下,大多數新加坡華人雖然已經放棄了清廷,但大多數都傾向於改革,他們認為平穩的改革要比轟轟烈烈的革命更為穩妥,因此在一開始新加坡華人並沒有資助過革命,而是團結一致的為改革派募集資金,支持他們在國內開展禁菸運動和學校教育的發展。

然而事情的分水嶺出現在1900年,既庚子年的時候,那一年除了北邊發生的大事,以康有為為首的保皇改革派在漢口發動了一次起義,但這次起義很快便失敗,從中暴露出了改革派的許多弊病,如指揮無能,貪污腐化募集到的起義資金等,這讓為該次起義籌措了大量資金的新加坡華人大為失望,至此他們對保皇派的改良運動基本失去信心。

而就在這時,同盟會在新加坡設立了一個分會,他們在新加坡設立工人俱樂部和診所以吸引新加坡的底層華人加入革命,同時開辦學校,並在一些當地華人商人的資助下,開辦了南洋第一間革命報社--《圖南日報》。

同盟會在新加坡的活動取得了很大成就,他們以中文學校和報館為基地,以開展演講會和讀書會的方式向當地華人宣傳革命,到1905年時,同盟會新加坡分會已經由創始的15人擴展到數百人。

同時在當地華人的支持下,在1907年至1908年的兩年時間裡,革命派在國內發動了大大小小數十場起義,這些起義的核心策源地和資金來源均位於新加坡的華人社區。

但這兩年同時也是世界經濟極為蕭條的兩年,新加坡的華人富商大多依靠出口貿易獲利,經濟危機讓這些華人富商損失慘重,這其中一直支持革命的華人富商張永福因此破產,而另一位支持革命派創建報社,開辦學校的富商林義順雖然熬過了經濟危機,但同樣損失慘重,其出資開辦的革命報社《圖南日報》在1908年年底時,發行量下跌到僅僅只有30份。

在嚴重的經濟危機來臨之時,新加坡華人社群依然對革命給予了大量的支持,但隨著經濟形勢的惡化,和國內革命長久未見起色,自身難以度日的新加坡華人對革命的興趣逐漸減淡,同時由於同盟會分會在1909年時在當地遭到了殖民當局的鎮壓,當地華人開始漸漸疏遠革命。

但兩年後,辛亥革命的爆發重新點燃了新加坡華人的革命熱情,他們不僅為途徑新加坡的孫中山募集了大量的款項,同時也有大量的年輕人跟隨孫中山返回國內加入革命隊伍,並且是海外華人最先剪掉辮子的群體。

但新加坡華人的這一空前高漲的革命熱情卻引起了新加坡殖民當局的警惕,他們將其污之為「底層階級的騷亂」,但孫中山在返回國內時,卻盛讚新加坡華人是「革命之母」,以感謝他們在過往對革命的支持,同時也希望他們在此後對革命能有更大的支持。