新加坡面積狹小,僅有724平方公里。大多數人對新加坡的印象是:東南亞小國,自然環境好、外來人口多,國家的經濟發展,靠的是港口服務業和旅遊業。而事實上,新加坡在製造業上花的心思,比服務業還要多。

製造業直接體現了一個國家的生產力水平,是區別發展中國家和已開發國家的重要因素,製造業在世界已開發國家的國民經濟中占有重要份額。根據2018年全球金融中心指數(GFCI)報告,在全球製造業實力排名中,新加坡排在第18位,緊隨比利時、俄羅斯之後,排在韓國之前。

在1965年建國以後,新加坡通過大力發展製造業,經濟迅速起飛,國家實力不斷增強。在此過程中,新加坡一直都在根據國際局勢來調整發展的策略和方向。

多年來,新加坡一直將製造業作為支柱產業加以培育,經濟發展的後勁和抵禦風險的能力逐步增強。2006年,新加坡的經濟增長率達到7.9%,其中製造業增幅為12%,僅次於對外貿易增長速度,2018年新加坡製造業產值在已有基礎上增長一倍,達到3000億新元(約合2000億美元),利潤總額也提升一倍,達到800億新元。其製造業占國內生產總值四分之一以上,並在許多領域居世界先進水平。

在新加坡製造業的四大支柱產業:石油化工、電子業、機械製造、生物醫藥中,最為可圈可點的是新加坡的電子產業與石油化工。

新加坡的電子業

電子業是支撐新加坡經濟增長的主要行業,也可以說是新加坡製造業的一大支柱。

上世紀60年代,新加坡還只有東南亞唯一的電視組裝廠,發展至今,卻已成為全球電子市場的核心樞紐。如今在生活中,你身邊隨便一台電子設備,無論是智慧型手機、平板電腦,還是汽車導航等等,其中的某部分都很有可能是在新加坡製造或者設計的。

早在2009年,新加坡經濟發展局(EDB)的數據顯示,新加坡國內生產總值為2650億新元(1820億美元),其中製造業以20%份額居首位。而在製造業中,電子產業又以32%的比重遙遙領先於化工、交通、生物醫藥等其他產業。

70年代,新加坡逐漸向電腦配件,矽晶片產業,軟體行業大力投資。

80年代,新加坡及東南亞首家矽晶片製造廠建成。

1981年,蘋果電腦公司開始在新加坡生產個人電腦。

1982年,光碟驅動器開始生產。

1993年,由TI,HP,佳能等聯合投資的DRAM公司新加坡技術半導體建成,更是帶動了新加坡半導體技術的升級。

2010年數據顯示,半導體成為了新加坡重要的支柱性產業,占電子製造業58%的份額;同時,新加坡半導體的產能在全球的比重已從2001年的6.3%上升至2009年的11.2%,由此,新加坡成為了全球半導體行業的產業重鎮和亞洲橋頭堡。

2018年的數據顯示,電子業占新加坡第二季度生產總值的4.6%。

SSMC(Systems on Silicon Manufacturing Company Pte.Ltd.)於1998年12月成立,是飛利浦NXP與台灣TSMC台積在新加坡的合資企業。通過維持設備齊全的SMIF潔凈室環境,100%的設備自動化和成熟的晶圓製造工藝,來提供靈活且經濟高效的半導體製造解決方案。主要是生產88寸200MM晶圓。

電子製造業成功的原因

新加坡電子業之所以能夠取得如此成績而又能保持持續發展與其國際化的產業環境是分不開的。

一是新加坡開放的產業政策。由於國家自身面積小,資源匱乏,吸引外部公司在新加坡投資或者設立分支機構是新加坡重要的戰略之一,在新加坡的GDP中,本土企業貢獻所占比重很小,大部分來自於眾多跨國公司的產值。

二是正確的產業發展戰略。首先是新加坡對半導體產業的重視,選擇它作為產業的重點,並大力投資和吸引跨國公司進駐,使新加坡站在了電子業的前端。

而由於半導體屬於高科技含量產業,本身就具有國際化的特徵。其次,完整的產業鏈布侷促進了產業的發展。以半導體業為例,新加坡並沒有隻關注IC製造或者IC設計,而是涵蓋了從IC設計、製造到封裝、測試的各個環節,甚至也包括了IC設備和相關材料領域,形成了完整的產業鏈。

三是對技術研發的重視。新加坡積聚了眾多的跨國企業,,而這些跨國公司多在新加坡設立研發中心。這些研發中心的設立無疑使新加坡成為全球電子業新技術創新的重要地區,也為它培養了大量的國際化研發人才。

既有產能,又有技術,包括晶片產業在內的電子產業,成為了新加坡製造業的支柱和國民經濟的中堅。

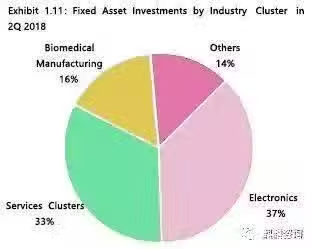

2018年第二季度,新加坡電子行業占整體製造業產出的比重為45.1%,占固定資產投資的比重為37%,對GDP的貢獻率達5%。

(2018年第二季度新加坡各行業對固定資產的投資占比)

新加坡的化工業

化工業是新加坡製造業的第二大工業,僅次於電子工業,包括石油、石油化工和專用化學品三大行業,儘管新加坡本土自然資源匱乏,但是其充分利用鄰國豐富的石油資源作為基礎原料來發展本國的化學工業,同時藉助本國位於馬六甲海峽出入口這個重要的戰略地位,把新加坡打造成了世界第三大煉油中心,僅次於美國與荷蘭並超越了中石化。

如今新加坡雄厚的化工基礎很難讓人想起這個國家在數十年前化工行業的一窮二白。當1961年殼牌公司在新加坡武公島修建精鍊廠,填補新加坡化工空白的時候,很少有人能夠預計到新加坡化工業能取得今天的成績。

石化工業龍頭的成長

對於曾經沒有一滴油的新加坡而言,新加坡化工業的發展,除了歸功於依靠馬六甲海峽的地理優勢,還離不開當年李光耀提出的石油產業布局。

1960年代,李光耀果斷決定新加坡要大力發展石化產業。

1961年,新加坡設立了裕廊工業區。

1973年10月16日,第一次石油危機爆發。給新加坡的石油工業帶來巨大的轉機。1973年10月的第四次中東戰爭,石油輸出國組織(OPEC)為了打擊以色列及支持國,宣布石油禁運,暫停出口,造成油價上漲。全球幾家大石油公司在新加坡都有自己的庫存石油。當時新加坡並沒有像其他國家一樣阻止他們出口,贏得了石油公司的信任。於是,石油公司把新加坡看作是靠譜的石油交易地。充足的石油資源,為日後新加坡的石化產業發展奠定了堅實的根基。

1980~1990年間,菲利普斯新加坡石化等8家公司先後在新加坡設立,這也意味著新加坡龐大的石化產業集群逐步建立。

90年代,新加坡裕廊島工業區就成為僅次於美國休斯敦和荷蘭鹿特丹的世界第三大煉油中心。

新加坡生物製藥業

新加坡是亞洲最富有活力的生物醫藥中心之一 。新加坡的目標是使生物醫藥行業成為繼電子、化工和工程之後的另一個支柱。目前生物醫藥科學環節占國家製造業出口比例為18%。

新加坡的製藥及生物科技行業在創新的驅動下表現出了顯著的增長勢頭。從藥物製品、藥妝產品及保健品的開發到這些藥物或產品的上市,新加坡的生物及製藥公司一直在嘗試新的準則、方法和技術創新並取得了很大的成功。新加坡在生物醫藥業的基礎設施建設方面投入了大筆資金。

根據新加坡經濟發展局發布的數據顯示,新加坡有六個行業的產值均高於2017年。其中,交通工程的產值全年同比增長14.4%,生物醫藥及電子業分別比2017年增長8.1%。

Raffles Medical Group Ltd是新加坡最大的製藥及醫療公司之一。該集團是私立的醫療提供商,同時開發和銷售藥物製品、保健品、營養補充品、維生素及醫療診斷設備。該集團在新加坡、中國、日本、柬埔寨和越南的共13個城市進行業務運營。