從挖墳遷墳到製作骨灰瓮瓷相,辜紹標一生事業與死亡相伴。為了精進瓷相技術,他遠赴義大利學習彩色瓷相製作。新加坡殯葬方式從土葬到火葬、海葬、骨灰撒土,為了順應時代需求,他改變業務,在殯葬產業鏈上下遊走。

辜紹標大半輩子離不開殯葬業,與骨灰瓮長時間相處,沒有忌諱,只有情感。(龍國雄攝)

1970年代末,適逢國家大興土木邁向城市化,人們從甘榜搬到組屋,往生者則從棺木遷至骨灰塔。辜紹標(72歲)20多歲加入建屋發展局,從此與死亡打上交道。他接受《聯合早報》訪問時憶述道:「我是華校生,看得懂中文。當時建屋局有一個負責遷移的部門,問我有沒有興趣調過去?薪水會比較高,我就說好。」

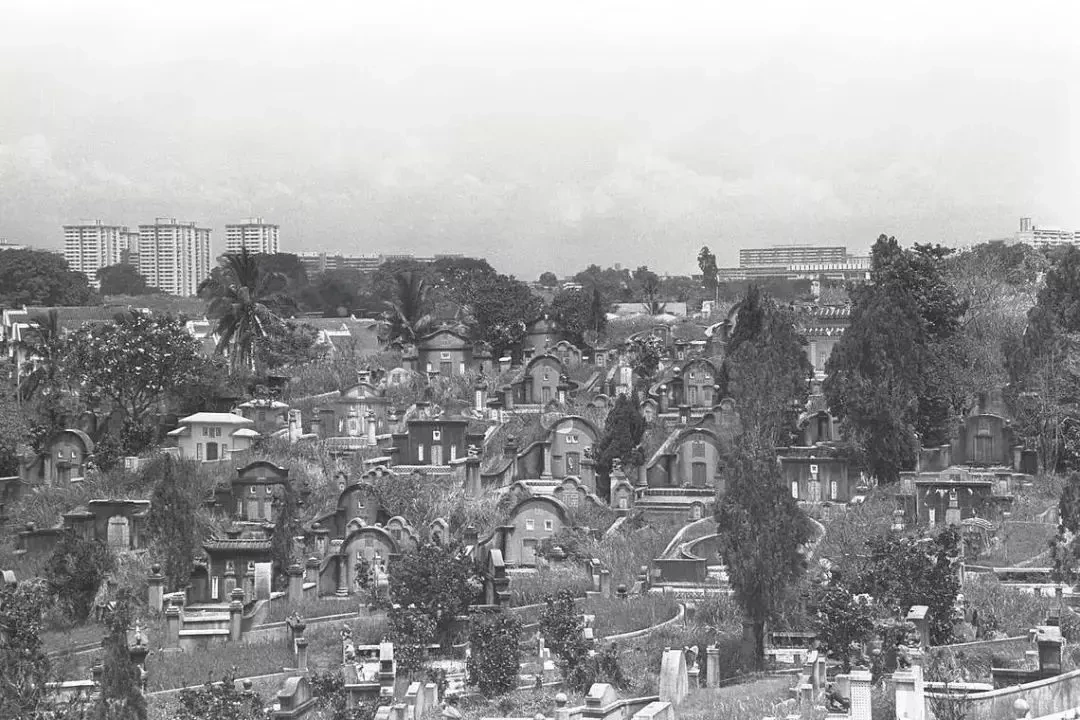

配合政府的組屋發展規劃,碧山亭林立的墓碑必須遷移。(檔案照)

帶領家屬到墳山開棺

辜紹標一開始負責義順潮州墳場的搬遷,後來有碧山亭和樟宜路一帶墳場。

當時的工作情況,仍歷歷在目。他說:「一開始建屋局會登報通知,家屬就到大巴窯8巷辦事處排隊拿號碼。登記時會問家屬如何安排挖墳和安置骨灰等細節。有時還會碰到親戚朋友來辦理,才知道我在這個部門工作。一開始有點不好意思,後來就習慣了。」

之後他會和家屬約在墳場,用紅漆在確定的墳墓漆上號碼,之後再約一天帶他們去挖墳。

配合政府的組屋發展規劃,碧山亭林立的墓碑必須遷移。(檔案照)

「通常是白天就開始挖,直到看見棺木才停下,等天黑後家屬來開棺。只剩下骨頭的,會直接裝袋。還有肉身的,就放進一副新的棺材再火化。」

火化後裝在一個白色塑料袋,配一個托盤和一把雨傘,交給家屬。

掌握瓷相製作技術

在處理遷墳事宜過程中,辜紹標對石碑上的瓷相產生興趣,很好奇照片為什麼不會褪色。一次家屬來登記遷墳,對方正好是做瓷相的,他鼓起勇氣向對方拜師。於是辜紹標學習到翻拍照片,暗房沖洗膠捲,以及浸泡藥水把照片轉移到瓷相的全套技術。

進爐燒制前,還得用毛筆在小小的瓷相外圍,寫一圈往生者姓名、出生和死亡日期的小字。辜紹標說:「我不會寫毛筆字,就在報紙上練習。我老婆還說我鑽牛角尖,不會寫就是不會寫。後來正式寫,家屬也接受,沒有投訴。那是一種特別的陶瓷粉,不是墨汁。」

早期骨灰瓮的往生者資料以毛筆書寫。(龍國雄攝)

好學的辜紹標,想從黑白提升到彩色,於是「膽粗粗」到義大利拜師學藝。他在那裡待了兩三個星期,之後還跟老師訂了機器和原料。

「那批貨是次等的,效果出來不理想。當時資訊和網絡不發達,就這樣被騙,之前賺的錢(約五位數)也沒有了。」不過,當時他已在這行業闖出名堂,生意應接不暇,於是辭去建屋局的工作,出來創業,專做瓷相。

骨灰不裝瓮影響生意

2007年辜紹標成立「新南春刻石業」,提供更全面殯葬服務,包括土葬墓碑、福位(骨灰位)石碑、骨灰瓮和瓷相,以及喪禮相關服務。他至今仍承接挖墳遷墓的訂單,不過少之又少。

辜先生戴起眼鏡,仔細尋找哪些瓷相是他當年的製作。(龍國雄攝)

辜紹標帶領記者參觀碧山亭骨灰安置處。早期骨灰瓮多是淡黃色,上面貼著的瓷相還有他的毛筆字跡。後期的福位表面是石碑,不會直接看到骨灰瓮,瓷相也從黑白變成彩色。

走過一排又一排的福位,就像辜紹標過去40多年的縮影。他感慨地說:「現在政府建骨灰撒土園,也有人選擇海葬,以後福位石碑的生意會越來越少。放在寺廟讓家屬後人祭拜的祖先神主牌位,倒是還有需求。」

未啟用的新區,成排金碧輝煌的福位牆氣派十足,辜紹標眼裡滿是成就感。他說:「這是我承包的工程,現在不能只做安置骨灰的生意,我也是邊摸索邊學習。」

這些未啟用的福位,由辜紹標承包製作。(龍國雄攝)

讓人生最後一里路走得更圓滿的整套服務,不是「棺材佬」三個字就能概括。順應時代需求,在殯葬業的產業鏈上下遊走,就是辜紹標的生存之道。

文:陳愛薇