這裡有獅城的過往、也有當下;

有浪漫、也有日常。

沿著中峇魯MRT車站向東走十幾分鐘的樣子,在Blk1巴士站對面,便是中峇魯歷史街區。

忽然矮下來的街道立面,忽然靜下來的城市街區,忽然慢下來的生活節奏。走入這裡,你便走入了一段歷史,走進了一種生活方式……

細心的讀者可能會發現,在「哪噠獅城漫談」的建築篇和食物篇,哪噠都提到了一個地方,就是中峇魯街區。這是我個人百去不厭的地方,一個雲集了建築、美食、咖啡和藝術的街區。

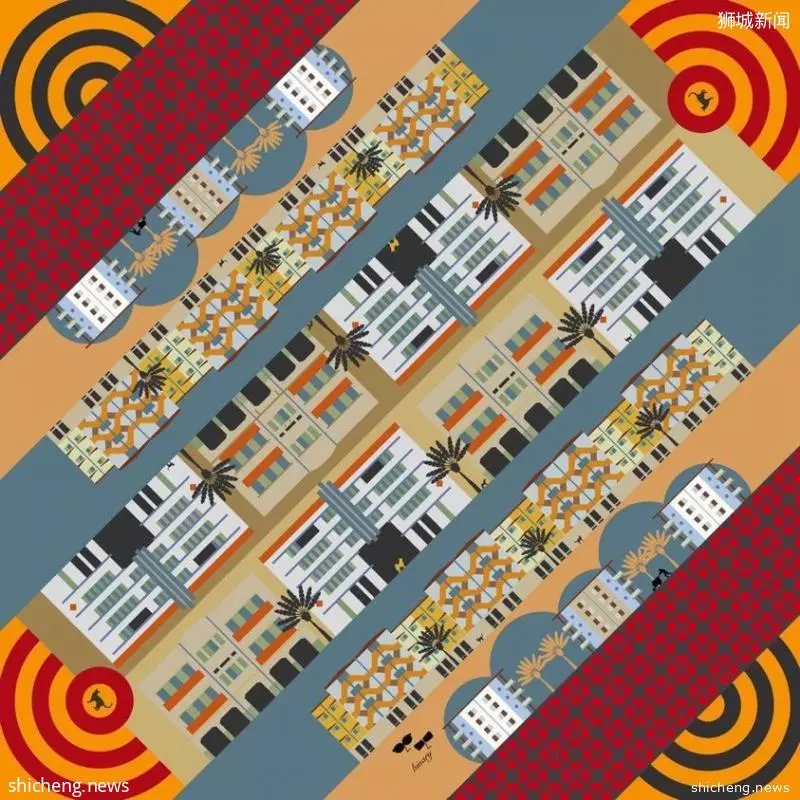

它曾是新加坡最早期的公共住房社區,也是全球保留不多的裝飾風藝術(Art Deco)的公共住宅建築集群。從20世紀30年代一路走來,如今這裡成為了獅城兼具時尚性和平民化的街區。這次跟著哪噠,一起來走走吧!

歷史中的中峇魯

「中峇魯」的由來

中峇魯這個如今熱鬧非凡的社區,在19世紀中後期,還是人煙罕至的農田和墓地區。「中峇魯」這個象徵著浪漫和時尚的地名,其實原本的詞義並不浪漫。事實上,Tiong Bahru是兩個詞語的混合體:「tiong」為福建話,是「墓地」的意思;「bahru」則是馬來語,意為「新」(在新加坡很多別的地名中也可以看到這個詞語)。Tiong Bahru也就是新的墓地區;所謂「新」,是和中國城附近更早期的華人墓地區別開來。

丨Tiong Bahru 新墓地和Tiong Lama 老墓地(nhb.gov)

1882年,新加坡綜合醫院(Singapore General Hospital)搬遷到中峇魯附近,也帶來了這裡的人群的聚集。圍繞著醫院,這裡逐漸形成了一個甘榜(即村落,參見甘榜篇),人們紛紛在這裡建設木製的亞達小屋(Appta House,早期新加坡的民房),種植農作物 。

中峇魯:新加坡首批公共住房

中峇魯現代化的真正起點,是從20世紀30年代英國殖民政府推出公共住房建設計劃開始的。隨著大量移民湧入新加坡,城市中心、特別是中國城一帶面臨著嚴重的人口的擁擠、髒亂差等問題;緊鄰中國城的中峇魯人口也日益增加,居住衛生條件惡劣,對周邊的醫院造成威脅。因此,政府著手在市區邊緣建設公共住房。

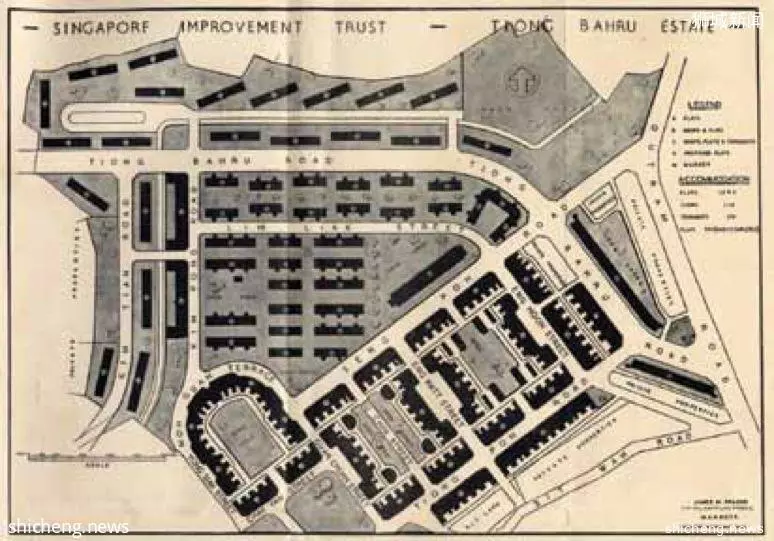

新加坡信託基金會(Singapore Improvement Trust,SIT)負責公共住房的開發。中峇魯居住區是SIT繼勞明達街(Lavender Street)和中國城之後的第三個公共住房工程。在中峇魯村落中,SIT 清理了約2000個棚戶區,收購了72英畝的土地,用於公共住房建設。

丨SIT的中峇魯居住區規劃圖紙 (nhb.gov)

事實上,新加坡信託基金會(SIT)是如今公共住房局(HDB)的前身;它的存在,為新加坡、以至於亞洲引入了現代生活概念,同時也帶來了現代主義的城市設計經驗和規劃原則 。

裝飾風藝術(Art Deco)的住宅設計

裝飾風藝術(Art Deco,法語ArtDécoratifs的縮寫)是一種視覺藝術、建築設計和平面設計的風格。它首次出現在一戰前的法國,並廣泛流行在歐洲和美國。在現代主義的基礎上,融入了精美的工藝和豐富的材料。

在中峇魯居住區的設計中,所體現的是後期的裝飾風藝術,在現代和簡約中體現精緻;多用簡單整齊的水平和垂直線條及圓角;另外,設計還受到當時新技術的影響,呈現機器符號的造型。

酷似飛機的建築

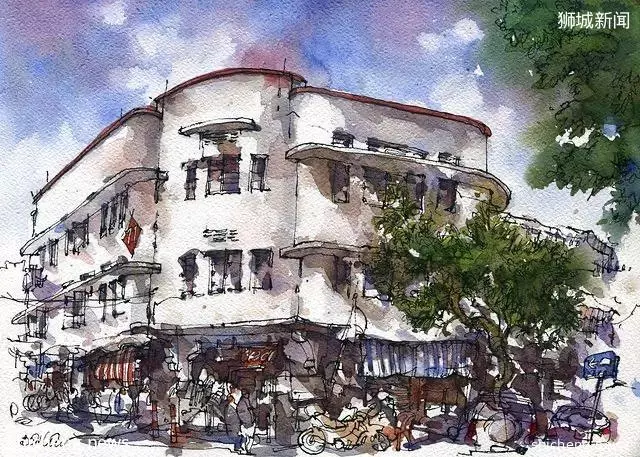

中峇魯公寓建築主要由 Alfred G. Church設計。在風格上深受晚期裝飾風藝術「摩登流線型建築」(Streamline Moderne)風格的影響。

丨中峇魯公寓建築的流線(作者自攝)

與早期的裝飾藝術風格不同,摩登流線型建築設計者拋棄了奢華和誇張的裝飾,轉向簡單實用的線條以反映建築風格與機器時代的聯繫。摩登流線型建築設計很大程度上受到新技術和快速交通工具的啟發。建築物的設計流線看起來像汽車,火車,遠洋客輪或是飛機,立面形式具有這些運輸工具所特有的流線型和空氣動力線。

這就不難解釋為什麼有的樓房看起來像飛機或是輪船了。

丨中峇魯78號公寓(challenge)

熱帶Art Deco風格

儘管深受西方建築風格影響,中峇魯的設計也融入了熱帶居住建築的特色。建築師非常敏感地意識到他們在為熱帶地區設計公寓,因此要考慮到常年高溫和熱帶暴雨這些惡劣的氣候條件。建築師借鑑了當時極為成功的店屋(shophouse)風格,並將其中的元素融入到現代主義的設計中來,形成了獨具新加坡特色的「熱帶Art Deco風格」。其中最具代表性的建築符號包括:

五腳基(five-food ways)

五腳基指的是住宅臨街面的走廊,在炎熱多雨的新加坡方便人的出行。它最初被運用在新加坡傳統的聯排店屋中,成為一道騎樓風景線。在公共住宅中的運用上,中峇魯還是很獨特的。

丨典型的五腳基走廊(Flickr)

後巷(back lanes)

後巷的引入是為了緩解居住區的擁擠和隨之帶來的衛生問題。最初由WJ Simpson博士提出,並設立為一般的建築原則。房屋地塊背後留出一條不少於15-20英尺的車道,用於垃圾運輸、污水收集和防火等用途。如今這裡也成為頗具特色的空間,白色牆面搭配著綠植和彩色的管道,宛如一幅幅現代派畫作。

丨中峇魯社區的後巷(作者自攝)

螺旋樓梯(spiral staircases)

旋轉樓梯是中峇魯公寓建築非常標誌性的景觀。這也是當時的建築師從店屋建築中「抄襲」而來的。螺旋樓梯模塊位於公寓建筑後方,作為一個替代性的出入通道和防火通道。在線條感很分明的建築中,旋轉樓梯無疑增添了幾分溫柔感和神秘感。

丨中峇魯公寓的旋轉樓梯(challenge)

感人的建築細部

老的建築往往在細節上有感人之處,中峇魯公寓也不例外。當時,公寓建築的玻璃是從英格蘭進口,來自著名的Crittal 製造公司。這些獨特的綠色玻璃,可以大大消減熱帶的眩光和熱量。另一個獨特設計特徵是在陽台上使用了磚砌,這些深深淺淺的飾面磚配著淺綠色的玻璃,讓人放鬆而愉悅。有時候,就是一個簡單的木門和門框上的鐵藝也讓人流連。

丨中峇魯公寓的陽台(nhb.gov)

丨中峇魯公寓的木門和鐵藝(nhb.gov)

曾經顯赫的住戶們

中峇魯住區最初的建造目的是為了疏散中國城的擁擠的貧困人口,但卻事與願違,它最終成為了一個中產階級社區。20世紀40年代,中峇魯公寓的平均租金水平在每月18至25塊;然而,中國城居民只需要支付每月3至6塊就可以得到一個安家之地,他們當中大多數無法承擔中峇魯的租金。因此,中峇魯迅速吸引了當時的富裕階層。這裡的居民多為公務員、商人、或是專業人士,他們被鄰近城鎮的地段和現代化設施(如抽水馬桶)吸引而來。

丨20世紀中期的中峇魯居住區(nhb.gov)

還有人稱中峇魯是新加坡的好萊塢。

中峇魯富有特色的建築和先鋒式的生活方式吸引了不少藝術家前來,其中最廣為人知的就是來自中國的文學家郁達夫(1896–1945年) 。他1938年來到新加坡,在《中國日報》和《星洲日報》擔任文學編輯。據說他當時便住在Eng Hoon Street的54號樓 。1942年,由於日本人入侵,郁達夫離開新加坡前往了蘇門答臘。此外,中峇魯也一度是新加坡攝影工作室的雲基地,位於中峇魯路1號的 Tiong Bahru Studio曾享有盛名。

丨郁達夫故居(Yu Yun)

今日的中峇魯

屬於中峇魯的歷史都已隨風逝去。在快速城市化中得以倖存的老街區,作為世界上保存最完好的低層裝飾藝術風格的大型公共住房項目之一,成為受到政府保護的歷史街區。同時,柴米油鹽的生活也在這個老住區繼續著,吸引著老人們來喝茶,年輕人來約會,遊客來找尋地道的新加坡味道。

更多中峇魯今日的精彩,請見

哪噠獅城漫談丨中峇魯的故事(下)……