在新加坡的「唐人街」牛車水,一間名叫「張磊醫療中心(Zhang lei Clinic)」的中醫館已經開了30年。除公共假期外,每周一到周六,中醫師張磊就在這間80平的診所里為病人看診。診所在當地名氣不小,屋內粘貼著當地各家媒體報道的剪報以及名人字畫和合照,前來就診的不僅有當地華人,也不乏慕名而來的遠道朋友。

△ 張磊為病人看診。

新加坡人口約500餘萬,其中華人約占總人口的75%,中醫藥在新加坡華人之中長久以來受到認可。新加坡在2013年的一項研究顯示,有84%的慢性疼痛患者使用補充或替代藥物,其中最常用的是中醫藥。

2022年11月,新加坡衛生部長王乙康在世界針灸學會聯合會第十屆會員大會致辭時表示,過去幾年中醫藥和針灸普遍為更多新加坡人接受和使用。

「在中醫藥『走出去』的過程中,漂洋過海的華僑華人都是中醫藥的重要傳播者、核心繼承者與堅定弘揚者。」國家中醫藥博物館館長楊榮臣說。隨著華人足跡遍布世界各地,中醫藥在全球範圍內得到廣泛傳播,得到越來越多的認可與青睞。

西醫出身的中醫師

和大多數中醫不太一樣,在做中醫之前,張磊學的是西醫。

1988年,張磊從天津醫科大學醫學系畢業後來到了新加坡,並於1993年取得了新加坡國立大學醫學院碩士學位,到了新加坡中央醫院腫瘤內科從事癌症的臨床研究。

在中央醫院工作期間,張磊受到來自中國科學院腫瘤醫院專家孫燕教授及其團隊影響,對中西醫結合治療癌症有了更深刻的認識。同時也因為在臨床診療中發現一些病症和問題無法用西醫解決,張磊開始尋求中醫的幫助。

△ 張磊在新加坡牛車水的診所。

「作為醫生,給病人看不好病就會覺得內疚。當我發現一些病症和難題用西醫無法破解、而用中醫卻可以有效解決時,我開始意識到需要有一些突破。」張磊說。

1997年,張磊來到新加坡與北京中醫學研究院合作開辦的第一間針灸研究診所,擔任研究員。這裡專家教授雲集,張磊迅速進入狀態,中醫臨床學習突飛猛進。4年後,張磊開創了自己的中醫診所,選址就在在新加坡華人聚居的牛車水,診所名為「新中醫」,意為「在新加坡的中醫」,也有「中西結合的中醫」之意。後來,由於與其他診所重名,再加上張磊名氣漸大,診所改名為「張磊醫療中心」。

中西醫結合是張磊看診的特色。作為西醫出身的中醫,張磊知道中西醫各自的優勢所在,以此為病人提供綜合的解決方案。

「我看診的方法是對症下藥。我一般會建議病人去看西醫做檢查,再告訴他中西醫的療法和優劣勢,讓病人自行選擇,哪個療法好就用哪個。像一些消化系統、婦科疾病以及一些疑難雜症,屬於中醫優勢病的,我會建議病人使用中醫療法;而如果是一些比較複雜的,我也會建議病人中西醫相結合,絕不循規蹈矩。」張磊說。

中西醫絕非「二元對立」

在異國開展中醫診療並非一帆風順,張磊發現不少人因為不了解而排斥中醫。 30年來,張磊遇到過不少這樣的情況:「很多人在看過中醫後會有這樣的疑問:為什麼看起來相同的疾病,醫生開的藥方卻大相逕庭;而不同的疾病,開出的藥方卻所差無幾?甚至有不少人因此而質疑中醫的療效。」

張磊解釋道,這是因為中醫「同病異治、異病同治」。比如都是感冒,人會咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕,西醫通過辨別病人感染的細菌或病毒來治療,只用吃一種藥就可以了,而中醫根據症狀來開方,分析症狀產生的原因來進行辨證施治。「西醫辨病,中醫辨證」,中醫講究根據病人的表現和症狀,確定治療方案和用藥原則,因人、因病、因症不同而用藥不同。

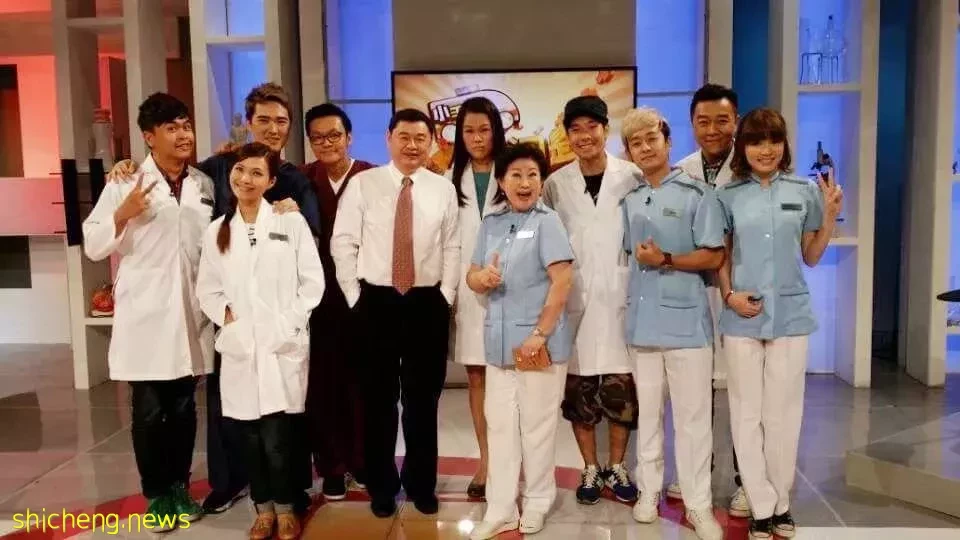

△ 張磊通過新加坡當地媒體推廣中醫文化和養生知識。

由於很多人了解醫學都是從西醫開始的,為了讓病人了解中醫,張磊也會用舉例、類比西醫理論等方式來解釋中醫的道理。除了在診所行醫問診之外,張磊也投身到大眾健康教育傳播中,常年推廣中醫文化和養生知識。

張磊認為中西醫並非二元對立,「中西醫理論體系不同,用幾百年歷史的西醫,去解釋幾千年歷史的中醫看似不太可能,但在某些方面兩種醫學是可以互通、契合的。我經常跟身邊的人說,中醫有幾千年的歷史,如果不充分利用,就太可惜了。」張磊說。

在抗擊新冠肺炎疫情中,中國中醫藥全程深度參與,與西醫藥一起形成了中國特色的八版診療方案,「三藥三方」等一批有效中藥火速「出圈」,中醫藥抗疫經驗也被多國借鑑和應用。

「中國治療新冠肺炎從一開始就有中醫參與,清肺排毒湯藥效非常明顯,它的原理就是『宣肺化濕』。」張磊認為,中西醫結合降低了病亡率,減輕了藥物副作用,中醫提早介入治療非常重要。

提升中醫專業性

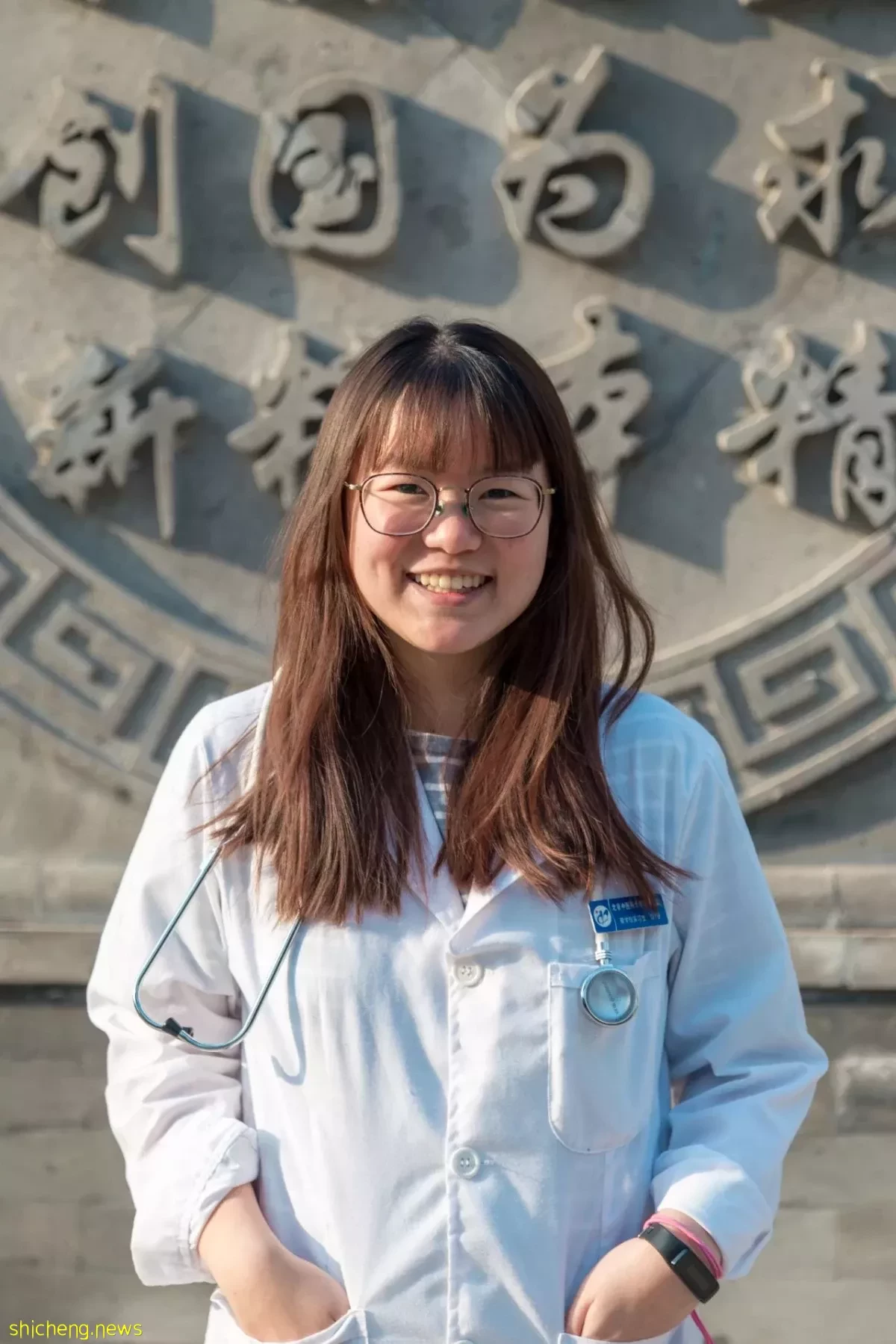

受到父親的影響,張磊的大女兒張寧在南洋理工大學中醫系畢業後,也成為了一名中醫師。

△ 受父親影響,張磊的大女兒張寧也成為了一名中醫師。

南洋理工大學與北京中醫藥大學聯合辦學的五年制(全日)醫學生物-中醫雙學位本科教育,是東南亞地區第一所正規公立大學開設的中醫專業教育。 據張寧介紹,她前三年於南洋理工大學生物科學院修讀生物科學方面的課程,最後兩年赴前往北京中醫藥大學東方醫院開展臨床實踐並修讀高等中醫課程,包括內科、婦科、兒科、外科等。

畢業後的張寧沒有到父親的中醫館工作,而是到了一家叫「新醫館」的中醫診所,她認為中醫博大精深,需要跟不同的中醫師學習交流才能學到更多。作為當地名醫張磊的女兒,張寧壓力不小,她開玩笑道「不能砸了父親的招牌」。

通過高校合作培養中醫人才是一方面,新加坡政府還加強了中醫管理工作,提升從業者的專業水平。新加坡衛生部(MOH)於2001年建立新加坡中醫藥管理局(TCMPB),開始正式實施針灸師註冊及中醫師註冊。學者陳岩、鄒建華認為,中醫藥立法既保障了新加坡中醫師的合法權益,同時也規範了他們的執業範圍和醫療行為,加強新加坡中醫師的專業水準。據MOH於2017年發布報告,至2017年12月31日,共有3206位合法註冊的中醫師及針灸師。

為鼓勵中醫從業者不斷提升自身專業知識及技能水平,TCMPB於2013年-2014年為註冊中醫師推行「自願性中醫繼續教育(CTE)」計劃,並於2017年建立「中醫發展補助金」(TCMDG),資助中醫從業者通過繼續教育提高醫療水平。

在中國,如何提升華人中醫專業性也成了近年來的熱點話題。2023年兩會期間,全國政協委員、四川省僑聯主席劉以勤建議,應當通過開展海外中醫師培訓、加強與海外華人中醫藥協會合作、推動海外華人醫院與國內醫院合作等方式,助力海外中醫行業提升水平;通過中醫惠僑活動將中醫藥知識傳達給更多海外僑胞。

人才流失如何破解?

新加坡的醫療體系以現代西醫學為主,儘管近年來中醫藥和針灸普遍地為更多本地人接受和使用,但中醫在本地醫療體系中扮演的仍是輔助主流西醫的角色,新加坡中醫行業面臨著人才流失的困境。

△ 2019年春,與張寧一起在北京中醫藥大學東方醫院實習的新加坡留學生。

張寧告訴記者,她的同學中,畢業後選擇做中醫的並不多。「新加坡的中醫收入不算高,剛畢業的學生就更低了,有些同學就算考取了中醫執照,但畢業後也選擇了和中醫無關的職業。」張寧說。

新加坡《聯合早報》的調查顯示, 2019年「南洋理工大學中醫雙學位」畢業生平均起薪為2792新幣,在113個專業中排名第107位,相比之下,西醫起薪平均約4882元,排名第五。薪資低,職業發展受限成為中醫畢業生髮展的瓶頸,近來每屆畢業生只有10餘人進入中醫行業。據《聯合早報》調查顯示,每屆中醫專業畢業生中,有一大半都受聘於藥企或生物醫藥企業。

張磊認為,中醫薪水低、難以吸引年輕人就業與新加坡慈善中醫診所遍布有一定關係。「像同濟醫院、中華醫院、佛教施診所等等,每年從社會各階層人士的慈善捐款中獲得資金,維持日常開銷,中醫師一般都是義務看診,時間、精力和水平都很有限,要求不了太高的薪酬。」張磊告訴記者,近年來為了提高中醫師的平均薪水,一向公益診治的中醫慈善機構也加入了低廉的診治收費,但仍是杯水車薪。

新加坡籍的天津中醫藥大學博士研究生蔡慧姿等人在《探討中醫藥在新加坡的發展現狀與未來趨勢》一文中指出,人才流失的根源在於中醫機構缺乏人才培養及規劃體系,中醫師就業時看不到明確的事業規劃與晉升發展道路。由於私人診所多以盈利為主,無法滿足科研與臨床相結合的切實需要,而少數慈善機構雖有參與科研項目,但卻在薪水方面不能給予滿足。

如何提高中醫師薪資水平,吸引更多年輕人從事中醫?蔡慧姿等人提出建議,新加坡政府應自主建立大規模中醫醫院或在公立醫院完善中西醫的整合醫療模式,一方面可以提高中醫師的薪資,另一方面則在有規劃的體系下培養及留住中醫人才。

撰文:本刊記者 黃江勤 責編:秦川 圖片由受訪者提供