《2024中國海歸就業調查報告》顯示,海歸回國求職人數同比增長7%,應屆留學生回國人數更是激增19%。

這一趨勢不僅展現了國內經濟的復甦,也反映了海歸群體在職業選擇、地域流動和行業偏好上的新動向。

本文結合最新數據,深入剖析海歸就業的現狀與未來機遇。

01 海歸群體畫像

高學歷主導,亞洲留學比例激增 01 學歷結構:碩士為主力軍,博士占比有限

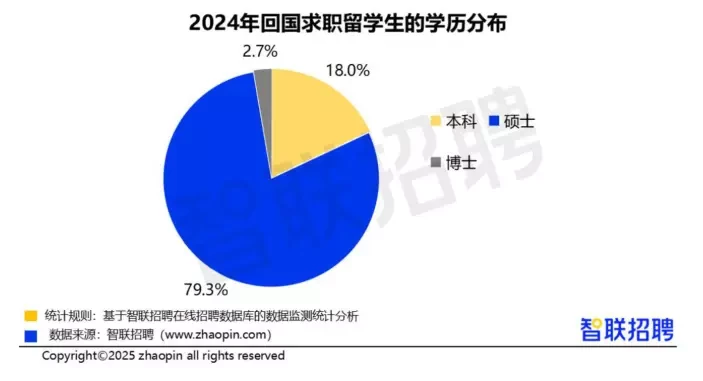

碩士學歷占比79.3%,成為回國求職海歸的主力,本科占比18.0%,博士僅占2.7%。

知識密集型行業對高學歷人才需求上升,海歸競爭力更突出。

02 留學來源國:亞洲成新熱門,英美仍是主流

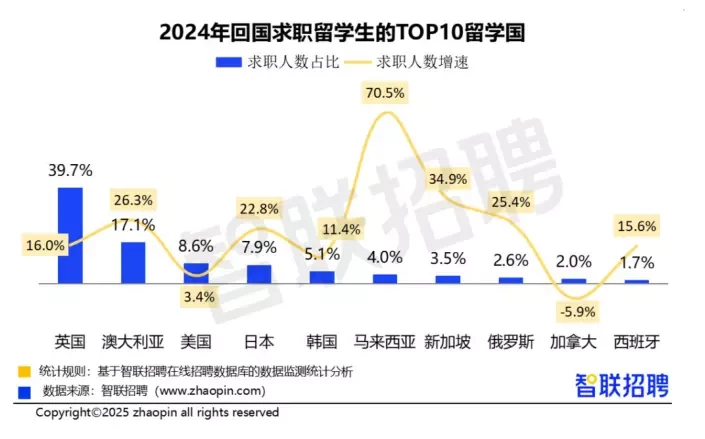

英國生源最多,占比39.7%,美國緊隨其後。

馬來西亞、新加坡的海歸增速驚人,分別上漲70.5%和34.9%,高性價比教育模式吸引大量中國學生。

03 專業分布:商科仍是首選,計算機專業崛起

工商管理、金融學等商科占據主導地位,但科技行業對海歸需求增長迅速。

計算機科學與技術首次躋身前十,反映出國內科技產業的迅猛發展。

02 行業需求

高新產業領跑,新能源與AI吸納海歸

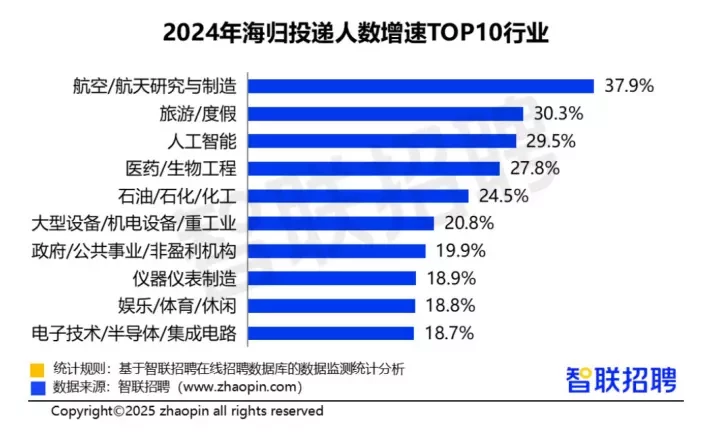

熱門行業:科技行業崛起,新能源崗位爆發

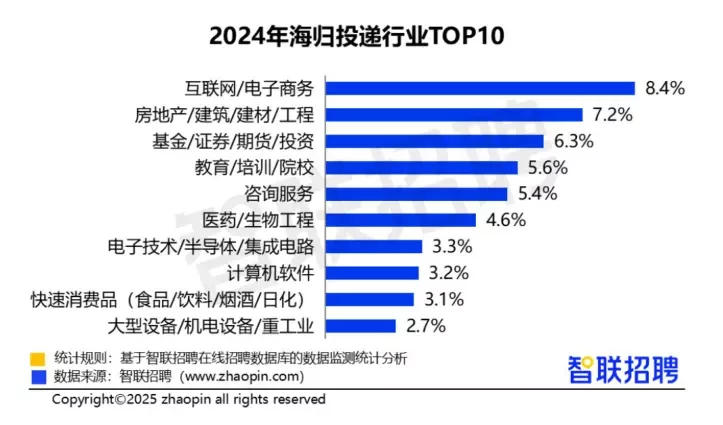

教育/培訓/院校行業以32.7%的職位占比領跑,留學諮詢和語言培訓需求旺盛。

新能源職位增長10.8%,集成電路、生物醫藥等技術密集型行業需求猛增。

新能源汽車行業對應屆生需求激增184.69%,展現綠色經濟的吸納能力。

人工智慧領域投遞人數增長29.5%,AI技術人才成為各行業的搶手資源。

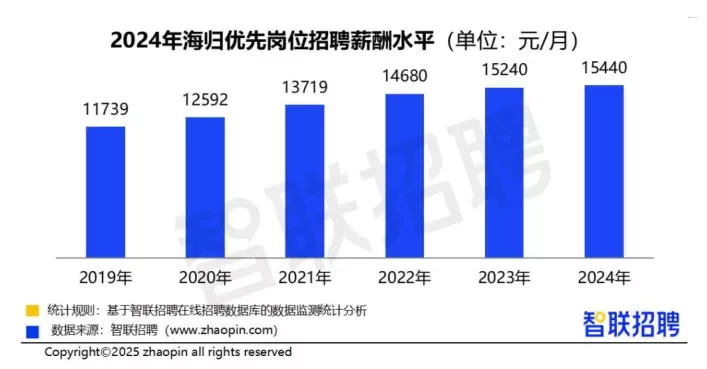

薪資趨勢:理工科領先,海歸薪資穩步上漲

海歸平均月薪穩步上升,外貿經理崗位月薪達18,224元,同比上漲15%。

理工科畢業生起薪普遍高於商科,就業三年內的薪資差距進一步擴大。

03 地域選擇

一線城市優勢明顯,新一線潛力凸顯

核心城市仍受青睞,新一線吸引力提升

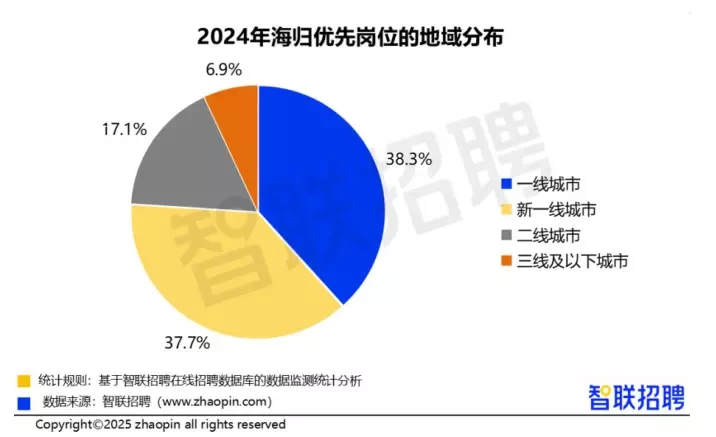

北京(16.0%)、上海(8.7%)、深圳(8.4%)仍是海歸就業的熱門城市。

成都(6.0%)、杭州等新一線城市職位占比逼近一線,薪資與生活成本的平衡使其成為優選。

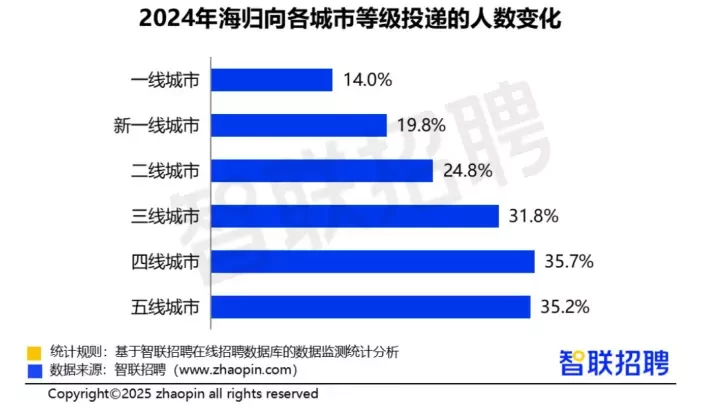

下沉市場崛起,政策紅利助推就業

三、四線城市投遞人數增速超過一、二線,人才政策和產業轉移成為吸引海歸的重要因素。

高端製造、信息技術等新興產業的發展,為海歸提供了更廣闊的發展空間。

04 就業挑戰

薪資落差與適應難題並存

企業需求與海歸期望存在落差

44.8%的僱主認為海歸薪資要求過高,企業與求職者之間的薪資預期存在一定偏差。

44.6%的企業指出海歸不適應國內工作環境,職業習慣、企業文化成為適應難點。

實習經驗不足,職業規劃不清晰

82%的海歸在求職前缺乏明確的職業規劃,導致就業競爭力下降。

僱主更關注QS院校排名與專業匹配度,同時看重海內外實習經驗,其中43%的企業偏好海外實習背景。

05 未來展望

技能升級與區域協同成關鍵 行業機遇:AIGC、晶片、生物醫藥等領域需求旺盛

人工智慧生成內容(AIGC)相關崗位校招需求增長73.68%,掌握AI技術成為提升競爭力的關鍵。

生物醫藥、高端製造等領域快速發展,為海歸提供更多機會。

政策導向:地方政府加碼人才引進

三、四線城市通過產業轉移和科研經費支持,為海歸提供發展空間。

住房補貼、創業支持等政策吸引高端人才落戶,提升城市競爭力。

個人策略:薪資預期調整,技能本土化

合理薪資預期(月薪10K-16K為普遍水平),避免因薪資要求過高錯失機會。

強化本土實習與實踐能力,增強企業適應性。

關注新一線城市及新興行業機會,提升職業發展空間。

結語

海歸就業的「雙向奔赴」

從一線城市到下沉市場,從傳統商科到高新科技,海歸群體正以更加理性的姿態融入本土經濟。

未來,區域協調發展與技術創新將成為推動高質量就業的關鍵,海歸的「國際視野」與「本土適應力」將成為中國職場的核心競爭力之一。